健康保険とは?

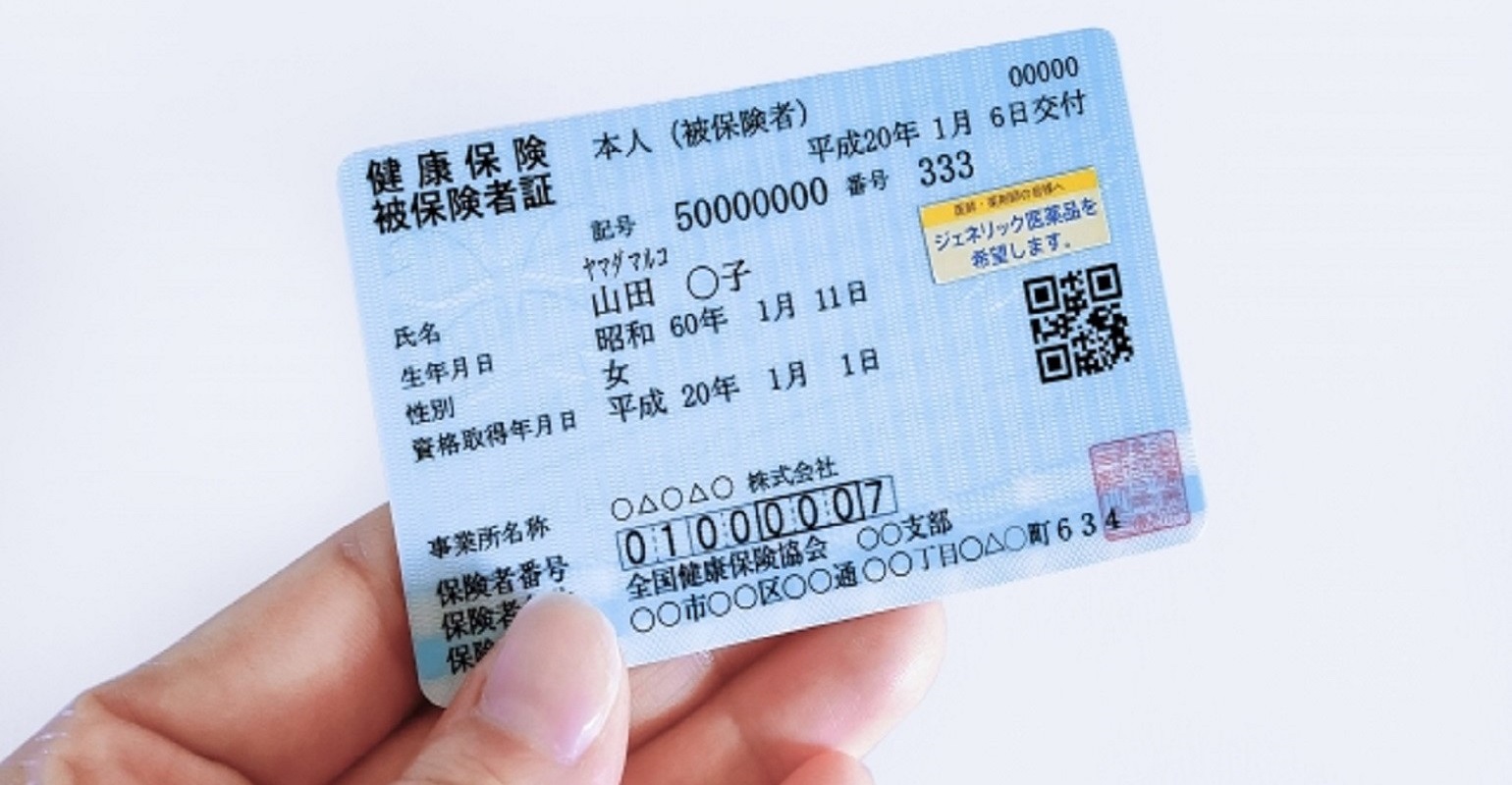

健康保険とは、民間企業に勤める人と、その家族が加入する医療保険制度のことです。

健康保険組合の適用事業所との雇用関係が生じたときから従業員は被保険者となり、事業所を退職・死亡・または後期高齢者医療制度に加入するまで、その資格は継続されます。

病気やけが、出産や死亡など、人は生きている限りさまざまな事態に直面します。

傷病により休業を余儀なくされ収入が途絶えたり、出産や死亡で思わぬ出費が嵩んだりと、ときには生活が不安定になることもあるでしょう。

健康保険は、こうした万一の事態に備えるための、公的な医療保険制度のひとつです。

加入者が収入に応じて支払っている保険料を主な財源とし、必要な人が必要なときに必要な医療を受けられるよう、各種給付を行う仕組みが整えられているのです。

また、健康保険組合は、健康情報の提供や各種検診、運動施設や保養施設の利用提供など、被保険者や被扶養者の健康をサポートする各種事業も行なっています。

健康保険の加入条件について

健康保険と厚生年金保険を含む社会保険は、2022年10月よりその適用範囲が段階的に拡大されています。

健康保険が適用される事務所にて、条件を満たす労働者は健康保険に加入すること可能です。当然、その条件について企業側は把握しておかなければなりません。以下、加入条件含めた基礎知識を紹介します。

健康保険加入の対象者

社会保険(健康保険・厚生年金保険)の適用事務所で常時勤務する70歳未満の労働者は、報酬額や国籍、性別、年金受給の有無に関わらず、健康保険や厚生年金保険への加入が必須です。

また、健康保険加入の対象者は常時雇用されている正社員だけでなく、一定の条件を満たす場合にはパート・アルバイトも加入対象に含まれます。

パート・アルバイトの社会保険加入条件

前述のとおり、2022年10月以降、社会保険の適用範囲は広がり、従業員数101人以上の企業で働いているパートやアルバイトの方は以下の条件に当てはまれば、加入対象者となっています。

- フルタイム勤務

- 週の所定労働時間および月の所定労働日数がフルタイムの4分の3以上

上記以外でも下記すべてを満たせば対象者です。

- 週の所定労働時間が20時間以上

- 月額賃金が88,000円以上

- フルタイム勤務を継続して(雇用の見込みが)2ヶ月以上

- 学生ではない

健康保険の加入条件拡大によるメリットとデメリット

健康保険加入条件の拡大にはメリットもあればデメリットも存在します。

これらを正しく把握したうえで、労働時間など勤務形態について、従業員ときちんと話し合う場を設けることが重要です。

以下、具体的に取り上げます。

企業側のメリット

これまでと違い社会保険に加入できたことで従業員のモチベーションが上がる期待が持てます。自己負担が減り、社会保障が手厚くなれば、それだけやる気も出るでしょう。結果、業務効率にも影響を及ぼすはずです。

また、条件に応じてキャリアアップ助成金といった支援制度を用意できます。これによって組織運営の面でも活性化できるでしょう。

企業側のデメリット

健康保険の加入対象者が増えれば、当然、企業が支払う負担額も嵩みます。

加えて、配偶者控除の関係で、労働時間の調整を希望する従業員が出てきた場合、事業所によっては管理する人員が不足する可能性もあります。

したがって、こうした諸々考えられることに対して、あらかじめ準備・対策が必要です。

従業員側のメリット

従業員側のメリットは、なにより社会保障が手厚くなることです。

これまで自身で保険料を払っていた従業員であれば、会社が半分を負担してくれるため支出を減らせるかもしれません(市町村によって多少異なりますが、年収が約300万円未満の場合であれば社会保険に加入した方がお得です)。

また、被扶養者のときにはなかった「傷病手当」や「出産手当金」を受け取ることもできます。

従業員側のデメリット

従業員側のデメリットには、手取りが減ってしまうことが挙げられます。今までは控除されていなかった社会保険料が強制的に控除されれば(給料の約15%)、 収入によっては年間20万円弱が社会保険料として引かれてしまうのです。

社会保障は手厚くなりますが、手取りの収入減には不安を覚える方もいらっしゃるでしょう。

保険の加入は強制であり、自己都合で拒否できないのが現状です。だからこそ、従業員の不利益にならないよう、企業側は保険加入の条件についての理解を深め、正しく従業員に周知を行わなければなりません。勤務時間をはじめ労働条件を慎重に決めていくことが大切です。

企業が健康保険に未加入だった場合のリスク・罰則

費用負担の重さや、加入義務についての周知不足から、創業したての会社が健康保険に加入していないケースは少なからず存在します。

法人であるからには加入する義務のある健康保険ですが、会社が未加入でいた場合には、一体どのような罰則を受ける可能性があるのでしょうか。

保険料が未払いの場合にも、会社に対して即座に通知がくるようなことはありませんが、日本年金機構は、企業の社会保険適用について、常に調査を行なっています。

社会保険に未加入の会社を発見した際、手紙や電話などの形で保険加入の推奨を行うのです。

そのうえで保険の加入および保険料の支払いを無視していた場合、年金事務所の担当者が会社に立ち入り調査をが行ない、違反と認められた場合には法的措置を取ることがあります。

未納分については、最大過去2年分の保険料が一括徴収されることにもあるため、資金繰りの厳しい会社にとっては大きなダメージになるでしょう。

担当者の判断によっては、事業主が6ヶ月以下の懲役、または50万円以下の罰金を科すことも考えられます。

加えて、マスコミの報道やSNSで拡散されれば、会社の信頼は大きく損ねることになるはずです。

また、助成金や補助金にも影響します。なぜならそれらの多くは、社会保険の加入が受給条件になっているからです。設備面で負担の大きい企業にとっては、助成金・補助金を受給できるかどうかが、経営上の大きなポイントだといえます。

さらにはハローワークへの求人掲載も、社会保険への加入が条件です。 無論、ハローワークのみならず、求人掲載ひいては採用活動全体で大きなマイナスになると思われます。

こうしたリスクを踏まえ、会社設立後はできるだけ早く社会保険(健康保険・厚生年金保険)へ加入しましょう。

社会保険加入までの流れ

以下、健康保険を含む社会保険加入までの流れと、必要となる各種書類について言及します。確実におさえておきましょう。

手続き時期と届け出先

社会保険は、加入の義務が発生してから5日以内に「新規適用届」を提出する必要があります。

届け出先は、事業所の所在地を管轄している年金事務所です。

必要な書類を揃え、電子申請・郵送・窓口持参のいずれかの方法で提出し加入の手続きを進めていきます。

年金事務所に提出する書類

年金事務所に提出する書類は次のとおりです。

- 健康保険/厚生年金新規適用届

- 被保険者資格取得届

- 被扶養者届

- 保険料口座振替納付申告出書

これらの書類は、管轄の年金事務所で受け取るか、日本年金機構のホームページからダウンロードできます。

なお、保険料口座振替納付申告出書は、被保険者に扶養する家族がいる場合に必要です。

会社が用意する書類

会社が用意する書類は次のとおりです。

- 登記事項証明書(交付日より3ヶ月以内)

- 賃貸借契約書

- 従業員名簿

- 賃金台帳

- 賃金規程もしくは賃金の定めのある就業規則

賃貸借契約書は、会社の所在地が登記している場所と異なる際に提出が求められます。 また、従業員名簿を提出する際は、各従業員が社会保険に加入していたか否かの情報も必要です。

そして賃貸台帳は、従業員の給与額が分かるものを用意しましょう。

そのほか従業員が用意する書類

以下は従業員自身が用意しなければならない書類です。漏れのないよう気を付けましょう。

- 給与所得者の扶養控除等申告書

- 本人の年金手帳・基礎年金番号通知書(コピー)

- 本人確認ができる身分証明書(コピー)

- 本人の認印

- 配偶者の年金手帳・基礎年金番号通知書(コピー)

- 配偶者の認印

- 年金手帳再交付申請書

配偶者の年金手帳・基礎年金番号通知書のコピー、配偶者の認印は、被保険者に扶養する配偶者がいる場合に必要です。また、年金手帳再交付申請書は、年金手帳を紛失した場合、用意しなければなりません。

健康保険加入条件について変更点までしっかり把握しておこう!

医療技術の発展により、わたしたちの平均寿命は伸び続け、最近は「人生100年時代」とまでいわれるまでになりました。 しかし、その分、病気やけがのリスクが増加したのも事実です。

健康保険制度は、そんな時代の流れに合わせて、加入条件を変更・拡大しています。

当然メリットだけではない本制度ですが、メリットとデメリットの双方を踏まえたうえで一緒に働く人たちのライフスタイルに合わせた選択を人事担当者は考えていく必要があります。

そうしたなか新たに従業員を採用したい企業の人事担当の方には正社員・契約社員の募集も掲載可能な「バイトルNEXT(ネクスト)」がおすすめです。バイトルNEXTは、ユーザーの半数以上が20~30代を占めています。企業とマッチングする可能性が高い傾向にあるサービスです。対象者を自動でリストアップしてくれる機能など使い勝手も良く、採用率の向上にも効果を発揮します。

▶【企業向け/公式】バイトルNEXT – 掲載料金表あり!社員採用なら

また、アルバイト・パート向けの「バイトル」にも連動。幅広く求職者にアプローチできる点が特徴であり魅力の一つです。