若者雇用促進法が生まれた背景や目的

正式には“青少年の雇用の促進等に関する法律”として施行されているこの法令。といっても巷では、件の呼称、すなわち“若者雇用促進法”の名で扱われているのがほとんどでしょう。

若者雇用促進法とは、文字どおり、若者の雇用を促進するための法律ですが、あらためて本章では制定された背景と目的について紐解きます。

若者雇用促進法が生まれた背景

若者雇用促進法は決して降って湧いたように、何もないところから生まれたものではありません。前身の「勤労青少年福祉法」が改正された法律です。

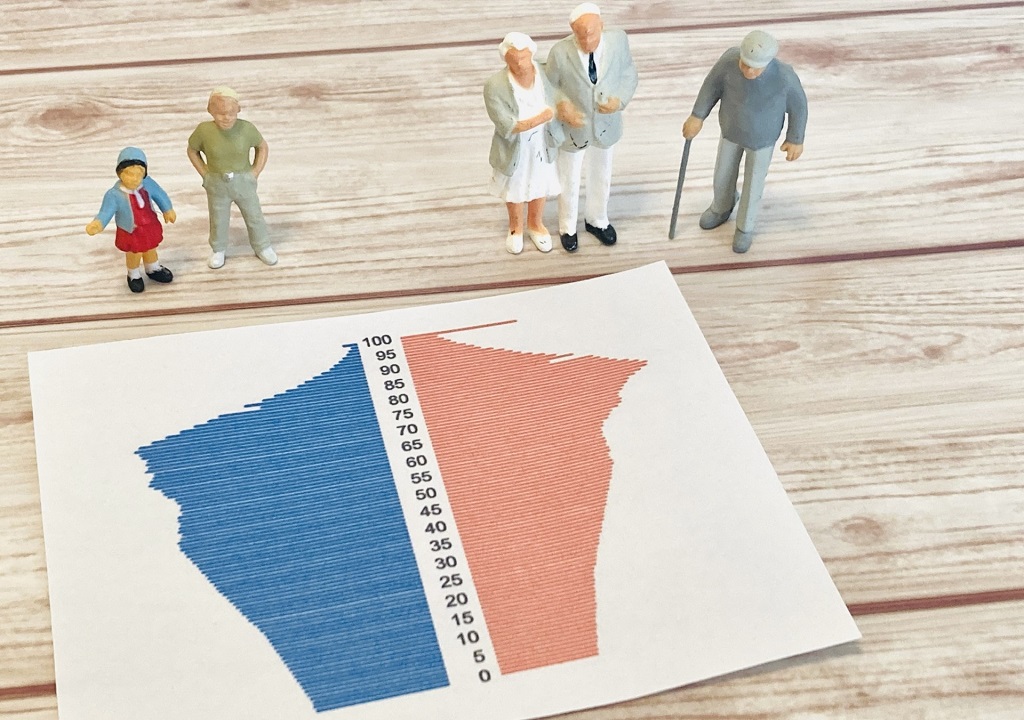

もちろん、勤労青少年福祉法でも、適切な職業選択の支援に関する措置が講じられたり、能力を有効に発揮できる環境が整備されたりと、若い世代の雇用促進は図られました。が、少子化にともなう労働力人口の減少や、若手従業員の離職率向上の波によって、さらなる改革が求められたのです

実際に、厚生労働省が調査した「新規学卒者の離職状況(平成25年)」によると、卒業後3年以内の離職率は当時、高校卒業者で40.9%、大学卒業者で31.9%まで上っていました。

若者雇用促進法の目的

背景として前述した経緯があったうえで、若者雇用促進法は生まれます。その目的はずばり、若者が自分に合った仕事を選択でき、安定した雇用のなかで職務経験を積みながらスキルアップを図れるようにすることです。就職活動に向けての準備段階から就職活動の最中、就職後のキャリア形成まで、各フェーズで支援が行われる仕組みがこの法律によって作られます。若者が不安定な就職を繰り返してしまう悲劇を少しでも食い止める動きが、法律の更新という形で実施されるようになったのです。

若者雇用促進法の特徴

背景や目的がわかったところで、続いて若者雇用促進法の特徴を紹介します。

若者雇用促進法の対象者

一口に若者(あるいは青少年)と括ってしまうとなると、どうしてもその対象範囲が曖昧に思えるかもしれません。実は、若者雇用促進法でも、明確に線引きされているかといわれれば、決してそうではなく例外まで含めるとやや広範囲に及びます。基本的に15歳以上35歳未満の方を指していますが、厚生労働省が発表している「青少年雇用対策基本方針」では、個々の施策・事業の運用状況を考慮した場合、45歳未満の人も該当する旨が記されています。

また、現在就業中の方だけではなく、求職者やいわゆるニートと呼ばれる人たちも対象には含まれます。

職場情報の積極的な提供

若者雇用促進法がとりわけ力を入れているのが、新卒者のミスマッチによる早期離職の解消です。経験を積まないうちに離職してしまった場合、彼・彼女たちは再就職が難しくなり、結果、労働機会の損失につながってしまいます。

では、こうした悪循環を防ぐためにこの法律が貢献していることは何か。それは、職場情報の積極的な提供です。

たとえば、求職者から職場に関する情報を求められた場合、次の3類型ごとに1つ以上の項目を提供することが義務化されています。

- 募集・採用に関する状況(過去3年間の新卒採用者数の男女別人数、平均勤続年数……等々)

- 職業能力の開発・向上に関する状況(研修の有無および内容、自己啓発支援の有無および内容……等々)

- 企業における雇用管理に関する状況(前年度の月平均所定外労働時間の実績、前年度の有給休暇の平均取得日数……等々)

これらは、新卒者の募集を行うすべての企業に対して適用されます。そのほか、あくまで努力義務の範疇とはいえ、なるべく幅広い情報提供を促されるため、入社説明会やホームページなどで発信する内容も可能な限り、詳細であることが求められます。

ユースエール認定制度

若者雇用促進法では、若者の採用・育成を積極的に行い、雇用管理にも長けた企業が、厚生労働大臣から認定されるという制度を設けています。そう、ユースエール認定制度です。ユースエール認定企業になれば、企業の情報発信を国が後押ししてくれます。結果、企業が求める人材の円滑な採用やマッチングの期待が高まるわけです。具体的には次のようなアドバンテージが考えられます。

- ハローワークなどで目立つように取り上げてもらえる

- 認定企業限定の就職面接会に参加できる

- 日本政策金融公庫による低利融資を受けられる

これらは、後述する若者雇用促進法がもたらすメリットにもつながってきます。

若者雇用促進法がもたらすメリット

若者雇用促進法をうまく活用することで少なからずメリットは発生します。そしてそれは、企業側に限らず、求職者側にとってもいえることです。以下、具体的に列挙します。

優良企業としてアピールできる

前述のとおり、ユースエール認定企業は、各都道府県労働局やハローワークが実施する認定企業限定の就職面接会などに参加できます。そこで若者との接触や採用の機会が増えれば、おそらく良い人材と巡り合える確率も高まるでしょう。

また、企業情報は厚生労働省が運営する「若者雇用促進総合サイト」にも掲載してもらえます。それだけでも十分に信頼性は担保できるかもしれません。それゆえ求職者に安心感を与えられるはずです。そうした恩恵に加え、自社について積極的にアピールしやすくなるとも考えられます。

同様にユースエールの認定マークは、自社の広告や商品にも使えるため、広報活動も進めやすくなるでしょう。若者の雇用を支援する優良企業として国に認められたことを対外的に伝えられるチャンスは、そうめったにありません。こうした点は間違いなく、若者雇用促進法がもたらしたメリットだといえます。

ミスマッチを防ぎやすくなる

若者雇用促進法により、企業は求職者に対して適切な内容の情報提供が義務づけられました。たとえば「平均勤続年数」や「有給休暇の平均取得日数」などの情報は求職者が知りたくとも面接などではなかなか確認しづらいこともあったはずです。また、イメージだけで入社を決めてしまった方も一定数いたことでしょう。“実際の仕事内容や労働環境が入社前に思っていたものとは違った”などは、まさに若者が離職する典型的な理由の1つに挙げられますが、そのギャップを埋めるべく、もはや不可欠な規定といっても過言ではありません。

求職者にとって、十分な情報を事前に知ることができる安心感は、当然メリットです。と同時に、貴重な人材の早期離職への不安を抱える企業側もまた、ミスマッチを選考段階で気づけたなら、結果的には幸運だといえます。

悪質な企業が淘汰されやすくなる

実態とは異なる賃金や労働時間を求人に載せる悪質な企業は少なからず存在します。いわゆる求人詐欺です。そうした悪徳行為を働く企業がのさばることのないよう、情報の明示を促す若者雇用促進法が一役買ってくれます。悪質な企業が淘汰されれば、求職者はもちろん、間接的に割を食ってきた真っ当な企業も浮かばれるはずです。

若者雇用促進法の懸念点

若者雇用促進法のメリットだけに目を向けていると、思わぬ落とし穴にはまってしまうかもしれません。デメリットとまではいいませんが、懸念事項として認識、そして注意しておきたいポイントはあります。

たとえば、情報提供を求めた若者に対して真摯な態度で向き合わない企業は、回りまわって大きなダメージを被る可能性があります。一人に対する横着な真似が、瞬く間に世間へ知れ渡ることは今の時代、当然あり得る状況です。加えて評判の悪さが社内の人間に対しても不信感を募り、組織が総崩れといった事態も考えられます。

「情報提供を行わない」「情報を求めた行為に対してマイナス評価を与える」などは言語道断。雇用主からすると「自社をよく見せたい」あるいは「都合の悪い情報は出したくない」と思うのもわかりますが、だんまりを決め込むのはやはり印象を下げることにつながるでしょう。虚偽報告とまでなるとさすがに擁護できません。その場合、ハローワークの指導や監査が入る可能性もあります。

情報開示はあくまで企業の性善説に基づいています。虚偽の情報を提供しても罰則を受けずに済むかもしれません。が、そうやって人材を招き入れたところで早々に手放すことになるはずです。結局は無駄に採用コストが掛かるだけだといえます。

いずれにせよ、メリットを享受するためにも、下手な小細工はご法度です。若者雇用促進法本来の目的から逸れることなく、誠実な対応を心がけましょう。

人事担当者なら若者雇用促進法の把握はマスト!

若者雇用促進法は、少子化に伴う労働力人口が減少している現在の日本において、今後の若者の雇用促進とキャリア形成を支援するための重要な制度です。情報の開示義務を果たすことはもちろん、認定基準を満たすためにも真摯に取り組む必要があるでしょう。結果的に、長く働いてくれる若者を採用できれば、組織全体の活性化につながる期待も持てます。

だからこそ、採用活動をどのように行っていくかが、今後より試されることでしょう。 たとえば、dip(ディップ)が提供する「バイトル」「バイトルNEXT」「バイトルPRO」「はたらこねっと」などの求人広告サービスは、拙稿で伝えてきた世相やトレンドを加味しつつ、ターゲットごとにしっかり訴求できる仕組みが整っています。それぞれの魅力をチェックしつつ、現状の課題や悩み解決が図れるサービスを選定してもらえると幸いです。なお、お問い合わせは無料。手っ取り早くご相談したい場合は、ぜひ気軽にご登録ください。

▶【公式】バイトルならアルバイト求人募集の掲載料金プランを選択可能

┗日本最大級のアルバイト・パート求人サイト。認知度も高く、さまざまなユーザー層から利用されています。独自のサービス機能で求職者と素早くマッチングします。

▶【企業向け/公式】バイトルNEXT – 掲載料金表あり!社員採用なら

┗社員を目指す方のための求人サイト。NEXT(ネクスト)ユーザーは55%が20~30代です。社員になる意欲の高い、第二新卒層を含めた若手社員の採用が見込めます。

▶【企業向け/公式】バイトルPRO(プロ) – 掲載料金例あり!

┗資格・経験を持った人材や専門職の求人サイト。応募者の7割が業界経験者です。プロフェッショナルな人材の募集にぜひご利用ください。

▶【企業向け/公式】はたらこねっと – 掲載料金プランあり。派遣以外も!

┗日本最大級の社員/派遣/パートの求人サイト。業界最大級の案件数で、就業経験のある方が77%を占めます。幅広い年齢層から利用されている求人サイトです。

【監修者の紹介】

アラタケ社会保険労務士事務所

代表 荒武 慎一

同志社大学卒業後、富士ゼロックス株式会社を経て、平成27年アラタケ社会保険労務士事務所を開設。平成30年すばるコンサルティング株式会社取締役エグゼクティブコンサルタントに就任。助成金セミナーを各地で開催し、難解な助成金を分かりやすく解説することで高い評価を得ている。社会保険労務士、中小企業診断士。