求める人材を明確化するメリット

「採用活動をスムーズに進められる」など、求める人材をはっきりと設計することで、少なからずメリットが生まれます。本章では、そうした求める人材の明確化によってプラスに働くポイントを、いくつか紹介します。

求人媒体を選定しやすい

求人媒体にはそれぞれ特徴があります。求職者との相性を図るためには当然、各媒体の違いを理解することが必要ですが、そもそも求める人材が明確でなければどれを選べばよいのか困ってしまうかもしれません。また、欲しい人材を明らかにしたうえで媒体を精査すれば、求人広告の掲載自体に対しても、よりイメージがわくはずです。検証もしやすくなり、仮に改善の余地があったとしても、ほとんどのケースでは媒体の見直しに時間をかけずに済み、ローコストでPDCAが回せることでしょう。

▶関連記事:求人媒体(採用媒体)とは?おすすめやランキングTOPも紹介

採用スケジュールを組み立てやすい

求める人材を特定の属性に絞った場合、その求職者の行動パターンはある程度こちらで把握できるものかもしれません。これは、採用スケジュールを組み立てるうえでも好都合です。たとえば主婦、学生、フリーターなど、各々に対して生活のリズムを想定することはそう難しくないでしょう。そのイメージと照らし合わせるように募集開始時期や選考プロセスを定めることで、採用活動を効率的に進められる期待が持てます。

ミスマッチを防ぎやすい

求める人材を明確化し、さらには社内の共通認識として浸透させることができれば、たとえ面接担当が複数人いる場合でも、各人の判断基準にズレが生じにくくなり、結果的にミスマッチを防ぎやすくなるはずです。求める人材が明確だからこそ、会社としても満足できる採用につながると考えられます。

求める人材が応募してきやすい

つまるところ至極単純で、求める人材を明確化し募集すれば「我こそは」と求める人材がやってくる可能性が高いという話です。裏を返せば、求める人材が漠然としたままだと、当然、募集要項も抽象的になり、求めていない人材ばかりが応募してくることになるでしょう(実際、そうした悩みを抱える企業の人事担当者や個人事業主の方は少なくありません)。

応募数をいたずらに増やしてしまっては、コストや労力が嵩んでいくだけです。採用活動を質の高いものにするためにも、どうしたって求める人材の明確化は不可欠だと考えます。

求める人材を決める過程や仕組み

求める人材を明確に定めることは、採用活動の成否を分ける重要なポイントといっても過言ではありません。起点になると同時に、各フェーズにおいては、マイルストーンとしても機能します。が、ただ闇雲に決めればよいわけではないため、注意も必要です。採用職種や市況、社内のリソース等々、周縁要素まで加味しなければ、適切に設計されていない可能性もあります。そうならないためにも、しかるべき手順を踏むことが大切です。

以下、人事担当者目線で、求める人材を設計するうえでの流れや、具体的な方法を紹介します。

情報収集

まずは、必要な情報を集めましょう。

たとえば、経営陣や各部署の責任者が先々に対してどのようなビジョンを持ち、また、来るべきニューホープに何を期待するのか、聞き出していくのは一つの手です。全体の方向性がここで見えてくると思われます。もちろん、採用後一緒に働く方々の意見も疎かにしてはいけません。現場の声はミスマッチを防げる貴重なヒントです。

自社に対するエンゲージメントやスキルが高い方も同様に参考にしたいロールモデルだと考えます。特に前者は、それだけ自社にマッチしている人材です。そのため、第二、第三の彼・彼女たちを見つけていく方針で動くのもまた、理に適った判断だといえるでしょう。

人材要件の整理

一とおりヒアリングを終えた後は、入手した情報を基に要件をまとめていきます。

具体的には次のような項目、内容です。

| 能力:学力、思考力、コミュニケーション能力など 知識:技術知識、専門知識、保有資格など 経験:職歴、肩書、マネジメントなど 属性:年齢、居住地など 勤務条件:勤務時間、給与など |

これらを「必要」「望ましい」「不要」の3つに分け、最大公約数的に人物像をあぶり出していきます。

人材の具現化

上記で浮かび上がってきた人物像をさらに具現化すべく、より詳細な条件や設定を与えます。たとえば、資格の保有を優遇する場合、具体的に何(どの資格)が必要なのかまで突き詰める作業です。そうやって、求める人材は作られていきます。

これが多い!企業が求める人材の傾向

企業が求める人材の特徴には、いくつか共通項や傾向があります。したがって、それらを適用することは、無難なやり方の一つかもしれません。とはいえ、ただ何とはなしに踏襲するだけでは、陳腐なものに堕することも考えられます。その点を考慮したうえで、以下に挙げる、多くの企業が“求める人材”を参考にしてみてください。

積極性の高い前向きな人材

ここで指す積極性とは、仕事に対して自分から進んで挑戦する前向きな姿勢です。裏を返せば消極的な姿勢、すなわち指示待ち気質で行動力の低い消極的な人材は求めていないことの意思表示とも捉えられます。

ここでの文脈で採用する側が求める人材をさらに拡大解釈すると、企業の発展に大きく貢献する可能性を秘めた方です。与えられた仕事を淡々とこなすだけでなく、組織目標を達成するために自分が何をすべきかを考えて動ける人を必要としているのがわかります。

コミュニケーション能力が高い人材

あらゆるコミュニティ、とりわけ就職活動のなかで作用する磁場において、コミュニケーション能力ほど重宝されるものはないかもしれません。もはや“求める人材”というよりは、“どの人材にもコミュニケーション能力を求めている”といった方が適切なニュアンスに思います。同僚から顧客まで、仕事を進めるにあたって人との折衝は必須です。苦手なタイプと対話するシチュエーションも当然あり得るなかで、どのように対応できるかが試されます。人間関係を円滑に構築し、仕事をスムーズに進めるためには、どうしたって重要な能力です。

柔軟性がある人材

環境や状況に応じて物事に取り組める力もまた必要なスキルです。それゆえ、柔軟性がある人材が求められるのは理に適っているといえます。

理不尽なクレームや想定外のトラブルをいかにして乗り越えてくれるか。企業が期待している一つにはまさにその部分が挙げられるでしょう。

また、異動などの辞令が下りた際は、一緒に働くメンバーも変わります。前述したコミュニケーション能力とも重なりますが、場所に依存せず良好な人間関係を築ける人材は、やはり高く評価されるでしょう。

好奇心旺盛、トレンドに敏感な人材

事業開発や商品開発において好奇心は大事です。ややもすれば発想力のある方々が持っている重要な資質といえるかもしれません。また、トレンドに敏感な方に対しても同じように重宝される企業は少なくありません。仮に、現状の停滞を打開する起爆剤的な施策を必要とするのであれば、採用活動のなかでこうした人材を追い求めるのも一つの手かと考えます。

やり遂げてくれる人材

立てた目標に対してやり遂げる力が高い方も、求める人材の典型例です。達成力が高いゆえに安定感を持った人材ともいえます。たとえ目標が困難であっても、彼・彼女なら大丈夫だと思わせてくれる方は非常に貴重です。逆に達成に対する意識が低い人は、あらゆるプロジェクトにおいて頓挫する羽目になりかねません。精神力の強さも同時に測れる意味で、求める人材として設定するのに好適でしょう。

テンプレートあり!求める人材の効果的な伝え方

近年、インターネットの普及により、求職者は多くの企業を同時に比較しながら検討するようになりました。そのため、採用活動を成功させるためには、求人広告での募集内容が一つのカギを握っているといえます。求める人材を明確に定めたうえで、それを求職者に伝える、ひいては興味を持ってもらうよう、求人広告における募集要項の書き方など工夫していく必要があるわけです。以下、“求める人材”が伝わる有効なポイントを具体的に紹介していきます。

▶関連記事:募集要項とは?テンプレートや注意点交えて書き方を解説!

▶関連記事:求人広告の書き方を例・テンプレートを交えて解説。応募を集める求人とは?

求める人材に求められるポイント

求める人材を伝える際は、受け取る側すなわち求職者がイメージできることが鉄則です。裏を返せば、抽象的な内容や誰でも当てはまるようなことを伝えたところで、自分事化してもらえる可能性は低いでしょう。たとえば「PCが使える方」「元気な方」だけでは、何も訴求できないはずです。また、横文字だらけのテキストで埋めるのもおすすめしません。一見スタイリッシュな職種や肩書であっても、これから働こうとする方にとっては単なるノイズでしかないことも十分に考えられます。

少なくとも上記のような漠然としたことを求人原稿に書いてしまっては、求める人材にリーチするのは難しいといえます。

では、具体的にどのポイントをおさえればよいのでしょう。

コツは次の3つを整理することです。

- 必須条件

- 応募歓迎条件

- 求める人物像

自社に欲しい人材のスキル・性格を含めた特徴やタイプをこれらに分解し、一つずつ洗い出し、募集要項に反映していきます。

こちらの表を参考に、あるいはテンプレート化して使ってみてください。

| 項目 | 内容 | 備考 |

|---|---|---|

| 必須条件 | 選考通過に必要な条件を記載 | ハードルの上げすぎに注意 |

| 応募歓迎条件 | あれば望ましい資格・経験・スキルなどを記載 | 条件を満たしている方に面接確約や入社後の特別手当といったメリットを用意する企業もある |

| 求める人物像 | 仕事に対するスタンスや性格について記載 | 社風やメンバーとのミスマッチが起きないことが大事 |

必須条件

求人広告には、応募条件の項目があります。そのなかで求める人材をうまく伝えることは可能です。まずは必須条件からいくつか例を挙げましょう。

| 【一般事務職の求人募集】 ・高卒以上 ・Officeソフト(Word、Excel、PowerPoint)が一通り操作できる方 ・電話やメール対応などの一般的なビジネスマナー |

| 【外資系クライアント向け営業職の求人募集】 ・ビジネス英語が使える方 ・普通自動車免許をお持ちの方 ・35歳まで(長期勤続によるキャリア形成のため) |

多くの条件を必須とした場合、求める人材どころか誰からも応募が来ないことも考えられます。求職者から敬遠されてしまわないよう、ここでは最低限のみの条件を記載することがポイントです。

応募歓迎条件

求めたい要件ではある一方で、端から足切りするほどではない、あるいはハードルは高く上げたくない場合、歓迎条件のなかで伝えられるとよいでしょう。ここでは、主にスキルや経験に言及するのがポイントです。

| ・広告営業経験3年以上 ・BtoB営業経験1年以上 ・アクセス解析に関する資格をお持ちの方 |

なお、歓迎条件を満たしている場合に優遇されるメリットがあれば、併せて書くのもおすすめします。

求める人物像

求める人材にそのまま該当する項目になるかもしれません。下記のように、スキルや経験以外で自社と親和性の高い要素を求職者に対してしっかり共有してあげてください。

| ・自発的に考えて行動できる ・チームで協力して仕事を遂行できる ・コンテンツマーケティングをやってみたい ・データ分析などの数字を使う業務に関心がある ※1つでも当てはまる場合、ぜひ、ご応募ください。 |

セオリーに沿って求める人材を確保しよう!

求める人材像を明確化するには、「こんな人と一緒に働きたい」とイメージして設定するだけでなく、現場の声を幅広く集める必要があります。社長や人事、現場社員にいたるまで共通認識を持つことで、ミスマッチの少ない採用活動が期待できるでしょう。

そのうえで、新しい従業員を探している企業の人事担当者の方には「バイトルNEXT(ネクスト)」の利用をおすすめします。バイトルNEXTは、正社員・契約社員からアルバイト・パートまで幅広くアプローチできる点が魅力です。機能としても充実。マッチングする可能性が高い対象者を自動でリストアップしてくれるため、自社が求める人材にスムーズにアプローチできます。ぜひ、導入をご検討ください。

▶【企業向け/公式】バイトルNEXT – 掲載料金表あり!社員採用なら

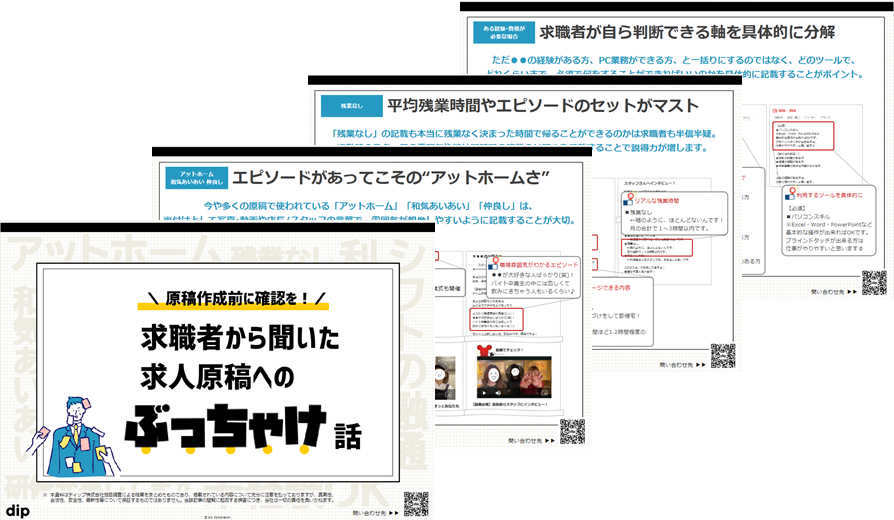

以下の資料も参考になるはずです。ダウンロードは無料。ぜひ、お役立てください。

2023.01.16

【原稿作成前に確認を】求職者から聞いた求人原稿のぶっちゃけ話

“売り手市場”と呼ばれる求人市場だからこそ、より求職者に刺さる原稿が作成できないと応募になかなか繋がらない状況にあります。その中で「こういう原稿は、本当なのかがわからなくて不安を感じる」と求職者から聞いたワードをピックアップし、応募への可能性を高める原稿の書き方を本資料にまとめました。 こんな方に...