忌引き休暇とは

忌引き休暇とは、身内に不幸があった従業員が、葬儀や法要などに参列するためなどに取得できる休暇を指します。本章ではまず、法的な位置づけや制度化する意義、規定において何が必要かをピックアップ。いずれも前提としておさえておきましょう。

法的規制の有無

忌引き休暇については、法律上、企業に付与が義務づけられているものではありません。つまり、制度の有無や内容は各企業の裁量に委ねられるわけです。そうはいってもやはり、実際には多くの企業が就業規則などに明記し、一定の基準で運用しています。法的強制力がないからこそ、企業としては明文化しておくことが大切です。

忌引き休暇を設けるメリット

身内に不幸があったとき、従業員が会社に気兼ねすることなく休めるかどうか。それだけのことが、働くうえでの信頼や安心感に直結します。いわばメリットです。裏を返すと、そうした場面に配慮がない職場では人材の定着は難しいでしょう。忌引き休暇は紛うことなき福利厚生の一つです。が、単なる制度に留まらず、そこには企業としての在り方、そして誠実さが問われます。

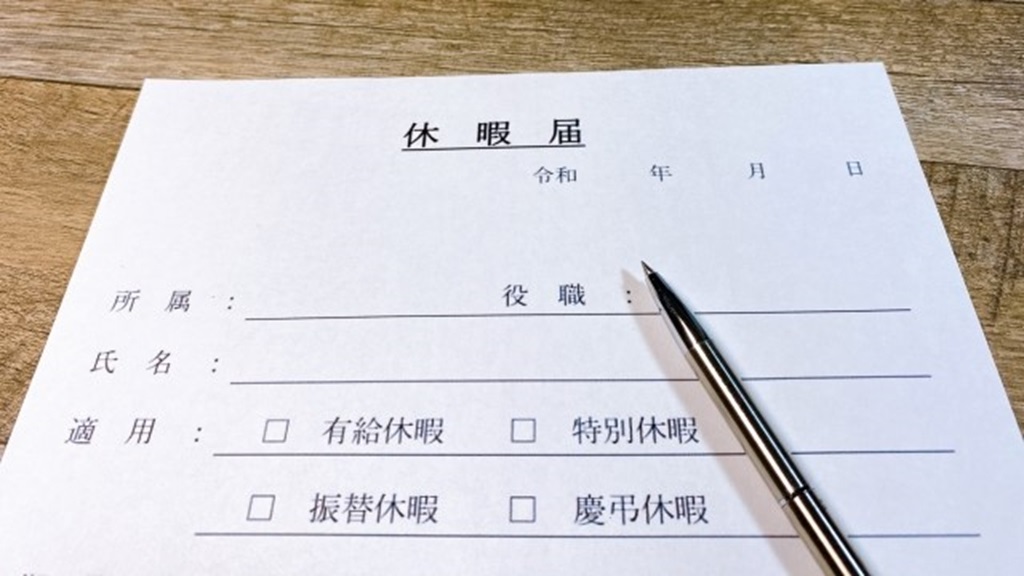

規定が必要な主な項目

忌引き休暇を制度として設ける場合、具体的には対象となる親族の範囲、取得できる日数、給料の扱いなどを就業規則に明記する必要があります。また、申請方法や連絡のタイミング、必要書類の有無といった実務上の取り決めもわかりやすく整備しておくことが大事です。これらが曖昧なままでは、属人的な対応などで従業員を困惑させることも出てくるでしょう。

忌引き休暇の対象者

忌引き休暇の対象となる親族の範囲は、企業によってさまざまです。一般的には、配偶者、両親、子ども、兄弟姉妹、祖父母、配偶者の両親・兄弟姉妹などが挙げられますが、やはり一概にはいえません。実際、伯叔父母(おじ・おば)、甥姪、孫、曾祖父母、配偶者の祖父を対象に含める例も見られます。いわゆる3親等までなら対象者と規定して何らおかしくないはずです。さらに近年では、事実婚関係のパートナーや同性パートナーについても対象に含める企業が増えています。こうした判断は、企業風土や特色として映るものです。従業員の帰属意識や採用ブランディングにも影響するかもしれません。そう考えると、もはや画一的な線引きに囚われる必要もないでしょう。現場の声や多様な家族観次第では、対象者が誰であれさして問題無いと捉えることもできそうです。

忌引き休暇の日数

忌引き休暇の日数は、続柄によって異なるのが一般的です。たとえば、配偶者、両親、子どもであれば7~10日程度、祖父母や兄弟姉妹は3〜5日、それ以外の親族については1〜2日程度とするケースが多く見られます。また、休暇の起算日も企業によって区々です。必ずしも故人が亡くなった日からというわけでもなく、葬儀前日、当日、翌日……特に数え方は限定されません。移住地や宗教的な事情が加味されることもしばしば。いずれにしても企業の明確な規定に基づきます。

| 続柄 | 忌引き休暇日数の目安 |

|---|---|

| 配偶者 | 7~10日程度 |

| 両親 | 7~10日程度 |

| 子ども | 7~10日程度 |

| 祖父母 | 3~5日程度 |

| 兄弟姉妹 | 3~5日程度 |

| その他の親族(例:伯叔父母、甥姪、孫、曾祖父母など) | 1~2日程度 |

忌引き休暇における給料の扱い

忌引き休暇を取得した従業員に対して、給与の扱いもまた企業によって対応が分かれます。もっともポピュラーな運用でいうと、年次有給休暇としてカウントせずとも同じように扱うパターンです。つまり、休んだ分の減給は行いません(通常出勤として給与が支払われます)。一方で、忌引き休暇を欠勤日として扱うケースもあります。その場合、年次有給休暇に充てなければ給料は引かれます(無給です)。無論、これらのルールも就業規則に明記は不可欠。給与面の話は特に曖昧にしたままだと厄介なことになりがちです。誤解を招かないよう従業員にしっかりと共有しておきましょう。

| ケースA | 特別休暇を設定(年次有給休暇とは別)。通常出勤として扱い、給与を支払う |

| ケースB | 勤日として扱い、給与は支払わない(年次有給休暇の充当を推奨) |

忌引き休暇における企業の対応

忌引き休暇は制度として定めて終わりではなく、いざというときに機能する運用体制があってこそ意味を持ちます。従業員からすると、憔悴しきった状態であった場合は特に、段取り如何で心身にさらなる負担が圧し掛かることも考えられるでしょう。そうなるともはや企業に対する信頼さえ揺らぎます。したがって、くれぐれも配慮を欠くことのないよう、慎重な対応が必要です。本章では、忌引き休暇に際して企業が取るべき具体的なアクションについてお伝えします。

従業員への周知

忌引き休暇について事前に従業員への周知は欠かせません。加えて、自社がどのようなルールを設けているのか、従業員が自ら情報を拾えるよう就業規則の格納場所(該当箇所)なども共有しておきましょう。入社時の説明はもちろん、社内イントラネットへの掲載など、アクセスしやすい形での情報提供が望まれます。取得申請のタイミングや必要書類の記入などで従業員を迷わせない配慮が必要です。

連絡メールに対する返信

忌引き休暇を取る旨の連絡を受けた際には、形式的なやりとりにとどまらず、相手の心情に寄り添った文面で返信しましょう。以下、人事担当の返信例です。

○○部 ○○様

ご祖母様のご逝去の件、謹んでお悔やみ申し上げます。

ご申請いただいた忌引き休暇(○月○日~○月○日)について

承認いたしましたので、ご連絡申し上げます。

ぜひ、ご家族との大切な時間をお過ごしください。

なお、必要書類等につきましては、

出社後にあらためてご案内させていただきます。

ご不明な点がございましたら、何なりとお申し付けください。

なお、返信の際には「死」「不幸」などの直接的な表現を避け、いわゆる“忌み言葉”に配慮することも必要です。

業務の引き継ぎ

メンバーの忌引き休暇によって組織が混乱することはどうしても避けたいところです。とりわけ繁忙期やただでさえ人手不足に直面している状況下では、その場を凌ぐべく円滑な引き継ぎが求められます。そしてこれは発生してから取り掛かるのではなく、あらかじめ対応フローを決めておくことが肝要です。忌引き休暇に限らず急な欠勤はいつでも起こり得ます。業務マニュアルの整理、プロジェクトやタスクの進捗共有、納期管理……等々、部署内でバックアップできる体制を確立しておきましょう。

休暇明けのスムーズな復帰をサポート

忌引き休暇を終えて復帰する従業員に対しても、当然ながら配慮が求められます。休暇期間中の進捗共有はもちろん、まだ心身の状態に不安がある可能性も察して、無理のない範囲で業務はお願いしましょう。そうやって思いやりのあるサポートが、従業員エンゲージメントの向上にも寄与するはずです。

忌引き休暇に関するよくある質問

忌引き休暇で大まかに把握しておきたい内容はここまで述べてきたとおりです。が、いざ運用するとなると、どうしても細かい部分では疑問が浮かび上がるのも否めません。本章では、そのようなよくある質問にフォーカスします。これら(への回答)は、いうなれば応用・実践知識です。忌引き休暇に対する理解をさらに深めていきましょう。

雇用形態ごとに規定を変えてもよいのか?

結論からいえば、原則として同一の扱いが求められます。たとえ正社員とアルバイトの違いがあったとしても、業務内容や責任の範囲に大きな差がなければ、「同一労働同一賃金」の考え方に照らして、不合理な差を設けることは許されません。特に、忌引き休暇のように従業員の私生活に深く関わる制度については、形だけの規定差が差別的と受け取られる恐れもあります。仮に業務特性や就業実態に応じて一定の差異を設けることに合理性が見出せる場合も、納得してもらえる説明は必要です。

希望があっても規定になければ設ける必要はないのか?

就業規則などに明記されていなければ、結論、設けなくてもよいでしょう(そもそも制度として急には立ち上げるのも難しいでしょう)。とはいえ、従業員からの希望を突っぱねるのもリスキーです。配慮のない判断は、たちまち従業員の帰属意識を希薄にし、不信感をもたらします。有給休暇の取得を促すのも一つですが、臨機応変に規定の見直しを検討することも大事です。

規定日数以上の希望があった場合はどうするべきか?

まずは就業規則上の範囲を伝えたうえで、希望の背景を確認することが先決です。仮に遠方での葬儀や複数の法要が続く場合など、やむを得ない事情があれば、イレギュラーなケースとして認めてもよいでしょう。大事なことは、状況に応じた柔軟な姿勢です。機械的に拒否せず、真摯に向き合い対応することが信頼形成につながります。

土日祝日も日数に含まれるのか?

暦日か所定労働日かで休暇日の数え方は変わります。が、特に法的に義務付けられているわけではありません。そのため、企業の就業規則に委ねられます。大事なのは、従業員に誤解のないよう明示することです。

香典には何を送るのが相応しいか?

企業での対応は、個人間の常識とは異なる視点が必要です。供花や弔電、または会社名義の金一封など、社内規定や慣習に基づき対応しましょう。

忌引き休暇によるシフトの空きが不安な事業主様へ

忌引き休暇でシフトに空きが出てしまうと、一人当たりの負担が大きくなるなど現場に支障をきたすことが考えられます。そうした不安を払拭すべく、スポットワーカーの採用を視野に入れるのも有効です。とりわけ急遽そうした事態になった場合は、即日で勤務可能な人材が求められます。繁忙期ならなおさらです。他のスタッフへのしわ寄せを最小限に抑えるためにも、スポットワーカーにアプローチしてみてはいかがでしょうか。

なお、dipが提供する『スポットバイトル』は、まさにこのニーズに特化したサービスです。求人は秒単位で掲載可能。しかも無料です。集客力の高いサービス『バイトル』からの導線もあるため、空いた時間に働きたいと考える潜在層とも多くの接点が作れます。かといって、有象無象が集まる心配も杞憂でしょう。それは良い働きぶりにはdipがボーナスを支給する取り組みが、働く側のモチベーションを担保するからです。

シフトの調整に追われるなかで、戦力になる人材をいかに素早く確保するか。『スポットバイトル』は、その課題に対する現実的な解決策となり得るでしょう。

▶無料でダウンロードできるスポットバイトルの資料はこちらから

忌引き休暇の理解を深めて働きやすさにつなげよう!

忌引き休暇は、従業員が過度な気遣いや不安を抱えることなく利用できるよう整えるべき制度です。法的な義務こそありませんが、その有無や運用体制の丁寧さは、職場の在り方そのものを映し出します。対象者の範囲や日数、給与の扱いなどを明確に定め、実際の運用でも従業員が迷わないようにしておくことが重要です。さらに、急なシフト調整にも柔軟に対応できる仕組みを持つことで、現場の混乱防止にもつながります。忌引き休暇を単なる制度として終わらせず、働きやすさの土台として機能させましょう。

求人掲載・採用業務のサポートや料金についてなど、ぜひ気軽にお問い合わせください。

また、貴社に合わせたデータが必要な場合や、賃金設定のご相談も無料で承っております!

▶【公式】バイトルならアルバイト求人募集の掲載料金プランを選択可能

┗日本最大級のアルバイト・パート求人サイト。認知度も高く、さまざまなユーザー層から利用されています。独自のサービス機能で求職者と素早くマッチングします。

▶【公式】空いた時間のスポットワーカー募集ならスポットバイトル

┗空いた時間で「働きたい」と「働いてほしい」をつなぐ求人マッチングサービス。求人は無料で掲載できます。

▶【企業向け/公式】バイトルNEXT – 掲載料金表あり!社員採用なら

┗社員を目指す方のための求人サイト。NEXT(ネクスト)ユーザーは55%が20~30代です。社員になる意欲の高い、第二新卒層を含めた若手社員の採用が見込めます。

▶【企業向け/公式】バイトルPRO(プロ) – 掲載料金例あり!

┗資格・経験を持った人材や専門職の求人サイト。応募者の7割が業界経験者です。プロフェッショナルな人材の募集にぜひご利用ください。

▶【企業向け/公式】はたらこねっと – 掲載料金プランあり。派遣以外も!

┗日本最大級の社員/派遣/パートの求人サイト。業界最大級の案件数で、就業経験のある方が77%を占めます。幅広い年齢層から利用されている求人サイトです。

▶【公式】面接コボット – 応募者対応の自動化で面接管理が楽に!

┗求人サイトからの応募対応を自動化できるサービス。チャットボットを通じ、日程調整まで効率よく進めてくれます。

▶【公式】採用ページコボット – 費用・実績も紹介!採用サイト制作サービス

┗採用ページ作成サービス。求人まとめサイトとの自動連携や求人検索エンジンへの対応により外部集客を強化します。

【監修者の紹介】

アラタケ社会保険労務士事務所

代表 荒武 慎一

同志社大学卒業後、富士ゼロックス株式会社を経て、平成27年アラタケ社会保険労務士事務所を開設。平成30年すばるコンサルティング株式会社取締役エグゼクティブコンサルタントに就任。助成金セミナーを各地で開催し、難解な助成金を分かりやすく解説することで高い評価を得ている。社会保険労務士、中小企業診断士。