パパ休暇とは?パパ・ママ育休プラスにも言及

育児・介護休業法には、パパの育児休業取得を促進するために従来から「パパ休暇」(現在は産後パパ育休)、そして「パパ・ママ育休プラス」といった特例を設けています。

それぞれの特徴は以下のとおりです。

パパ休暇の特徴

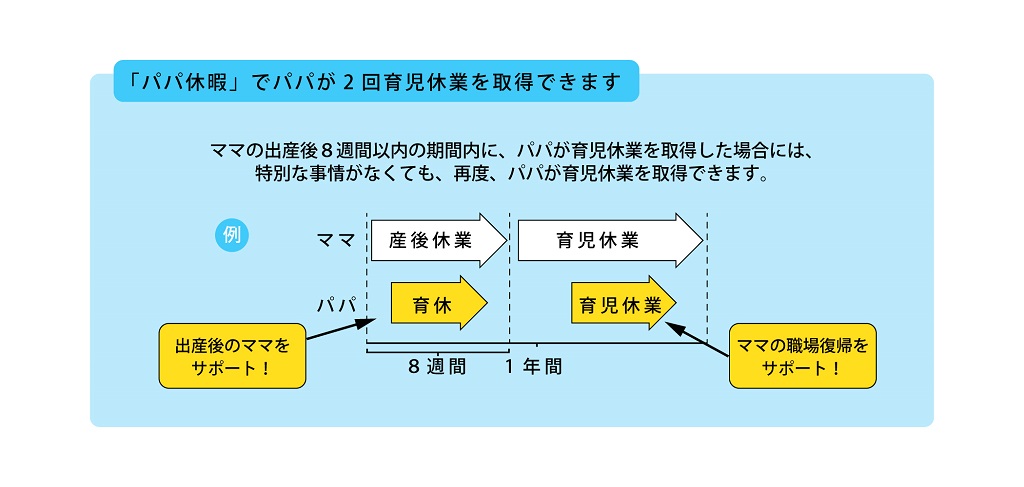

パパ休暇とは、妻の産後8週間以内にパパが育児休暇を取得した場合、特別な事情の有無を問わず2回目の育児休業を取得できる制度です。

この制度が設けられた背景には、日本における育児休業取得率の低さがあります。厚生労働省から発表した「令和元年度雇用機会均等基本調査」によると、育児休業取得率はなんと20人に1人の割合でした。制度が十分に生かされていないことは明らかです。

また、少子高齢化が進むなか、女性の就業率の低さも課題の一つとされています。産後も女性が働き続けるために配偶者の協力は不可欠です。

産後8週間以内の育児休業では、出産直後のママと赤ちゃんをサポートし、夫婦で子育てできる体制を整え、2回目の育児休業では、ママの職場復帰を支援し、夫婦ともに仕事と子育ての両立を実現することが狙いにあります。こうした目的を果たすべく、パパ休暇は成立されたのです。

パパ・ママ育休プラスとは

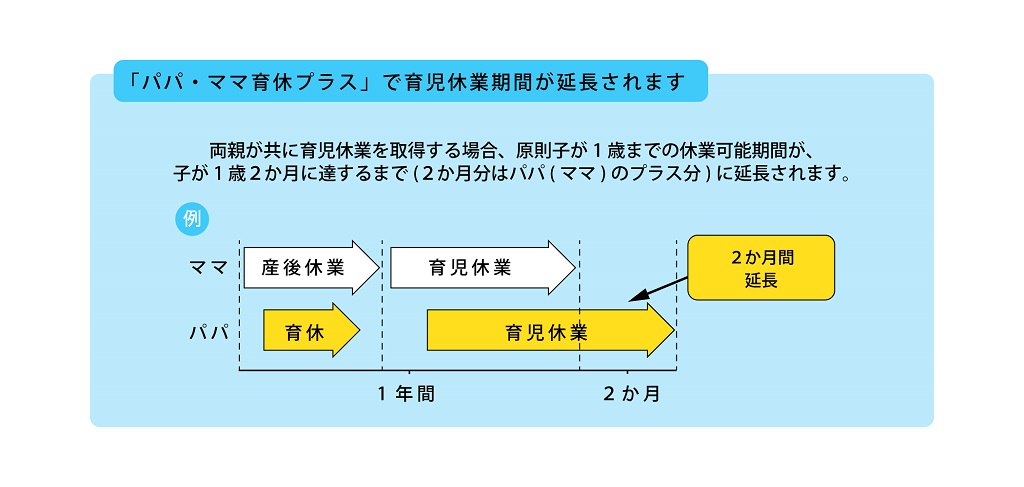

さて、代表的な特例の一つとして「パパ・ママ育休プラス」も無視できません。これは、通常子どもが1歳になるまでの育休を、パパとママが両方取得する場合に限り、要件を満たせば(子どもが)1歳2ヶ月までに変更できる制度です。パパ・ママ育休プラスの活用によって、育児休業の終了日は通常、子どもが1歳を迎える前日ですが、それを1歳2ヶ月になる前日まで設定できるようになります。

誤解のないように説明すると、延びるのは育休取得期間の期日であって期間はあくまで1人当たり1年間で変わりません。育休取得期間を1年2ヶ月に延長できるわけではない点は注意しましょう。

▶関連記事:パパ・ママ育休プラスとは?取得条件、メリット、給付金など人事担当者向けに解説

育児休業を取得すれば社会保険料が免除される

育児休業期間中は、要件を満たしていれば、自己負担・事業主負担ともに月給・賞与に掛かる社会保険料(厚生年金保険料、健康保険料)が免除されます。

対象は、育児休業を開始した日が含まれる月から、終了した日の翌日が含まれる月の前月までの期間です。

また、育児休業を14日以上取得した月は、保険料の免除期間に含まれます。なお、賞与にかかわる保険料が免除されるのは、連続して1ヶ月を超える育児休業を取得した場合に限ります。

パパ休暇から産後パパ育休へ!

冒頭からお伝えしているとおり、従来までのパパ休暇は廃止になりました。そして新たに「産後パパ育休」が創設されています。

育休制度を扱う人事担当者の方は、当然この状況、そして新旧2つの制度の違いを正しく理解しなければなりません。以下、詳細を説明します。

2022年9月30日をもってパパ休暇は廃止

育児休業法の改正により、2022年9月30日をもって廃止されたパパ休暇ですが、これは、男性の育児参加を推進するきわめて画期的な取り組みとして設けられていました。

廃止と聞くと、リセットされたように感じる方もいらっしゃるかもしれませんが、実際、その根本は柔軟性を帯び受け継がれています。「産後パパ育休(出生時育児休業)」の創設は、パパ休暇の土台があってこそです。なお、パパ・ママ育休プラスに関しては、引き続き制度として残ります。

2022年10月から産後パパ育休がスタート

「産後パパ育休」は2022年10月1日からスタートした新たな育休制度です。世のパパたちの育休取得率向上に寄与すべく、たとえば、子どもが1歳になるまでに最大4分割取得できる点などが加わっています。ママの職場復帰を機にパパが育児休業を再取得するといった流れは、まさに想定されている動きです。女性の負担が大きくなりがちな家事や育児を夫婦で協力し合えればよいこと尽くめでしょう。女性の継続就業の促進や出産意欲、企業全体の働き方改革につながっていくことも大いに期待できます。

パパ休暇と産後パパ育休の違い

前章ではパパ休暇から産後パパ育休への変遷や背景を中心に述べましたが、本章では両者の違いがくっきり浮き出るよう後者の概要や魅力について言及します。

パパ休暇と産後パパ育休は基本概要から違う!?

男女ともに仕事と育児を両立できる環境を目指し、2021年に育児・介護休業法が改正され、その一環でパパ休暇が生まれましたが、さらにそこから改善を図るべく新設されたのが産後パパ育休(出生時育児休業)です。

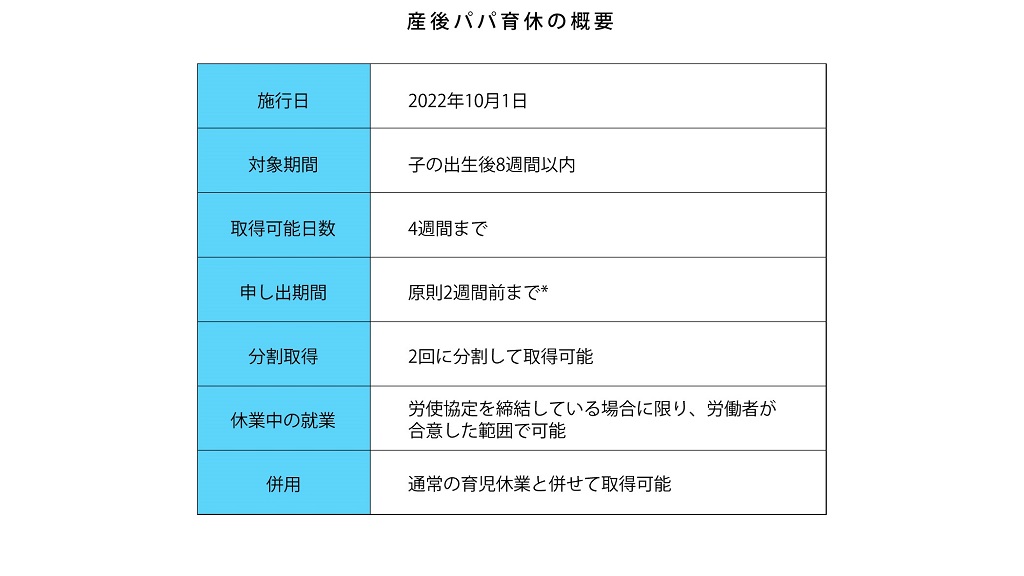

子どもの出生後8週間以内を対象期間としている点はパパ休暇と重なりますが、より柔軟に取得できる仕組みに代わっています。具体的に伝えると、取得可能日数は4週間まで、申し出期間は原則2週間前までです。加えて、初期にまとめて申し出れば、2回に分割して取得することもできます。改正育児・介護休業法の2回と掛け合わせると最大4分割も可能です。

また、休業中であっても、勤務先の仕事を行えることになっています。ただし、条件付きです。労使協定を締結している場合に限ります。加えて、就業可能時間や仕事内容はあくまで労働者の合意のもと、その範囲内です。

パパ休暇とは一味違う産後パパ育休の魅力

産後パパ育休の対象期間は、子どもの出生日から8週間以内です。この期間で最長4週間まで休めます。

前述のとおり、分割で取得できますが、4週間まとめて取ってももちろん構いません。また、労使協定を締結していれば、休業中の就業が可能になるわけですが、この点も魅力だといえるでしょう。なお、就業可能日数については、以下の上限が設定されています。

- 休業開始・終了予定日を就業日とする場合は当該日の所定労働時間数未満

- 休業期間中の所定労働日・所定労働時間の半分

パパ休暇同様、産後パパ育休取得に対しても給付金は出る

産後パパ育休中でも、要件を満たしていれば、雇用保険から「出生時育児休業給付金」が支給されます。受給資格は次のとおりです。

- 休業開始日前の2年間に、賃金の支払い基礎日数が11日以上の完全月が12ヶ月以上あること

- 休業期間中の就業日数が、最大10日以下(10日を超える場合は80時間以内)であること

また、1日あたりの支給金額は、次の式で算出されます。

| 支給金額 = 休業開始時の賃金日額 × 休業日数 × 67%(育児休業開始から6ヶ月まで) *休業開始時の賃金日額……休業開始前6ヶ月間の賃金÷180 *育児休業開始から6ヶ月経過後は50% |

申請期間は、子どもの出生日から8週間経過した翌日から2ヶ月後の月末までです。たとえば、子どもの出生日が4月1日の場合、申請期間は5月27日から7月31日が該当します。

男性の育休取得の現状と課題

厚生労働省によるイクメンプロジェクトのデータによると、「育児休業を希望していたが取得できなかった」男性労働者が約3割いるなど、育児休業取得の希望が十分に叶えられていないという現状があります。また、男性新入社員の約8割が育児休業の取得を希望しているにもかかわらず、2021年度の男性育休取得率は13.97%と決して高いとはいえない水準です。

男性の育休取得率が低い理由としては「職場が育休を取得しづらい雰囲気である」「代替要員の確保が難しい」「会社の育児休業に対する意識が低い」などが挙げられます。多くの場合、課題の原因は企業側にあるといえるでしょう。前例が少ないせいか、世のパパたちの育休取得に対する理解は、正直まだ得られているとはいえない現状です。

男性が育休を取得しやすい環境を作るためにどうしていくべきか。企業努力として、仕事の進め方や企業風土の改革に取り組むことは必須だといえます。

産後パパ育休制度を導入する前に企業が準備すべきこと

パパ休暇や産後パパ育休制度についてある程度知識を得たところで、いざこれらの育休制度を企業が導入するにあたっては、どのような準備が必要なのでしょうか。

以下、注意事項含めておさえておきたいポイントを列挙します。

就業規則の見直し

企業は就業規則のなかで、育児休業に関して次の項目を記載する必要があります。

- 育児休業の取得対象者の範囲

- 育児休業の期間

- 育児休業の申し出の手続き(必要書類や申出方法など)

- 育児休業の申し出の撤回など

- 育児休業取得中の就業

産後パパ育休などは就業規則で「絶対的必要事項」に当たります。記載がない場合、30万円以下の刑事罰が科せられる可能性があるため注意が必要です(労働基準法120条1号)。

なお、具体的な記載については、厚生労働省が作成した資料を参考にすることをおすすめします。

育休制度に関する内容の周知

パパ休暇から産後パパ育休へと変わった現在、企業全体に浸透するよう内容の周知は必須です。該当する社員や担当者だけが知っておけばよいというものでは決してありません。皆が理解促進に努める必要があります。

ハラスメントのない企業体質の構築

育休取得に対するハラスメントは社会問題の一つです。さすがに現在は減ってきたとはいえ、まだパパ休暇などが浸透する以前、男性が育休を取得する際に「男のくせに育休取るの?」といった言葉が投げかけらるシーンは多く見受けられました。これもまた企業全体の問題です。このような風潮は、すぐにでも消し去れるよう努力する必要があります。そもそも育休は、会社にとってもメリットをもたらす制度です。男性が育休を取得しやすい環境を整えられれば、ワークエンゲージメントが高まり、きっと離職率も下がることでしょう。

業務内容の属人化防止

当然ですが、育休当事者は、自身の業務内容を引き継がなければなりません。それゆえ、業務整理と属人化の解消が必要です。引継ぎはあらかじめ計画的に行わなければ、ドタバタすることは目に見えています。だからこそ、普段から再現性を意識して業務に取り組むことが大事です。また、育休前にうまく業務を引き継ぐことができれば、育休後もスムーズにタスク管理を行える期待が持てるでしょう。

復職しやすい環境の整備

いうまでもなく、復職しやすい環境の整備も大切です。企業としてできるサポートを十分に行い、安心して帰ってきてもらえるよう尽力する必要があります。それは、これから育休を考えている従業員に対しても同様に有効です。

具体的には、育休を終えた方々専用の窓口を設け、仕事と育児の両立や復職後の悩みや不安について相談できる場を作れるとよいでしょう。

パパ休暇、産後パパ育休についてのポイントまとめ

男女を問わず、育休取得には周囲のサポートが欠かせません。パパ休暇から産後パパ育休へとグレードアップし、取得推進に向けての動きは確実に進んでいるといえますが、それでも職場環境が整っていなかったり、周囲が育休制度自体に対して理解や納得感が欠如していたりすると、気後れしてしまう方が出てしまうのも確かです。

この先、男女ともに育休取得が当たり前の世の中にすべく、各企業も柔軟な対応が求められます。ケースバイケースで就業規則の見直しや育休関連の情報・制度更新に対しても敏感になっていく必要があるでしょう。

そうしたなか、育休取得を必須条件として仕事を探す方も少なくありません。採用活動を考えるにあたって一つのニーズと捉えることができます。たとえば、バイトルNEXT(ネクスト)では「産休・育休取得実績あり」で募集内容を検索できるため、育休取得を視野に入れている求職者へのアプローチが可能です。掲載プランなど内容を確認したうえで、興味を覚えたなら、ぜひ、お問い合わせ(無料)あるいは一気に導入まで検討してみてください。

▶【企業向け/公式】バイトルNEXT – 掲載料金表あり!社員採用なら