外国人をアルバイトとして採用するのはメリットになるのか

外国人をアルバイトとして採用するメリットとは、具体的にどんな点が挙げられるのでしょうか。

ここでは3つの点に着目して解説します。

外国人アルバイトの採用メリット①人手不足解決につながる

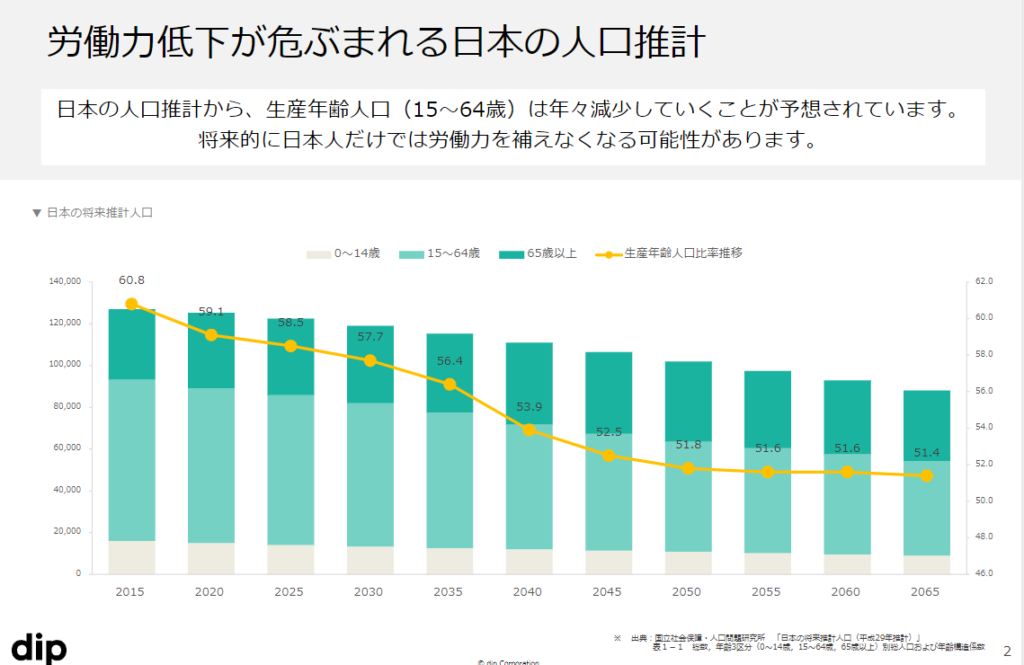

日本の現役世代人口(生産年齢人口)は、少子高齢化によって年々減少していきます。2015年には7,592万人でしたが、2030年には6,773万人と、15年でおよそ800万人減少する見込みです。埼玉県の人口が約733万人(2022年10月時点)であることを考えると、これに相当する現役世代が失われていく状況は、事の重大さを物語っています。

(参考)総務省 平成28年版情報通信白書

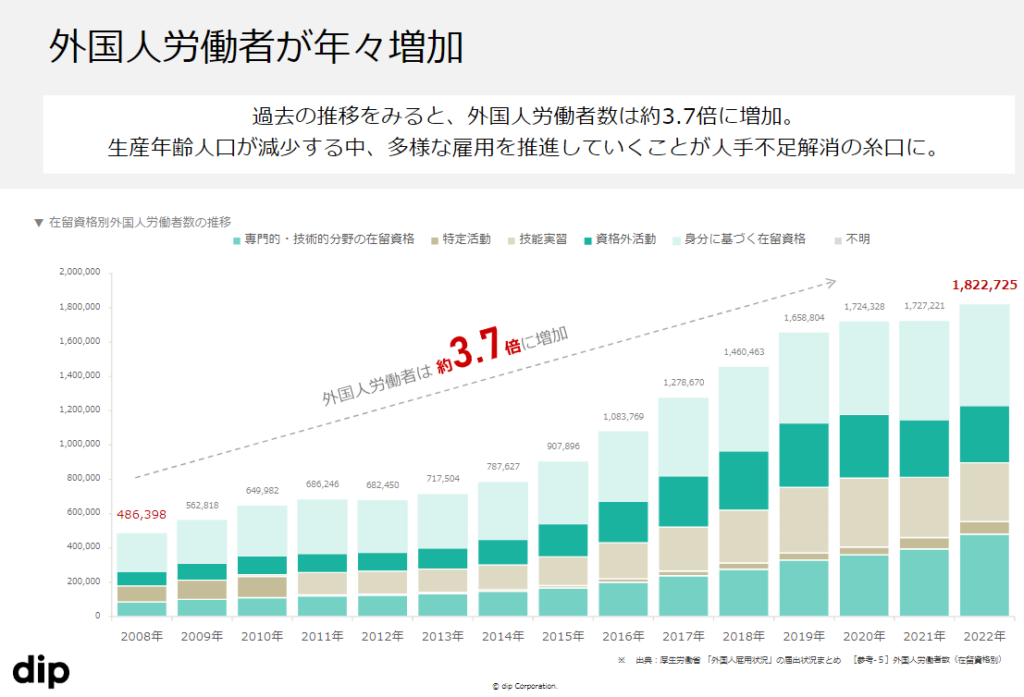

一方、日本で暮らす外国人や外国人労働者は増えています。

2019年末時点で約293万人だった在留外国人は、2022年末時点で約308万人と過去最高を更新しました。日本で働く外国人についても2022年10月末時点で約182 万人と、過去最高を記録しています。

増加の背景に、経済活性や国際競争力を高めるために、外国人を積極的に受け入れる方針を日本政府がとってきたことが挙げられます。高度専門人材の呼び込みに力をいれたり、特定技能という在留資格を設けたり、直近では、条約難民の受け入れ環境の整備を進めたりするなど、めまぐるしく変化する国際情勢に柔軟に適応し、国民と外国人双方が共生する社会を目指しています。

(参考)法務省「外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策(令和5年度改訂)」

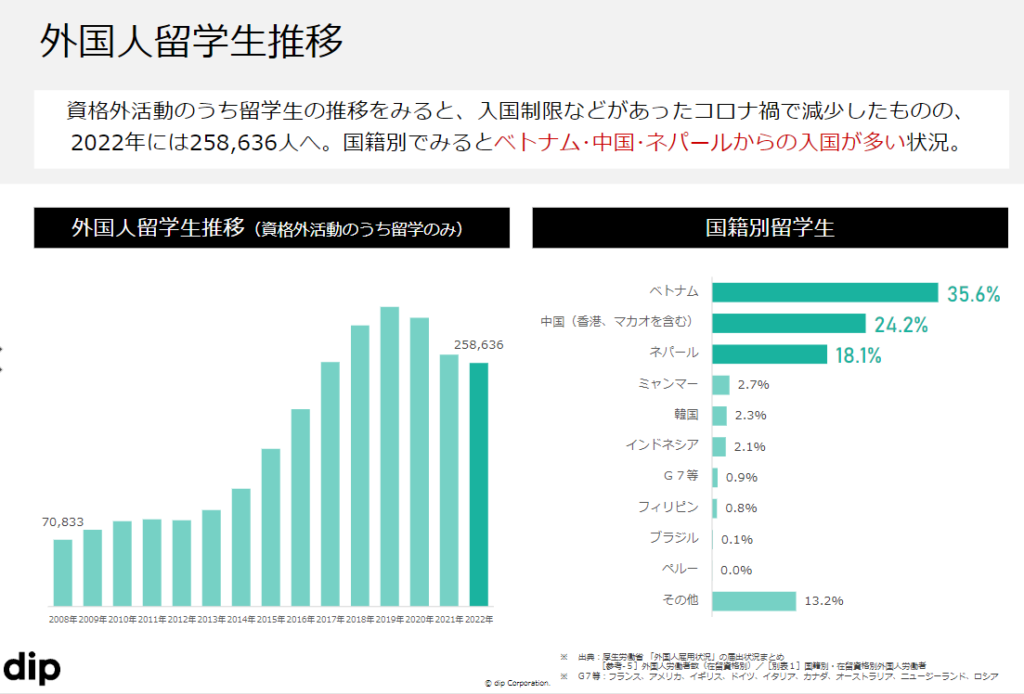

アルバイトで外国人を採用する場合、定住外国人とならんで対象となるのが留学生です。「資格外活動許可」を受け働けるケースが多いためです。

2008年から国が推進した「留学生30万人計画」(2020年までに30万人の留学生を受け入れる計画)によって、留学による訪日も増加してきました。

コロナ禍で直近は減少しているものの、アジアを中心に訪日する留学生は依然として多く、「留学中に日本で働いたことがある」と回答した留学生が77.3%を占めています※。

※出入国在留管理庁「令和 2 年度 在留外国人に対する基礎調査・報告書」より

アルバイトがなかなか採用できない、足りないといった課題に対し、外国人採用は解決の糸口となるかもしれません。

▶関連記事:外国人留学生のアルバイト雇用をメリットや問題点など交えて解説

💡 資格外活動許可とは

在留資格の趣旨とは別に、報酬を受ける活動を行おうとする場合に必要な許可です。

留学生の場合は、学業が在留理由となるため、アルバイトなどは資格外活動とされます。

永住者や定住者は就労活動に制限がないため、資格外活動許可の対象ではありません。

就労ができない在留資格であるにもかかわらず、資格外活動許可を受けずにアルバイトをすると、罰則を科せられ退去強制の対象となります。

資格外活動が許可される前に働き始めることは違法行為になります。必ず資格外許可を取得してから、仕事を始めなければなりません。

(参考)出入国在留管理庁「資格外活動許可について」

外国人アルバイトの採用メリット②多言語対応が可能に

外国人観光客や在留外国人が増えている今、英語をはじめ中国語や韓国語、ベトナム語など各国の言語をつかうビジネスシーンも増えています。

翻訳ツールが発達したとはいえ、オンタイムのコミュニケーションにはまだまだ力不足なことも。その点、相手の母国語でスムーズなコミュニケ―ションができれば、接客のクオリティは格段に上がります。

さらには、外国人客のニーズをよく理解する人がスタッフにいれば、日本人だけでは発想できない思わぬヒット商品を開発できるかもしれません。

外国人アルバイトの採用メリット③海外進出の足掛かりになることも

海外進出をするなら、その国・地域の事情に明るい人が不可欠です。現地のコーディネーターでは日本の慣習や内情が通じず、なかなか思うように進出の足掛かりをつかめないかもしれません。

その点、自社に海外事情も国内事情もわかる人がいれば、海外進出のハードルはぐっと下がるはず。アルバイトとして採用した留学生を、海外進出プロジェクトの社員として採用できるといったメリットも考えられます。

採用した外国人スタッフは、日本国内での活躍だけでなく、海外進出でも大いに力を発揮してくれるでしょう。

ディップ総合研究所の調査によれば、外国人採用をしている/したいと考える企業が半数を超えています。また採用している理由として、優秀な人材の確保や人手不足の解消と並び、海外事業や海外との繋がりの強化を挙げる企業が多く見受けられました。

自社の事業拡大にとって、外国人採用は有効な選択肢だといえるでしょう。

外国人をバイトとして採用する際のデメリットとは

さまざまなメリットのある外国人採用ですが、雇用にどんな制限や手続きが必要なのか、トラブルにならないかなどといった点から踏み出せないという企業もあるでしょう。

ここからは外国人採用で考えられる懸念点について、詳しく取り上げていきます。

外国人アルバイトの採用デメリット①制限や手続きなど留意点がある

日本にいる外国人(在留外国人)は、すべての人が無条件にアルバイトできるわけではありません。そのため、外国人をアルバイトとして採用するには、その人の「在留資格」を確認し、アルバイトができる在留資格かどうかを判断する必要があります。

在留資格やアルバイトとして採用できる外国人については以下の章で解説します。

採用した場合は、日本人と同様の社会保険などの手続きとあわせて、ハローワークに「外国人雇用状況」の届け出が必要です。

この届け出についても以下の章で解説します。

- 外国人の在留資格によってはアルバイトとして採用できない人がいる

- 外国人を採用する場合は、必ずハローワークへの届出をしなければならない

上記二点が日本人のアルバイト採用と違う点だとおさえておきましょう。

一見複雑そうですが、資格や手続きはそれほどややこしくありません。仕組みさえ理解すれば、外国人を採用できるメリットが、事務的な手間を大きく上回るはずです。

外国人アルバイトの採用デメリット②文化・習慣の違いからトラブルにつながることも

外国人の文化・習慣の違いからトラブルを招くケースもないとはいえません。

労働条件や日本の職場の慣習に対する理解が浅いことから、外国人は意外なことでつまずくことがあります。

たとえば以下のような質問や要望に、企業側が対応する必要が出てくるかもしれません。

💡 外国人労働者からの質問・要望の例

・最初に聞いていた給料と振り込まれている金額が違うのはなぜ?

・休暇を取りたいが、どうすればいい?

・もっと働きたいのに、なぜ働いてはいけないの?

・8時が始業なので、8時ちょうどに会社に来れば良いと思います。

・18時半になったので、帰ります。

・年末年始の休暇はいらないので、代わりに2月に多く休ませてください。

・会社に住所を教えたくありません。

これらの事項は、日本人であれば説明が簡単に済んだり、説明しなくても済むようなことだったりするかもしれません。しかし外国人は、私たちと同じ文化的背景を持っていないので、意外な点に納得できないと考えることもあります。

外国人から質問・要望が出たときや、採用時やオリエンテーションなどの節目には、日本のルールを丁寧に説明しましょう。

こうしたコミュニケーションをわずらわしく思うのではなく、職場のルールを考えるチャンスととらえて、丁寧に向き合うことが大切です。外国人スタッフのためになるだけでなく、日本人スタッフもルールには合理的な理由があると知って、納得して働けるようになるでしょう。

どのように説明すれば外国人にも理解してもらえるのかについては、厚生労働省が事業者向けの資料を作成しています。ぜひご活用ください。

厚生労働省「外国人社員と働く職場の労務管理に使えるポイント・例文集」

外国人アルバイトの採用デメリット③コミュニケーションのリスクがある

文化や習慣の違いに加え、言葉の壁も外国人を採用するうえでリスクとなるかもしれません。

日本語で書かれた「労働条件」を十分に理解できず、条件の思い違いをしてしまうことも考えられます。

こうしたリスクを減らすため、やさしい日本語や英語、その人の母国語をつかって、重要なことを伝えられるようにしておきましょう。

労務関連のコミュニケーションをとりやすくするために、厚生労働省が外国人向けの用語集を公開しています。また外国人向けのモデル労働条件通知書が多言語で用意されています。

こうしたツールを活用して、コミュニケーションのリスクを減らしましょう。

厚生労働省

「雇用管理に役立つ多言語用語集」

「外国人向けのモデル労働条件通知書」

外国人側でも、労働条件の基礎について理解しておく必要があります。働く人向けに厚生労働省がパンフレットを作成しているので、こちらも案内するとお互いの理解が進みそうです。

厚生労働省「労働条件ハンドブック」

外国人を採用する前に知っておきたい基礎知識

ここからは、外国人を採用する前に知っておきたい法制度について解説します。

外国人アルバイト採用の基礎知識①採用できる外国人とは

日本で暮らす外国人を誰でも採用できるわけではありません。

先述のとおり、日本にいる外国人は何らかの在留資格を持っており、それぞれの在留資格の範囲で活動することができます。

在留資格はおよそ30種類ほどあり、就労できる資格と就労できない資格、身分や地位に応じた資格に分けられます。

それぞれの資格の範囲でしか働けないため、就労できる資格を持つ人がアルバイトできるわけではありません。たとえば就労できる資格には外交官も含まれますが、外交官としての職務以外で働くことはできません。

すべての資格のうち、アルバイトとして採用が想定されるのは以下の在留資格です。ただし、そのうちのいくつかは「資格外活動」の許可が必要です。

💡 アルバイト可能な8つの在留資格

▼無条件で就労できる在留資格

定住者 日本人の配偶者等 永住者 永住者の配偶者等

▼原則就労不可であるが、「資格外活動」の許可を得て就労できる在留資格

留学 文化活動 家族滞在

※文化活動とは 留学や研修とは別に、収入を伴わない学術・芸術上の活動や日本特有の文化・技芸について専門的な研究を行ったり専門家の指導を受けて修得したりする活動を指します。例としては日本文化の研究者などが挙げられます。

※家族滞在とは 教育、芸術、高度専門職などの在留資格を持つ人の配偶者や子どもを指します。外交や公用などの在留資格を持つ人の配偶者や子どもはこれに該当しません。

(参考)出入国在留管理庁「在留資格一覧表」

「資格外活動」の許可がないまま働かせると、不法就労になります。

不法就労の場合、本人だけでなく、雇用主も「不法就労助長罪」として3年以下の懲役・300 万円以下の罰金を科せられるため注意が必要です。

(参考)出入国在留管理庁「不法就労防止にご協力ください。」

外国人アルバイト採用の基礎知識②留学生の場合に気をつけたいポイント

「採用できる外国人とは」でも触れたとおり、留学生は「資格外活動」の許可がなければアルバイトとして働くことができません。留学先の学校などでは、留学生に向けてアルバイトをする際に「資格外活動」の許可が必要である旨の注意喚起をしているため、事前に許可を得てから応募する留学生もいます。留学生を採用する場合は、「資格外活動」の許可の有無を確認するようにしましょう。

「資格外活動」は本人が申請しなければなりません。住んでいる地域を管轄する地方出入国在留管理官署へ申請し、許可が下りるまでには一定の期間がかかります。また風俗業などに従事することはできません。

なお「資格外活動」の許可は、原則として週に28時間以内の活動(アルバイトなど)であり、本来の活動(学業など)が妨げられないことが条件となっています。そのため週に28時間を超えて働くことはできません。ただし、夏休みなどの長期休暇では1日8時間を上限に働くことができます。

近年は、留学を口実に、アルバイト等の就労を目的として入国する外国人が出ている実態が問題となっています。そのような留学の受け皿となっている日本語学校の是正に国が乗り出しています。

(参考)独立行政法人日本学生支援機構「外国人留学生の現状と就職促進に向けた取組について」

外国人アルバイト採用で留意したい、募集から採用契約までのポイント

ここからは国の指針(「外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針」(外国人雇用管理指針))にそって、外国人をアルバイト採用する場合の、募集から応募・面接までのフェーズごとの留意点を解説します。

外国人アルバイトを募集するときに留意したいこと

国籍で差別しない公平な採用選考を行いましょう。日本国籍でないこと、外国人であることのみを理由に、企業が採用面接などへの応募を拒否するのは、公平な採用選考の観点から適切ではありません。

以下に特に留意したい点をまとめます。

💡 外国人アルバイト募集で留意したいこと

- 業務内容、労働契約期間、就業場所、労働時間や休日、賃金、労働・社会保険の適用に関する事項を、書面を渡すなどして明示しましょう。

- 対象の外国人が国外で暮らしている場合は、事業主による渡航または帰国費用の負担の有無や負担割合、住居の確保などの募集条件の詳細を、あらかじめ明確にするよう努めましょう。

- 外国人労働者をあっせんしてもらう場合、その業者が国内法にのっとっているか(たとえば職業紹介の許可を受けているかなど)、外国人労働者に対して違約金や保証金の徴収をしていないかなど、法令違反に巻き込まれないように注意しましょう。

※あっせんに関する解説は厚生労働省「国外にわたる職業紹介について」を参照するとわかりやすいです。

- 募集時に掲げた労働条件を変更する場合は、もともとの条件を見て働こうと考えた労働者に対して、変更箇所がわかる書面を渡しましょう。

(参考)厚生労働省 「外国人雇用はルールを守って適正に」

外国人アルバイトの労働条件で留意したいこと

労働条件は、原則として日本人スタッフと同じ内容にしましょう。外国人が理解できる方法で伝えたり、本人の意向や意見を尊重する機会を設けたりするとスムーズです。

💡外国人アルバイトの労働条件で留意したいこと

均等待遇

労働者の国籍を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱いをしてはいけません。

労働条件の明示

労働契約の締結に際し、賃金、労働時間等主要な労働条件について、その内容を明らかにした書面を交付しましょう。その際、外国人労働者が理解できる方法(たとえば母国語に翻訳したり、やさしい日本語にしたりするなど)で明示するよう努めましょう。

賃金の支払い

最低賃金額以上の賃金を支払うとともに、基本給、割増賃金などの賃金について全額を支払います。 労使協定に基づき食費、居住費などを賃金から控除する場合は、控除額は実費を勘案して 不当な額とならないようにしましょう。

適正な労働時間の管理

法定労働時間の上限規制を守り、週休日を確保するなど、適正な労働時間の管理を行い、時間外・休日労働の削減に努めましょう。 実際の労働時間を把握する際は、タイムカードによる記録など、適切な方法で行いましょう。 法令に従って年次有給休暇を与えましょう。時季を指定した休暇制度では、外国人本人の意見を聞いて意見を尊重しましょう。

労働基準法や就業規則などの周知

一般的なルール(法律上の決まり)、就業規則、労使協定などを周知しましょう。その 際に、外国人労働者の理解を促進するため必要な配慮(たとえば母国語ややさしい日本語で明示するなど)に努めましょう。

パスポートや在留カードの返還

外国人労働者のパスポート、在留カードなどを保管しないようにしましょう。

雇用形態または就業形態に関わらない公正な待遇の確保

短時間・有期雇用労働者または派遣労働者である外国人労働者と通常の労働者との間に不合理な待遇の相違を設けてはならず、また、差別的取扱いをしてはいけません。 外国人労働者から求めがあった場合は、雇用形態の違いや職務の違いからくる待遇の相違の内容や理由を説明しましょう。

(参考)厚生労働省 「外国人雇用はルールを守って適正に」

年末年始やお盆の休暇は、習慣の違いから戸惑う外国人もいるかもしれません。決まりだからと一方的に知らせるのではなく、日本の風習であることを説明するだけで、相手の納得度が高まるでしょう。

アルバイトとパートの役割が同じだったり、正社員とアルバイトの職務が違ったりするなどは、日本で暮らしてきた人は何となく理解できますが、外国人にとっては理解しにくいかもしれません。同じ職場にいるのになぜ待遇が違うのか、と不満に思って質問するケースもあるでしょう。

以下の厚生労働省のツールなどを活用して説明するのがおすすめです。

💡 外国人への労働条件などの説明で役立つツールまとめ

厚生労働省

「外国人社員と働く職場の労務管理に使えるポイント・例文集」

「労働条件ハンドブック」

「雇用管理に役立つ多言語用語集」

「外国人向けのモデル労働条件通知書」

外国人アルバイトの応募・面接で確認・準備したいこと

外国人をアルバイトとして採用する際は、確認したいこと・準備したいことがいくつかあります。

まずは法令遵守の観点から確認したい点について解説します。

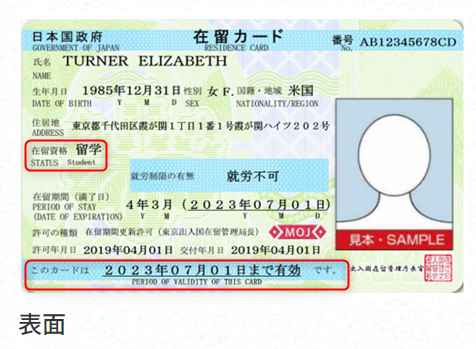

在留カードを確認しましょう

アルバイトとして働ける外国人は一部の在留資格の人に限られています。該当しない在留資格の外国人を採用しないよう、十分注意しましょう。

そのため採用面接などで在留カードの提示を求め、採用できる在留資格かどうか・在留期限が切れていないかどうかを確認しましょう。

在留カードは、中長期在留者に対し、上陸許可や在留資格の変更、在留期間の更新などの在留に関する許可に伴って交付されるものです。

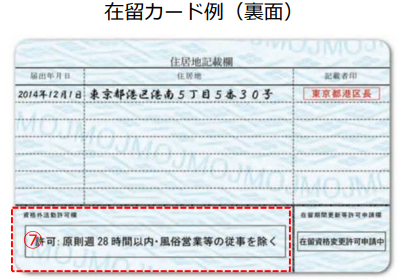

採用の際は、画像の赤枠の箇所(在留資格・有効期限)を必ず確認しましょう。

在留カードの番号が失効していないかどうかは、出入国在留管理庁のサイトで確認できます。 また、在留カード等の情報が偽造・改ざんされたものでないかどうかを確認できるアプリも以下のリンク先で無料配布されています。

出入国在留管理庁「在留カード等読取アプリケーション」

万が一、偽変造が疑われる在留カードを発見したら、最寄りの地方出入国在留管理局にお問い合わせください。

資格外活動許可の有無を確認しましょう

留学生や家族滞在の方の場合、「資格外活動」の許可があるかどうかも確認し、許可を得ていない場合は申請するよう促しましょう。許可を得る前に労働契約の締結をしてはいけません。

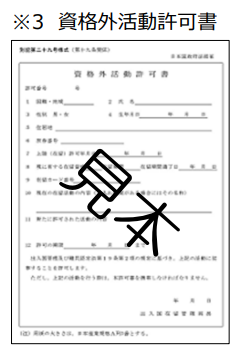

資格外活動許可の有無は、許可証の提示で判断しましょう。

在留カード裏面の⑦「資格外活動許可欄」、資格外活動許可書※3、パスポート上の資格外活動許可証印※4などで確認できます。下の画像を参考にしてください。

まだ許可を受けていない場合は、速やかに申請してもらうよう伝え、許可証を確認できるまで労働契約を締結しないようにしましょう。

資格外活動の申請は本人が行います。以下のサイトを参考にしてください。

出入国在留管理庁「資格外活動許可申請」

日本語力を確認しましょう

アルバイト業務に就いてもらうには、一定の日本語力が必要です。採用しようとする人に業務上必要な水準の日本語力があるか、面接時などに確認しておくとよいでしょう。

日本語力をはかるには、厚生労働省が提供しているレベル表を参考にすると便利です。

厚生労働省「就労場面で必要な日本語能力の目標設定ツール」

面接をする前に、「やさしい日本語」での質問項目を事前に準備しておくとやりとりしやすくなります。

たとえば、「通勤は、徒歩10分くらいです」を「駅からオフィスまで、歩いて10分くらいです」と言い換えてみましょう。やさしい表現はとっさに出てこないものなので、箇条書きで準備するのがおすすめです。

文化庁が「在留支援のためのやさしい日本語ガイドライン」を作成しているので、ぜひご活用ください。

さらに言葉だけでなく、視覚情報で職場説明ができるような準備をするとコミュニケーションのすれ違いが減らせます。写真や動画などを準備しておくとよいでしょう。

労働条件の相互確認と本人の経歴の確認を行いましょう

募集のフェーズで解説したとおり、労働条件(職務内容や待遇など)に認識のずれがないかを対面で確認しましょう。特に募集要項に掲載した内容を外国人本人が思い違いをしていないか、正しく理解し納得できているかのすり合わせが大切です。

また自国での学歴や職歴、日本での活動やアルバイト経験の有無について、本人に確認しましょう。母国で同じような業務経験がある、業務に役立つ学習をしていた、など、職場で活躍できる経験を持っている可能性もあります。書類や応募フォームなどではアピールしきれないケースが多いため、外国人の面接では丁寧にヒアリングするとメリットが大きいでしょう。

相手のことを理解し、働きたいと思ってもらえるための準備をしましょう

面接する前に、相手の情報(出身地、言語など)を事前に予習しておきましょう。

例えば出身地や言語から、どんな暮らしや文化の中で育ってきた人なのか、少し調べておくと会話がはずみます。出身地の食べ物の話などができると、相手の緊張もほぐれるでしょう。

予習には、外務省の各国情報のサイトページが役立ちます。

また宗教の観点で食べられないものがあったり、仕事中にお祈りをしたいといった要望があったりする可能性もあります。想定できそうな要望があった場合、職場としてどのように対応するか、あらかじめ検討しておけると万全です。

外国人アルバイトを採用後に対応すべきこと

ここからは国の指針(「外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針」(外国人雇用管理指針))にそって、外国人にアルバイトとして働いてもらう際に、どんな対応をする必要があるのか解説します。

外国人アルバイトを採用したら届け出が必要

外国人を雇用する事業主には、外国人労働者の雇入れや離職の際に、その氏名、在留資格などについて、ハローワークへ届け出ることが義務づけられています。

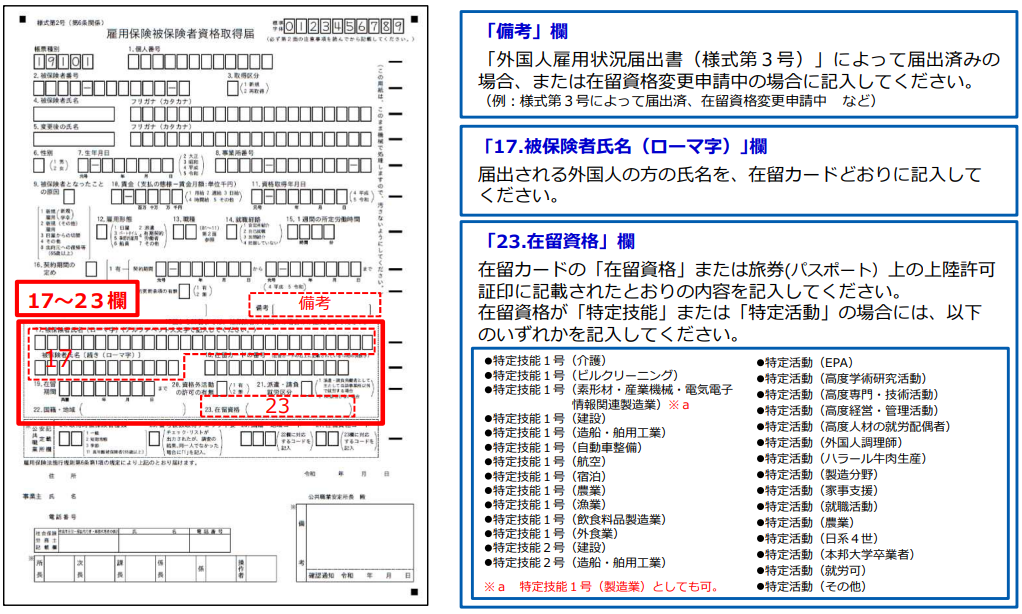

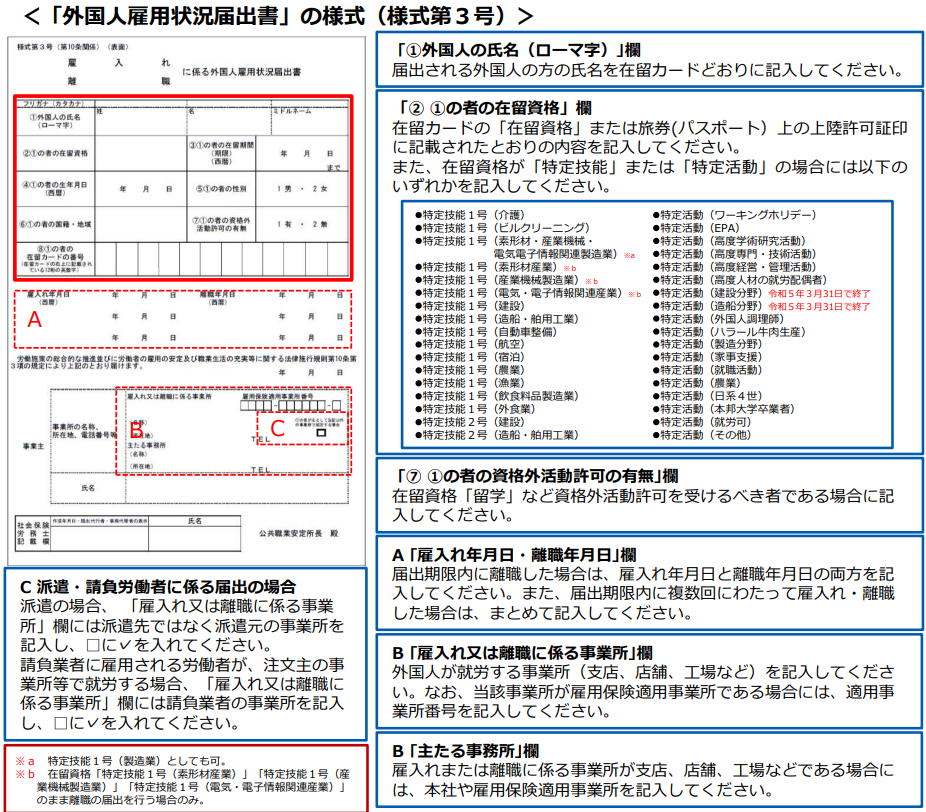

届け出は、雇用保険の被保険者の加入条件に該当する者については、「雇用保険被保険者資格取得届」の備考欄に記載する方法で、雇用保険の被保険者に該当しない者については、「外国人雇用状況届出書」で行います。

届け出に必要な書類は厚生労働省「外国人雇用状況の届出について」からダウンロードできます。電子申請も同じページに案内がありますのでご活用ください。

雇用保険の被保険者となる外国人を採用した場合:雇用保険被保険者資格取得届

画像の赤枠箇所を記入して、雇用保険に関する手続きとあわせて届け出ます。

雇用保険の適用を受けている事業所を管轄するハローワーク(公共職業安定所)に届け出てください(雇用保険被保険者資格取得届を届け出るハローワークと同様です)。 雇用保険被保険者資格取得届を電子申請により届け出ることもできます。

提出期限は雇用保険被保険者資格取得届と同じで、被保険者となった日の属する月の翌月10日までに提出しなければなりません。

雇用保険の被保険者とならない外国人を採用した場合:外国人雇用状況届出書

雇用保険の被保険者とならない外国人を採用する場合は、外国人雇用状況届出書で届け出ます。

画像の赤枠箇所を記入して、その外国人が働く事業所施設(支店、店舗、工場など)の住所を管轄するハローワーク(公共職業安定所)に届け出てください。 電子申請で届け出ることもできます。届け出の期限は雇入れ、離職の場合ともに翌月の末日までです。

💡 届け出に必要な主な事項

・氏名:通称ではなく本名を記入します。在留カードに記載された氏名を参照しましょう。

・在留資格:在留カードの②「在留資格」かパスポートの上陸許可証印に記載されたとおりの内容を記入します。

・在留期間:在留カードの③「在留期間」欄に記載された日付かパスポートの上陸許可証印に記載されたとおりの内容を記入します。

・生年月日:在留カードまたはパスポートを参照。

・性別:在留カードまたはパスポートを参照。 ・国籍・地域:在留カードまたはパスポートを参照。

・資格外活動許可の有無:資格外活動許可が必要な外国人の場合は、許可の有無・期限・内容を確認しましょう。

・在留カード番号:2020年3月1日以降に雇入れ、離職をした外国人の届け出では、在留カードの表面右上にある「在留カード番号」12桁(英字2桁ー数字8桁ー英字2桁)の記載が必要です。

(参考)厚生労働省「外国人雇用はルールを守って適正に」

外国人がスムーズに働けるよう、職場環境を整えましょう

異文化で働くのは想像以上に大変なことです。私たちの国で働こうと考える外国人がスムーズに働けるように、まずは受け入れる側の環境を整えましょう。

💡 外国人スタッフを受け入れるために職場のメンバーに伝えておくポイント

・外国人も日本人スタッフと同じ待遇を受け、平等に扱われる必要がある

・相手を一人の個人として知ろうとする、向き合って理解しようとする姿勢が大切である

・在留資格や必要な手続き(届け出など)がある

・どんな国の出身で、どんな文化的背景や習慣を持ち、どんな点に配慮が必要か

・私たちの当たり前が外国人の当たり前ではない可能性がある

(参考)厚生労働省「事業者向け受入れ・定着マニュアル~外国人と一緒にはたらくために~」

既存スタッフに働きかけるソフトの整備だけでなく、業務マニュアルを「やさしい日本語」や外国語で準備したり、OJTの流れを確認したりするなどしておきましょう。

以下にここまで解説してきた、募集から採用までの確認事項をまとめます。ぜひ参考にしてください。

アルバイトに応募してきた外国人は、日本に来て初めて働くというケースも多いでしょう。不安をかかえて職場にやってくる外国人に寄り添った対応が求められます。留学生はアルバイトをする人が多く、留学生の間で情報交換が頻繁に行われています。よい話もわるい話も広まりやすい環境だという点も留意しましょう。

外国人が働き始めてから起こりがちな課題とは

いざ外国人が働き始めると、事前準備をしていても思わぬ課題が出てくるかもしれません。

ここではいくつかのケースを紹介します。

💡 日本で働く外国人に起こりがちな課題の例

・日本人スタッフとしてはコミュニケーションや指導の一環だったが、肩に手をおかれたり頭を下げさせられたりすることに、大きなストレスを感じる。

・水を出しっぱなし、扉をあけっぱなしで光熱費がかさんでしまったが、節約の観念に触れたことがなかっただけで、特に悪意はなかった。

・労働条件の変更に十分な説明がなく、不信感が募った。

・思っていた業務と違って単調だったりやりがいがなかったりして、モチベーションが続かない。

・安心して仕事の相談ができる相手がいない。

(参考)厚生労働省「事業者向け受入れ・定着マニュアル~外国人と一緒にはたらくために~」

いずれもコミュニケーションの不足や、外国人の背景を理解せず私たちの当たり前を知らず知らずに押し付けてしまうことで発生してしまう課題です。

問題が解消されず不満を抱えながら辞めてしまう前に、コミュニケーションをとる機会を設けたり相談できる窓口を整備したりするなど、適切な対策を打ちましょう。

外国人を採用する際に知っておきたいQ&A

ここからは、これまでに解説した内容に加えて、外国人をアルバイトとして採用するなら知っておきたいことをQ&A形式で紹介します。

Q 外国人を募集したい場合に、どのような点に気をつければ良いでしょうか?

A 求人の募集の際に、外国人のみを対象とすることや、外国人が応募できないという求人を出すことはできません。国籍を条件とするのではなく、スキルや能力を条件として求人を出すようにし、公正採用選考と人権上の配慮からも、面接時に「国籍」等の質問は行わないでください。また、在留資格、在留期間、資格外活動許可の有無などの確認は、口頭での質問で回答を得る・書面で本人から自己申告をしてもらうなど、在留カード等の国籍欄を直接確認する以外の方法で行い、採用が決まり次第、在留カード等の提示を求めるようにしてください。

Q在日韓国・朝鮮人の方がアルバイトする場合、外国人雇用状況の届け出をする必要がありますか。

A在日韓国・朝鮮人の方は特別永住者であり、外国人雇用状況の届け出の対象外です。そのため届け出をする必要はありません。

Q 採用時に、氏名や言語などから外国人であるとは判断できず、在留資格などの確認・届出をしなかった場合、どうなりますか。

A 在留資格などの確認は、通常の注意力をもって、採用しようとする人が外国人であると判断できる場合に行ってください。氏名や言語によって、その人が外国人であると判断できなかったケースであれば、確認・届出をしなかったからといって、法違反を問われることにはなりません。

Q 外国人であると容易に判断できるのに届け出なかった場合、罰則の対象になりますか。

A 指導、勧告の対象になるとともに、30万円以下の罰金の対象とされています。

Q 短期のアルバイトで採用した外国人でも届出は必要ですか。

A 必要です。雇入れ日と離職日の双方を記入して、まとめて届出を行うことが可能です。

Q 届出期限内に同一の外国人を何度か雇い入れた場合、複数回にわたる雇入れ・離職をまとめて届け出ることはできますか。

A 可能です。外国人雇用状況届出書(様式第3号)は、雇入れ・離職日を複数記入できるようになっていますので、それぞれの雇入れ・離職日を記入して提出してください。

Q 外国人を雇用した場合、労働保険や社会保険に加入させなければいけませんか。

A 労働保険や社会保険については、国籍に関わらず適用になります。

Q 外国人を採用したものの、うまくチームをまわしていけるか心配です。どこかに相談できる窓口はありますか。

A ハローワークにいる外国人雇用管理アドバイザーが無料で相談にのってくれます。事業所の所在地の管轄のハローワークにお問い合わせください。

(参考)厚生労働省「外国人雇用はルールを守って適正に」

外国人のアルバイト採用のお役立ちツールまとめ

ここまでに国が用意しているさまざまなサポートツールをテーマにあわせて紹介してきました。

あらためて、お役立ちツールを以下にまとめます。

💡 外国人採用のお役立ちツール

▼外国人採用に関して事業主が取り組むこと(全般・労務)

厚生労働省

「外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針」(外国人雇用管理指針)

リーフレット「外国人雇用はルールを守って適正に」

「国外にわたる職業紹介について」

▼外国人採用にあたって適切なコミュニケーションをとるために役立つツール

厚生労働省

「外国人社員と働く職場の労務管理に使えるポイント・例文集」

「労働条件ハンドブック」

「雇用管理に役立つ多言語用語集」

「外国人向けのモデル労働条件通知書」

「事業者向け受入れ・定着マニュアル~外国人と一緒にはたらくために~」

「就労場面で必要な日本語能力の目標設定ツール」

▼外国人の実情や国の方針を理解するのに役立つツール

法務省

「外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策(令和5年度改訂)」

出入国在留管理庁

「令和 2 年度 在留外国人に対する基礎調査・報告書」

外務省

「各国情報のサイトページ」

総務省

「我が国に生活・滞在する外国人の現状と外国人が生活・滞在する上での課題」

▼外国人の採用実務に役立つツール

厚生労働省

「外国人雇用はルールを守って適正に」

「外国人雇用状況の届出について」

出入国在留管理庁

「在留資格一覧表」

「資格外活動許可について」

「在留カード等読取アプリケーション」

「在留カード等番号失効情報照会

「不法就労防止にご協力ください。」

まとめ・外国人の積極採用は新たなビジネス展開への足掛かりと人材不足解消の大きな切り札

外国人の採用は、職場に新たな風を取り込むきっかけとなります。

届け出や在留資格の確認、受け入れや定着までのフォローなど、たしかに煩雑な面もあるかもしれません。しかし、多様な文化・習慣を持ち、日本に関心を持って働こうとしている人材を採用することは、自社のビジネスにとってそうした煩雑さを上回る大きなメリットがあるといえるでしょう。

冒頭でも触れたとおり、日本の人口は将来にわたって縮小することが予想されています。国内だけでビジネスが成り立っていた時代は終わり、海外に視線を向けていかなければなりません。

自社のビジネスをいっそう発展させるためにも、そのビジネスを支える人材を確保するためにも、外国人の採用を積極的に取り組んでみてはいかがでしょうか。

外国人の採用・活用にお困りの点があれば、ぜひdipへお気軽にご相談ください。

動画、資料もあわせてご確認いただけますと幸いです。

【監修者の紹介】

アラタケ社会保険労務士事務所

代表 荒武 慎一

同志社大学卒業後、富士ゼロックス株式会社を経て、平成27年アラタケ社会保険労務士事務所を開設。平成30年すばるコンサルティング株式会社取締役エグゼクティブコンサルタントに就任。助成金セミナーを各地で開催し、難解な助成金を分かりやすく解説することで高い評価を得ている。社会保険労務士、中小企業診断士。