なぜ高校生をバイトとして採用するのがメリットになるのか

学生アルバイトの採用メリット①人手不足解決につながる

高校生のアルバイトを採用すると、土日や休日といった繁忙期でも人員を確保しやすくなります。学業に勤しみながらアルバイトする学生は、平日よりも休日の方がシフト調整をしやすいケースが多いです。

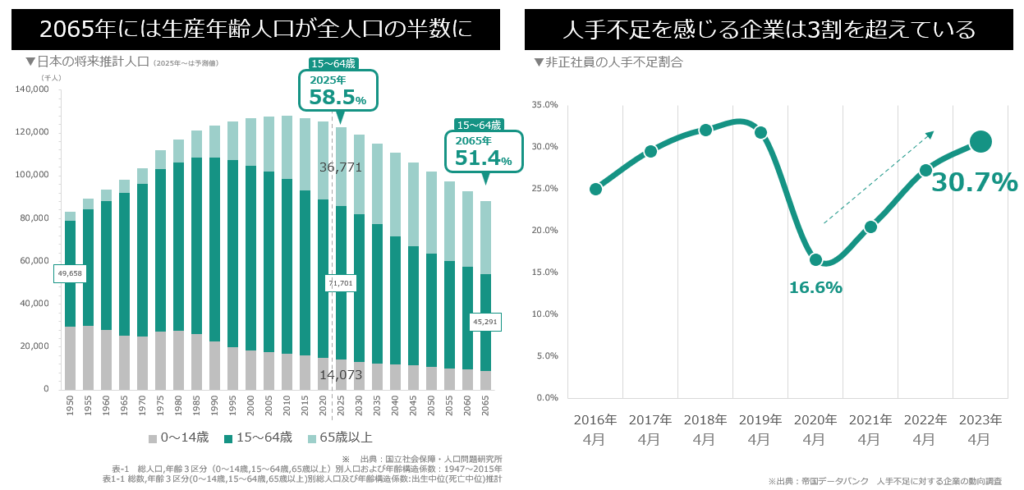

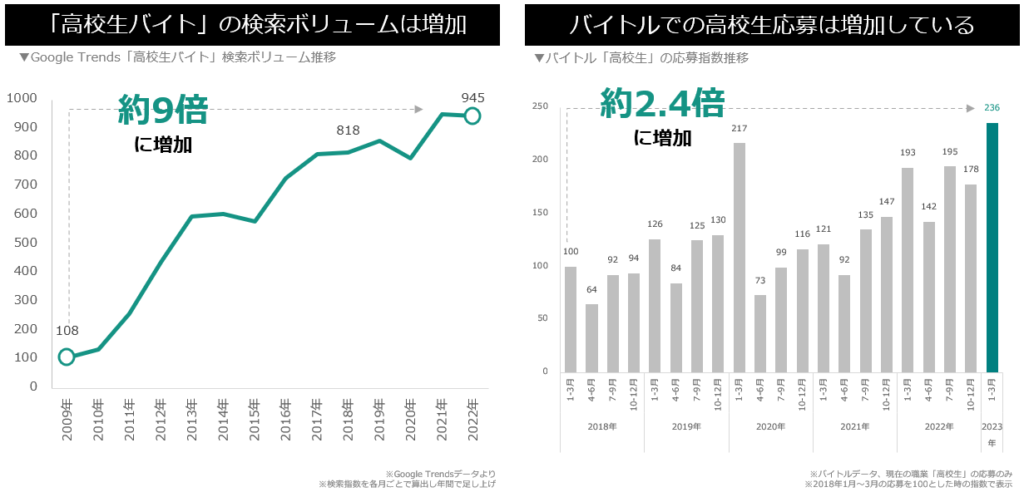

少子高齢化が加速し、15歳~64歳の生産年齢人口は減少の一途をたどっています。非正規雇用において人手不足と感じている企業の割合は3割を超えており、今後更なる人手不足が予想されます。

そのため、特定の繁忙期にどうしても人員を確保したいというときに、高校生のアルバイトは大きな力になってくれるでしょう。

高校生アルバイトの採用メリット②人件費コストの削減につながる

フリーターや主婦の場合、アルバイトの経験者であることが多いです。経験者であれば、その分時給を高く設定するケースもあり、結果的に人件費を圧迫してしまう恐れがあります。

学生アルバイトの場合は未経験での採用が多いため、最初の時給を比較的低めに設定することができます。また若くて吸収も早い学生であれば、その後店を任せられるくらいの人材に成長できることも考えられ、コストパフォーマンスが高いといえるでしょう。

高校生アルバイトの採用デメリット|進学や就職で退職してしまう

高校生のアルバイトを採用するデメリットには、定期試験や学校行事などでシフトに入れなかったり、長期休みの帰省・部活動・サークルなどで欠勤が発生したりすることが挙げられます。 さらに、進学や就職のためにアルバイトを退職するケースが多く、人員の入れ替わりが定期的に発生してしまいます。アルバイトを始めてから熟達して活躍、退職までのサイクルが短く、育成コストの割にすぐに辞めてしまうのがデメリットといえます。

しかしながら人口減、とりわけ若年層が減っている中で、アルバイトとして高校生のうちにかかわりを持つことによる企業の長期的なメリットは大きいでしょう。優良な顧客になってくれたり、進学や卒業の後の就職先として戻ってきてくれたりすることが期待できるからです。

ブラックとみなされる職場の特徴とは

従業員に対して不当な働き方を強要したり、契約どおりに賃金を支払わなかったりする職場は、一般的に「ブラック企業」や「ブラックバイト」と呼ばれています。

特にバイトで大きな戦力となる若者は、労働法や契約に関する知識がなく、社会経験が浅いです。職場から不当な扱いを受けても、それが違法だと気づかなかったり、泣き寝入りしてしまったりする実態のあることが、2015年頃に大きな社会問題となりました。

厚生労働省は、こうしたブラック(不当)な労働の実態を持つ、いわゆる”ブラック企業”を「若者の『使い捨て』が疑われる企業等」と表現しています。

ここからは、どんな職場がブラックとみなされるのかについて解説します。

ブラックな職場の特徴①労働条件が書面や口頭で説明されていない

労働基準法では、採用主は従業員(労働者)に対して、労働条件を書面で明示しなければならないと決められています。

💡 書面で提示しなければならない労働条件(労働基準法第15条)

① 契約はいつまでか(労働契約の期間に関すること)

② 期間の定めがある契約の更新についてのきまり(更新の有無、更新する場合の判断基準など)

③ どこでどんな仕事をするのか(就業の場所、従事する業務)

④ 仕事の時間や休みはどうなっているのか(仕事の始めと終わりの時刻、残業の有無、休憩時間、休日・休暇、交替制勤務のローテーション等)

⑤ 賃金はどのように支払われるのか(賃金の決定、計算と支払方法、締切と支払の時期)

⑥ 辞めるときのきまり(退職に関すること(解雇事由を含む))

※上記以外の労働条件も、できるだけ書面に記載することが求められています。

厚生労働省が2015年頃に実施した学生へのアルバイトに関する調査によれば、労働条件を示した書面を交付されていないという回答が60.0%あり、そのうち働く前に口頭でさえ具体的な説明がなかったという回答が全体の18.0%でした(厚生労働省「高校生へのアルバイトに関する意識等調査結果概要」)。

さらに、労働基準法第15条で明示が求められている労働条件のうち、書面や口頭で説明のあった割合が低い項目は、以下のとおりです。

💡 明示の必要な労働条件のうち、説明されていないと回答された項目

【高校生の回答】

・ アルバイト代の支払日 39.2%

・ アルバイト代の支払方法(振込か現金払いなど) 40.7%

・ アルバイト代の金額(時給・日給・月給など) 41.0%

(参考)厚生労働省「高校生へのアルバイトに関する意識等調査結果概要」

【大学生の回答】

・ 休憩時間 47.6%

・所定時間を超える労働(残業)の有無 37.4%

・ 退職に関する事項 26.6%

・年次有給休暇の日数(有無を含む)17.1%

・ 賃金の締日及び支払日 32.5%

・ 賃金の支払方法(振込か現金払いなど)29.1%

・ 賃金額(アルバイト代の単価)23.0%

(参考)厚生労働省「大学生等に対するアルバイトに関する意識等調査結果について」

職場から説明を受けていないという回答があったのは、報酬や働く時間、辞める場合の手続き、休暇に関することなど、いずれもアルバイトをする若者にとって知らないと不利益をこうむる可能性の高い事項ばかりです。

口で説明するだけでは「言った」「言わない」のトラブルを招きかねません。書面を用意して事前に渡し、内容をしっかり説明して、双方合意のうえで働き始めてもらうようにしましょう。

なお、厚生労働省は、労働条件通知書のサンプルを用意しています。以下から参照いただき、ぜひご活用ください。

厚生労働省「労働条件通知書」

ブラックな職場の特徴②規定外の長時間労働など法令違反に該当する実態がある

先述した厚生労働省の学生向け調査によれば、回答した学生の60.5%が何らかの労働条件に関するトラブルを経験しています。

特に、法令違反に当たるトラブルは以下のような項目で起こっています。

💡 法令違反に当たると考えられる労働条件のトラブル

・ 1日に労働時間が6時間を超えても休憩時間がなかった 4.8%

・ 働いた時間分の全てがアルバイト代として計算されていない 3.8%

・ 準備や片付けの時間に賃金が支払われなかった 3.8%

・ 1日8時間、1週40時間を超える労働について、割増賃金が支払われなかった 3.4%

・ 本来禁止されている深夜労働・休日労働をさせられた 2.2%

厚生労働省「高校生へのアルバイトに関する意識等調査結果概要」より

「準備や片付けの時間に賃金が支払われない」というケースについては、店長や上司などの使用者の指揮命令のもとにある時間として労働時間と認められ、賃金支払いの対象になります。

就業規則で決まっている時間やタイムカードを押した時間と、労働時間と認められる時間は必ずしもイコールにはなりません。タイムカードでカウントされていない時間、かつ、明確に仕事の指示を受けていない場合でも、労働時間とみなされます※1。 また、休憩についても以下のような決まりがあります。店が混んでいるから、繁忙期だからといって、6時間を超えて勤務しているのに休憩をとらせなければ明確な違反行為となります。

💡 休憩時間の決まり(労働基準法第34条)※2

労働時間が

6時間を超え、8時間以下: 休憩45分以上

8時間を超える場合 : 休憩60分以上

なお時間外労働や休日勤務、深夜労働などについても、アルバイトも他の雇用形態と同様に割増賃金の対象になります。

さらに高校生などの18歳未満の従業員に、時間外労働や深夜労働をさせてはいけません。18歳未満の人を採用する場合の法律上の制約については、下記の「 未成年は労働時間に法律上の制約あり」でくわしく解説します。

※1 (参考)厚生労働省「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」

※2(参考)厚生労働省「休憩時間は法律で決まっていますか。」

ブラックな職場の特徴③一方的なシフト変更などのバイトスタッフとのトラブルが起きている

ここからは、労使間で起こりやすい労働条件のトラブルを紹介します。

💡 労使間で実際にあったと学生から回答されたトラブル

・ 採用時に合意した以上のシフトを入れられた 11.2%

・ 採用時に合意した仕事以外の仕事をさせられた 8.8%

・ 一方的に勤務シフトの変更を命じられた 7.0%

・ 一方的にシフトを削られた 5.8%

・ 給与明細書がもらえなかった 5.0%

厚生労働省「高校生へのアルバイトに関する意識等調査結果概要」より

シフト制で働いてもらう際は、シフト変更などでトラブルにならないよう、あらかじめシフトの作成や変更、設定におけるルールを決めておくのが重要です。

💡 シフト制のルールの例

【作成】

・ シフトの作成時に、事前に労働者の意見を聞くこと

・ シフトの通知期限 例:毎月○日

・ シフトの通知方法 例:電子メール等で通知

【変更】

・ 一旦確定したシフトの労働日、労働時間をシフト期間開始前に変更する場合に、使用者や労働者が申出を行う場合の期限や手続

・ シフト期間開始後、確定していた労働日、労働時間をキャンセル、変更する場合の期限や手続

※一旦確定した労働日や労働時間等の変更は、基本的に労働条件の変更に該当し、使用者 と労働者双方の合意が必要である点に留意してください。

【設定】

作成・変更のルールに加えて、労働者の希望に応じて以下の内容についてあらかじめ合意することも考えられます。

・ 一定の期間中に労働日が設定される最大の日数、時間数、時間帯

例:毎週月、水、金曜日から勤務する日をシフトで指定する

・ 一定の期間中の目安となる労働日数、労働時間数

例:1か月○日程度勤務/1週間あたり平均○時間勤務

・ これらに併せて、一定の期間において最低限労働する日数、時間数などを定めることも考えられます。

例:1か月○日以上勤務/少なくとも毎週月曜日はシフトに入る

(参考)厚生労働省「『シフト制』労働者の採用管理を適切に行うための留意事項」

また業務内容について、求人募集などに記載している仕事の概要や、労働条件を明示した書類に記入した業務と違う仕事をするように指示されても、労働者の納得は得られません。

当初から伝えていたのとは異なる業務を任せる場合は、丁寧に説明し、本人の理解を得られるような対応をしましょう。

ブラックな職場の特徴④学生アルバイトの場合、学業に支障を来たしている実態がある

アルバイトとして働く学生に対し、学業との両立に配慮のない業務指示を行われているのが、2015年頃に社会問題としてクローズアップされました。学生にもかかわらず、過大な責任を負わせたり、労働法規に違反するような過重な労働を課していたり、ノルマが達成できないと過酷なペナルティを負わせたり――。

学費を稼ぐためにアルバイトをせざるを得ない学生も一定数おり、過酷なアルバイトの中で学習や課題提出、出席がままならず、結果的には学業の継続をあきらめてしまう実態のあることが明らかになりました。

厚生労働省が実施した調査では、以下のような声が高校生から上がっています。

💡 高校生アルバイトのトラブル事例

・ 試験の準備期間や試験期間に休ませてもらえない

・ 試験の準備期間や試験期間にシフトを入れられた/シフトを変更してもらえなかった

・ シフトを多く入れられて学業がおろそかになった(睡眠不足など)

(参考)厚生労働省「高校生へのアルバイトに関する意識等調査結果概要」

「学生であることと、就労先の仕事を全うすることは関係ないのでは」と考える採用主もいるかもしれません。

しかし、未来のある学生にとって、最初の就業経験となるアルバイトでの経験は特に貴重です。アルバイトでトラブルに巻き込まれてしまうと、その後の職業生活によくない影響を及ぼす可能性もあります。

未来の社会を支える人たちの職業人生のスタートは、アルバイトであることがほとんど。学生を採用する大人は、彼らの職業人生に大きな責任を負っているということを肝に銘じましょう。

ブラックといわれない!高校生採用の際の労働時間と学業両立支援

高校生はほとんどが18歳未満の未成年者です。未成年者が働く場合、特に法律上の保護規定が設けられています。

また、本分である学業との両立に留意した採用が、社会的にも求められています。

ここでは高校生を採用する際に、法律上どんな留意点があるのか、また学業両立に際しどんな配慮が求められるのかを解説します。

未成年は労働時間に法律上の制約あり

高校生をアルバイトとして採用する際に気を付けたいのが、労働時間です。

18歳未満の未成年は以下の点で労働時間が制限されています。

💡 未成年の労働の禁止・制限事項(労働基準法)

• 時間外労働の禁止(第60条第1項)

• 午後10 時から午前5時までの深夜労働の禁止(第61条第1項)

• 休日労働の禁止(第60条第1項)

• 事業場に年齢を証明する書面を備え付ける義務(第57条)

※住民票記載事項証明書などの年齢がわかる公的な書面

学生証や保険証は不可

• 危険有害業務の就業制限※1(第62条)

• 坑内労働の禁止(第63条)

• 帰郷旅費※2(第64条)

※1:危険有害業務の例

・ 重量物の取扱い業務 ・ 運転中の機械等の掃除、検査、修理等の業務 ・ ボイラー、クレーン、2トン以上の大型トラック等の運転又は取扱いの業務 ・ 深さが5メートル以上の地穴又は土砂崩壊のおそれのある場所における業務 ・ 高さが5メートル以上で墜落のおそれのある場所における業務 ・ 足場の組立等の業務 ・ 大型丸のこ盤又は大型帯のこ盤に木材を送給する業務 ・ 感電の危険性が高い業務 ・ 有害物又は危険物を取り扱う業務 ・ 著しくじんあい等を飛散する場所、又は有害物のガス、蒸気若しくは粉じん等を 飛散する場所又は有害放射線にさらされる場所における業務 ・ 著しく高温若しくは低温な場所又は異常気圧の場所における業務 ・ 酒席に侍する業務 ・ 特殊の遊興的接客業(バー、キャバレー、クラブ等)における業務 ・ 坑内における労働 等

※2:帰郷旅費について

満18才に満たない者が解雇の日から14日以内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。ただし、満18才に満たない者がその責めに帰すべき事由に基づいて解雇され、使用者がその事由について行政官庁の認定を受けたときは、この限りでない。

(参考)厚生労働省「高校生を使用する事業主の皆さんへ」厚生労働省「年少者使用の際の留意点」

上記にあるとおり、特に働く時間に制約があります。成年のスタッフのような時間外労働は原則できません。

学業両立として配慮したいシフトや退職

進学を考える高校生は多数おり、試験やその準備のためにシフトに入れない期間があります。学業との両立困難や進学などを理由に、退職を申し出るケースも多いでしょう。

人員配置の都合などから、シフトの変更を拒否したり、退職の申し出を受け付けなかったりするバイト先もあるようです。

とりわけ以下のような点で、高校生に限らず学生を採用する際の配慮が求められています。

💡 学生採用において、学業両立支援の観点からNGとなる行為の例

• 相手の同意のない、一方的なシフトの変更・決定

• 本人の希望に反した、学業に支障を来たすようなシフトの設定

• 退職の希望があったにもかかわらず、人手不足などから継続を強要

上記のような行為は、学生への配慮に欠けるとみなされます。

(参考)厚生労働省「高校生等のアルバイトの労働条件に関する自主点検表」

採用時に合意した以上のシフトを入れるなど、労働条件を変更する場合には事前に労働者の同意を得る必要があります。また、あらかじめ合意したシフトから、一部のシフトを一方的に削るなど、会社側の都合で労働時間の全部あるいは一部を休業させた場合には、会社は平均賃金の6割以上の休業手当を支払わなければなりません(労働基準法第26 条)。

労働者は退職希望をいつでも会社に申し出ることができ、契約期間に定めがある場合はその期間が終わり次第、辞められます。会社側の都合で一方的な契約の延長はできません。

特に高校生は社会経験が浅く、労働法関連のルールを知らないケースが多いです。学業との両立が難しくなり、バイトを調整したいと考えても、バイト先の上司から強く慰留されたり、一方的な対応をとられたりしてしまうと、自力での調整や解決は難しいでしょう。

こうした経験がブラックバイト・ブラック企業ととらえられ、ひいては会社のイメージを毀損してしまう可能性があります。

▶関連記事:高校生にアルバイトで働いてもらえる時間は法律上、何時まで?

未成年との採用契約で留意したいポイント

ここまで解説してきた項目以外にも、未成年である高校生との採用契約を交わすうえで、留意しておきたいポイントがいくつかあります。

ここからは未成年との採用契約で知っておきたいポイントを解説します。

💡 未成年との採用契約で知っておきたいポイント(労働基準法)

・労働契約は本人と締結する必要がある(第58条1項)

・親権者や後見人又は所轄労働基準監督署長が、労働契約が未成年者に不利と認めるときは将来に向かって労働契約を解除することができる(第58条2項)

・賃金は未成年者に直接支払う、未成年者に代って親権者や後見人に支払ってはいけない(第59条)

(参考)厚生労働省「スタートアップ労働条件Q&A」

2022年4月から民法の改正により、成年年齢が18歳になりました。そのため採用契約における未成年も18歳未満の人が該当します。

未成年者が契約を結ぶ際、たとえばケータイの利用契約などは、親権者が代理して契約できます。ところが労働契約の場合は、未成年者本人の同意を得ていたとしても、親権者が代理して契約することはできません。

親が親権を濫用して、未成年者本人の知らないうちに、本人にとって不当な労働契約を締結しないようにと設けられた決まりです。

ただし、親権者や所轄の労働基準監督署長が、未成年者にとって不利だと考える場合は労働契約を解除できる場合があります。

また、未成年者が働いて得た報酬は、本人に直接支払わなければなりません。親をよく知っているし、子どものお金の管理が心配だと言われたから、親にバイト代を渡すといった行為はNGです。

高校生を採用する際に知っておきたいQ&A

これまで解説してきた内容に加えて、高校生を採用するにあたって特におさえておきたいポイントをQ&A形式で紹介します。

Q:高校生のアルバイトの時給も最低賃金以上を支払わなければならないのでしょうか。

A:最低賃金額を下回る時給を設定することはできません。仮に本人と同意した時給額であっても、その契約は無効となり、最低賃金額で契約したことになります。

以下の記事で最低賃金について解説しています。あわせてご覧ください。

2023年度の最低賃金決定!引き上げ額は?いつから?【全国一覧】

Q:高校生のアルバイトが大きなミスをして、職場の備品を破損してしまいました。当日の報酬は支払わなくても問題ないでしょうか。

A:労働者がミスをしたことを理由に減給する場合、あらかじめ就業規則で処分について定めておく必要があります。またその処分が社会通念上相当でなければなりません。アルバイトのミスの程度にもよりますが、減給による処分が適切と認められるかは検討の余地がありそうです。また、労働基準法第91 条では、1回の減給金額は平均賃金の1日分の半額を超えてはいけないと定めているため、報酬を支払わないのは労働基準法違反となります。

Q:春休みの数日だけのアルバイトで高校生を雇います。労災保険の対象になりますか。

A:1日だけの勤務だとしても、労災保険の対象になります。

Q:アルバイトには就業規則をみせなくてもいいでしょうか。

A: アルバイトを含め、常時10 人以上の労働者を使用する場合は、就業規則を作成し、労働者代表の意見書を添えて所轄の労働基準監督署長へ届け出る必要があります(労働基準法第89 条、第90 条)。10人未満の使用の場合でも、トラブル回避のために、就業規則の作成が推奨されています。また、就業規則は採用形態にかかわらず、すべての労働者に周知しなければなりません(労働基準法第106条)。見やすい場所に掲示したり、配布したりするなど、いつでも確認できるような環境を整えましょう。

Q:高校生のアルバイトには有給休暇は与えなくてもいいでしょうか。

A: 年齢や採用形態にかかわらず、一定の条件を満たしているなら有給休暇を付与しなければなりません。

💡 有給休暇の付与条件

・週1日以上または年間48日以上の勤務する者で、

・雇われた日から6か月以上継続勤務し、

・決められた労働日数の8割以上出勤した者

有給休暇についての詳しい解説は以下の記事をご覧ください。

パートの有給休暇取得の条件、付与する日数、賃金の計算方法など解説

Q:雇い入れた高校生のアルバイトを自社都合で解雇したい。

A:高校生かどうか、アルバイトか他の採用形態かにかかわらず、会社が自由に解雇することはできません。

使用者は、就業規則に労働者を解雇できる場合を明記する必要があります。合理的な理由があっても、解雇の際は、少なくとも30日前に解雇の予告を労働者に対して行わなくてはなりません。

以下の記事で解雇について解説しています。あわせてご覧ください。

アルバイトを解雇するには?妥当な理由、方法、流れについて解説

(参考)厚生労働省「高校生等のアルバイトの労働条件に関する自主点検表」

まとめ・高校生の活用は企業競争力を高め、ほかのマイノリティ採用にも役立つ

ほとんどが未成年で、学業が本分の高校生。大学生や主婦、フリーターに比べると、アルバイトとして働いてもらう上で制約があり、配慮も必要です。しかしアルバイトとして働いた経験から、自社のコアなファンになってもらえたり、就職を希望してもらえたりといったメリットが期待できます。

社会構造や採用環境が大きく変化する今、若者には、受け身ではなく主体的に、自らのキャリアを築いて自立していく力がこれまで以上に求められています。

国は、社会的・職業的自立に向けて必要な基盤となる資質・能力を身に付けていくキャリア教育を実施しています。キャリア教育は学校の中で行われる教育プログラムですが、アルバイトというリアルな就労経験も、自立のための大きな礎となるに違いありません。

若いからこそ飲み込みが早く、彼らの世代ならではのアイディアも期待できる高校生。

ぜひ貴社の戦力として、高校生の採用をご検討ください。 高校生の採用・活用にお困りの点があれば、ぜひdipへお気軽にご相談ください。

動画、資料もあわせてご確認いただけますと幸いです。

【監修者の紹介】

アラタケ社会保険労務士事務所

代表 荒武 慎一

同志社大学卒業後、富士ゼロックス株式会社を経て、平成27年アラタケ社会保険労務士事務所を開設。平成30年すばるコンサルティング株式会社取締役エグゼクティブコンサルタントに就任。助成金セミナーを各地で開催し、難解な助成金を分かりやすく解説することで高い評価を得ている。社会保険労務士、中小企業診断士。