シニアを雇用する3つのメリット

60歳以上で未経験者のシニア人材の採用には、主に3つのメリットがあります。雇用する企業にとってどんなメリットがあるのか、解説します。

シニア雇用のメリット❶. 労働力不足の解消

シニア雇用は、年々深刻になる労働力不足を解消する有効な打ち手となります。以下では人手不足感の現状とシニアの労働ポテンシャルについて解説します。

高まる人手不足感

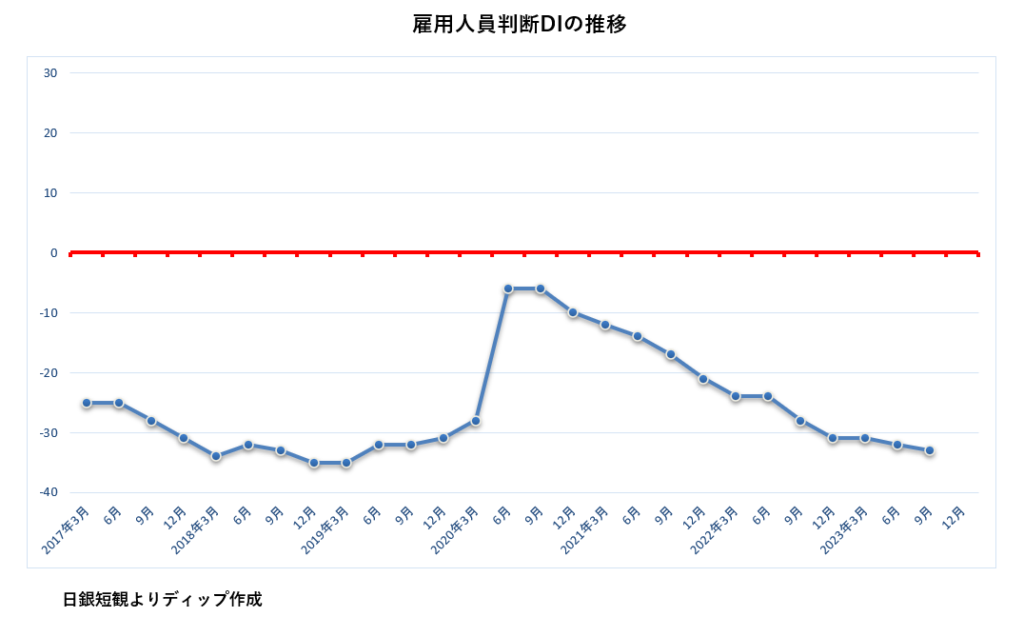

15~64 歳の労働力人口は、2022 年平均で 5975 万人と、前年に比べ6万人の減少となりました。将来にわたって日本の人口減少が続くことが指摘されており、長期的に労働力が不足することは明らかです。 直近でも人手不足感は強まっています。日銀の雇用人員判断 D.I.によれば、2020 年の新型コロナ禍による経済活動の制限から人手不足感が一時的に和らいだものの、経済活動が元に戻りはじめるにつれて人手不足感も戻っています。2023 年 8月調査の雇用人員判断 D.I. はコロナ禍前と同程度の水準にまで低下しました。

💡 雇用人員判断D.I.とは

日本銀行が定期的に発表する「短観」で使われている指標。人員が過剰と答えた企業の割合から不足と答えた企業の割合を引いたもの。ゼロより大きくなるほど人手の過剰感が強く、逆にゼロより小さくなるほど人手不足感が強くなります。

増加するシニアは健康寿命が延び、働く意欲も高い

一方で、高齢者の人口(65歳以上の人口)は増加しています。

2022年9月15日現在の高齢者人口は3627万人で、過去最多となっています。また、総人口に占める高齢者の割合も29.1%と過去最高です(注1)。

2019年時点での日本の健康寿命(注2)は、男性が72.68年、女性が75.38年となっており、2010年と比較して男性は2.26年、女性は1.76年延びています。日本のシニアが健康で、長い年月を元気に活動できる状況であることがわかります。

さらにシニア、特に60歳以上の人々の中には、引退後も働きたいと考えている人が多くいます。総務省の労働力調査によると、2022年の60~64歳の就業率は73.0%、65歳以上が25.2%と、いずれも2000年以降で最高水準を記録しています。

現在収入のある仕事をしている60歳以上の人のうち約4割が「働けるうちはいつまでも」働きたいと回答しており、「70歳くらいまで働きたい」が約2割、「75歳以上の年齢まで働きたい」(注3)との回答と合計すれば、約9割が高齢になっても高い就業意欲を持っている様子がうかがえます。

以上のような国の調査から、勤労意欲は高く、またある程度の長期にわたって働けるのがいまのシニアの特徴だといえます。

シニアの勤労意欲を活かし、彼らが活躍できる環境を提供することは、人材不足に悩む企業にとっても社会にとっても有益だと言えるでしょう。

(注1)総務省統計局「高齢者の人口」

(注2)内閣府「令和4年版 高齢社会白書」

(注3)内閣府「令和4年版 高齢社会白書」より、75歳くらいまで働きたい・80歳くらいまで働きたいと回答した人を合算

シニア雇用のメリット❷. 企業の競争力の向上

シニア雇用で単に労働力不足を補えるだけでなく、シニアの過去に培った経験やスキルが企業の競争力を高めるのに大いに役に立つかもしれません。また、シニアを積極的に雇用すれば、個人の多様性を尊重する企業姿勢が社会から評価されるでしょう。

以下では、どのような点からシニア人材が業績に貢献しうるといえるのか、具体的に解説します。

顧客との良好なコミュニケーションが期待できる

企業の競争力を高めるうえで重要なのが、顧客との良好で円滑なコミュニケーションです。

コミュニケーションを円滑に行うには、伝える力だけでなく、相手からの情報をキャッチする洞察力が重要です。洞察力とは「表面的な部分」を含め、さらにそこから「見えていない部分」まで見抜いていく、物事の本質を見抜く力です。

洞察力が高い人は概して情報のインプット量が多く、自分の持っている情報をつなぎ合わせて物事の本質を見極めています。

その点、シニアはそれまでの人生でさまざまな経験をしています。長い人生の中で、たくさんの人と出会い、物事を見聞きし、失敗もしてきています。圧倒的に情報量が多いため、シニアは若い世代よりもコミュニケーションに長けていることが多いでしょう。

さらに、同じシニア世代に対してどのようなコミュニケーションをとればいいか、シニア人材はよく理解しています。シニア世代の人口が多い今、顧客がシニアであることも多いでしょう。サービス提供や商品開発といったさまざまな場面で、シニアならではの強みが活きるはずです。

思わぬ事態に直面しても、冷静に問題解決を図れる

業務をスムーズに遂行するには、コミュニケーション力だけでなく問題解決能力も欠かせないスキルです。

問題解決するうえで必要なのが、問題を認識し、その原因を探り、解決策を考え、解決策を実行できる力です。

シニアはその豊富な人生経験から、問題の原因を探り当てたり、問題の解決策を考えたりする力が磨かれていることが期待できます。

また、さまざまな事態に遭遇した経験を持つシニアは、思わぬ事態に直面しても冷静に受け止めて、適切な対策を考え、実行に移すことができます。突然のクレームや思わぬミスにパニックになりそうな状況でも、シニア人材は落ち着いて対応してくれるでしょう。

さらに、過去の経験や見聞、人脈から得た知識を使って、業務効率を上げるといった工夫も期待できます。

社会的信用が高まり、従業員から信頼されるようになる

雇用したシニアの力だけでなく、積極雇用をしている企業だという社会認知も競争力向上に寄与します。

シニアを積極的に雇用すれば、個人の多様性を尊重する企業であると社会から認められ、社会に良いインパクトをもたらすという印象を世間に与えられるので、企業やブランドのイメージ向上や信用にもつながります。

生き生きと働く高齢者の姿は、社内にもポジティブな影響を与えます。

シニアがロールモデルとなり、若い世代は自分が歳を重ねても社会に貢献できると考えられるようになります。マイノリティを尊重し、活躍させようとする企業姿勢がシニア従業員の姿からリアルに伝わるため、「自分がマイノリティになったとしても安心して働ける」「個人を尊重してくれる」といった職場への信頼も醸成できるでしょう。

シニア雇用のメリット❸. 国の各種制度が雇用促進に活用できる

シニア雇用の促進に際し、「65歳超雇用推進助成金」という費用補助制度や人事管理の整備などを専門家に相談できる制度といった、国の支援制度が活用できます。

65歳超雇用推進助成金

シニアの雇用促進を図るため、シニアの積極雇用に取り組む企業への支援策として「65歳超雇用推進助成金」という制度があります。

65歳以上への定年引上げなどを行ったり、シニアの雇用管理制度を整備したり、シニアの有期契約労働者を無期雇用に転換したりといった取り組みを行う企業に対して、そのための経費などに対し一定の割合で支援が受けられるというものです。

名称こそ65歳超とついていますが、支援内容によっては65歳未満の労働者に向けた企業の取り組みでも活用できる内容です。

詳しくは以下のリンク先の厚生労働省のリーフレットをご覧ください。

厚生労働省「令和5年度65歳超雇用推進助成金のご案内(リーフレット)」

70歳雇用推進プランナー・高年齢者雇用アドバイザーによる相談・援助

2020年3月に改正高年齢者雇用安定法が公布され、2021年4月から施行されました。

この改正高年齢者雇用安定法により、従来定められていた65歳までの高年齢者雇用確保義務に加えて、70歳までの高年齢者就業確保措置を実施するのが努力義務となっています。

15~64 歳の労働力人口は、2022 年平均で 5975 万人と、前年に比べ6万人の減少となりました。将来にわたって日本の人口減少が続くことが指摘されており、長期的に労働力が不足することは明らかです。 直近でも人手不足感は強まっています。日銀の雇用人員判断 D.I.によれば、2020 年の新型コロナ禍による経済活動の制限から人手不足感が一時的に和らいだものの、経済活動が元に戻りはじめるにつれて人手不足感も戻っています。2023 年 8月調査の雇用人員判断 D.I. はコロナ禍前と同程度の水準にまで低下しました。

💡 70歳までの高年齢者就業確保措置を実施する努力義務の5つの選択肢

※以下の5つの選択肢のいずれかの実施が努力義務となっています。

- 70歳までの定年引上げ

- 70歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度)の導入

- 定年制の廃止

- 70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入

- 70歳まで継続的に以下の事業に従事できる制度の導入

- a.事業主が自ら実施する社会貢献事業

- b.事業主が委託、出資(資金提供)等する団体が行う社会貢献事業

上記に取り組むには、人事管理制度を見直したり、職場改善をはかったりする必要があります。

企業が独力で整備するのは大変なので、高齢者雇用問題に精通した経営労務コンサルタント、中小企業診断士、社会保険労務士といった専門家が、70歳雇用推進プランナーや高年齢者雇用アドバイザーとして全国に配置されています。

こうした専門家に無料で相談でき、企画立案も費用の助成を受けて作成してもらえます。

詳しくは以下のリンク先の独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)の解説ページをご覧ください。

独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)「70歳雇用推進プランナー等による相談・援助」

参考)厚生労働省「高年齢者雇用安定法の改正~70歳までの就業機会確保~」

シニアを雇用する際の3つのリスク

ここからは、シニアの雇用にあたって企業が懸念するリスクと、そのリスクを軽減する方法について解説します。

体力・体調のリスク

シニアの採用を考えるときに真っ先に上がるのが、体力・体調面の懸念でしょう。

年齢を重ねると、どうしても体力は衰えてしまうものです。一方で、業務性質上、一定の体力を求める仕事もありますから、シニアが業務遂行に耐えられるかどうかを雇用側が懸念するのも無理はありません。

国は、2020年3月に「高年齢労働者の安全と健康確保のためのガイドライン(エイジフレンドリーガイドライン)」を策定しました。働くシニア本人はもちろん、シニアを雇用する事業主もガイドラインにしたがってリスクの軽減を検討するとよいでしょう。シニアだけでなく、若年の従業員にとってもメリットの大きい対策です。

15~64 歳の労働力人口は、2022 年平均で 5975 万人と、前年に比べ6万人の減少となりました。将来にわたって日本の人口減少が続くことが指摘されており、長期的に労働力が不足することは明らかです。 直近でも人手不足感は強まっています。日銀の雇用人員判断 D.I.によれば、2020 年の新型コロナ禍による経済活動の制限から人手不足感が一時的に和らいだものの、経済活動が元に戻りはじめるにつれて人手不足感も戻っています。2023 年 8月調査の雇用人員判断 D.I. はコロナ禍前と同程度の水準にまで低下しました。

💡 体力・体調リスクの軽減策の例(エイジフレンドリーガイドラインより抜粋)

・安全衛生管理体制の確立 経営トップ自らが安全衛生方針を表明し、担当する組織や担当者を指定する 高年齢労働者の身体機能の低下等による労働災害についてリスクアセスメントを実施

※リスクアセスメントとは

事業場にある危険性や有害性の特定、リスクの見積り、優先度の設定、リスク低減措置の決定の一連の手順のこと。詳しい方法は厚生労働省「職場のあんぜんサイト」をご覧ください。

・シニア従業員の健康や体力の状況の把握 健康診断や体力チェックで本人と会社双方が状態を把握しておく 個々のシニア従業員の健康や体力の状況に応じて、適切な業務を担当させる 健康増進や体力維持の向上をはかる取り組みを行う

参考)厚生労働省「高年齢労働者の安全と健康確保のためのガイドライン 概要」

デジタル機器操作や業務理解に難があるというリスク

デジタル機器の操作を習得できるかという点も、シニアを採用する際に懸念となるかもしれません。

業務効率や顧客の利便性向上から、デジタル機器を操作する場面が増えており、使いこなせるかどうかは仕事をまかせるうえで重要なポイントです。

あわせてシニア世代では避けられない記憶力や柔軟性の低下などから、業務の理解・習得に時間がかかりすぎないかどうかも懸念材料となるでしょう。

💡 デジタル機器操作・業務理解に難あるリスクの軽減策の例

- 業務上必要なデジタル機器操作の研修メニューを用意する

- 現場スタッフに依存しない業務の研修体制をつくる

- シニアスタッフにメンターを割り当て、サポートを行う

最近では70代のスマホ所持率が8割近くとなっており、デジタル機器の活用が進んでいます。「シニアだからスマホも使えない」という状況ではなくなっているといえるでしょう。

また、シニアにやさしい研修の整備は、どんな年代にとってもわかりやすく、歓迎されるはずです。業務の理解・習得に時間がかかる場合でも、チーム全体が個性として認識し、メンターを割り当てる、いつでも業務知識を確認できる状態をつくるなどして一定のサポートを受けられるとスムーズに進むでしょう。

出典: NTTドコモ モバイル社会研究所ホームページ「70代のスマホ所有率は地域差が見られ、最も高いのは近畿82%」

チーム運営の障害となりうるリスク

年功序列が薄れているとはいえ、年長者に遠慮する文化的背景のある日本では、新人としてのシニアをどう扱ってよいか悩む場面もありそうです。シニアを迎えることで、現場が円滑に運営できないのではないかと懸念を抱くマネジメント層もいるかもしれません。

孫世代と同僚もしくは部下として働くケースもあるなかで、共通の話題を持ちにくく、他のスタッフとなじめるのか、チーム運営上問題にならないかを懸念することもあるでしょう。

💡 チーム運営の障害となりうるリスクの軽減策の例

- シニアに対して、採用時や研修時に期待する役割と責任範囲を明確に伝える

- 「過去にできていた」といったシニアの思い込みに対して丁寧にヒアリングを行い、意識変革を促す

- シニアを受け入れる現場スタッフに対して、シニアの個性や期待する役割をあらかじめ明確に伝えておく

参考)厚生労働省「70歳雇用推進マニュアル」

年齢や経験を重ねてきているからこそ、自分の役割を超えて指導的立場としてふるまうシニアが出てくることもあるでしょう。年齢が離れていることから、シニアの同僚に対して心理的な距離を感じてしまう既存スタッフもいるかもしれません。

シニアを含むすべての従業員に対して、シニアにどんな役割を期待しているのかを明確にしておくことが、シニアに活躍してもらう上で重要なポイントとなります。

シニア(高齢者)雇用は事前準備が成功のカギ

シニアの採用が企業の競争力向上に大いに期待できる一方で、シニア雇用特有の懸念点もあることがみえてきました。ここからは、シニアが活躍し、他の世代のスタッフとも良好な関係を築けている職場になるために、企業側ではどんな準備が必要なのかを解説します。

シニアの多様性を知る

シニア人材は個々の体力やスキル、キャリアが多様であり、そのニーズもさまざまです。「シニアは体力がない」「シニアだからITは苦手だろう」などと固定観念をそのままあてはめてしまうのは避けましょう。

シニア世代全般でいえる特徴がそのまま個人にも適用できるわけではありません。個人の多様性を理解し、その人の能力が最大限に活かせる役割を割り当てることで、シニアが持つポテンシャルを引き出せるようになります。

💡 準備のポイント

・高齢者の身体特性は一律ではないことを知りましょう

全く変化のないシニアもいる一方で、体力、視力、聴力の低下から重いものを持てない方、細かい文字が読めない方、小さな音を聴き取るのが困難になる方もいます。 長時間の集中が保てなくなり、とっさの判断力が低下する方もいます。

・高齢者の思いを知っておきましょう(職場の思いも知っておきましょう)

通院や家族の介護、趣味など仕事以外の時間を増やそうと短時間の働き方をしたいといった働き方のニーズや働く動機を知っておくことも重要です。一方で、配置する職場のニーズとすりあわせてから、実際の採用や配置を決めることも重要です。

なお、ミドルだった従業員が60代を迎えた場合も、健康状態などからそれまでと同じ業務・役割を果たすのが難しくなる方もいれば、現役時代と同じ職責が果たせる方もいます。一定の年齢を迎えたら一律に処遇するのではなく、個々の状態や希望に応じた処遇や業務を検討しましょう。

やりがいのある役割や仕事を提供する

シニアは経験豊富であり、過去の経験から得られたスキルや強み、個性が成熟している状態です。自身の持つスキルや強みが活かせる仕事に大きなやりがいや喜びを感じます。個性に焦点を当てることなく、機械的に役割を割り振ってしまうのはもったいないといえるでしょう。

💡 準備のポイント

・過去の経験やスキルが生かせるような配置ができるよう、配置の選択肢を用意しておきましょう

・経験やスキルが特に生かせるシニアの場合、それに応じた肩書を付与するとポジティブに働くこともあります

社員が60代以上を迎えた場合も、以前と同じように第一線で活躍いただくのか、ミドルや中堅・若手のサポートにまわってもらうのかなど、あらかじめ活用方針を決めておくとよいでしょう。

負担のかからない安全な職場環境をつくる

健康寿命が延びているとはいえ、シニア人材に活躍してもらうためには、安全で健康に配慮した職場環境が必要です。

💡 準備のポイント

・業界や職種に合った安全対策を導入しましょう

厚生労働省のサイト「安全衛生関係リーフレット等一覧」では、業界の特性に合わせた対策資料を閲覧できます。 厚生労働省の特設サイト「職場のあんぜんサイト」では各種教材や動画が外国語対応も含め利用可能です。

多様な働き方を用意する

シニアの中には、健康状態や家庭の事情から、フルタイムでの勤務が難しい方もいます。そのため、多様な働き方を提供することで、多くのシニア人材を採用できるでしょう。また、働き方の選択肢をシニアに活用してもらうと、たとえば深夜や早朝のシフトに入ってもらえるようになり、子育て中の現役世代の負担が軽くなるというメリットもあります。

💡 準備のポイント

・勤務形態メニューを充実させましょう

午前中や午後だけの勤務、週前半・後半の勤務、早朝や夜間の勤務といった多様なメニューを検討してみるとシニアが活躍しやすくなります。

シニアが受け入れられる職場をつくる

若年のスタッフが多い職場などでは、シニア人材とどのようなコミュニケーションをとればいいのか、どの程度業務をまかせていいのかなど、戸惑うこともあるでしょう。

💡 準備のポイント

・シニア人材に期待する役割や背景をあらかじめ既存スタッフにつたえておきましょう

・自然発生的な人間関係構築を待つのではなく、会社や管理職がシニアと若手をつなぐきっかけをつくりましょう

シニア人材をなぜ採用するのか、会社はどんなことをシニアスタッフに期待しているのかを、説明しておきましょう。

高齢者と若手では価値観が違うこともあり、心理的距離が遠くなりがちですが、会社や管理職がきっかけや仕掛けを作って距離を縮め、相互理解が進むようにすると良いでしょう。高齢者と一緒に仕事をした経験のある若手や中堅は高齢者に対する評価が高くなっています。

たとえば、お互いの強みを教えあい、業務に活かすような機会をつくると、相互理解が進み、お互いの評価が高くなるという報告もあります。

シニアを雇用する際に知っておきたいQ&A

これまで解説してきた内容に加えて、シニアを雇用するにあたって特におさえておきたいポイントをQ&A形式で紹介します。

Q:改正高年齢者雇用安定法とは詳しくはどんな内容ですか。

A:従来の65歳までの雇用確保義務に加え、70歳までの就労確保措置が努力義務として追加されています。厚生労働省のサイトに特集ページが用意されていますので、詳しくはそちらをご覧ください。

▶特集ページ(高年齢者雇用安定法の改正~70歳までの就業機会確保~)

Q:自社の人事管理が高齢者向けに適合できているか確認する方法はありますか。

A:独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が作成している雇用力評価ツールを利用すると、65歳以上の人材活用ができている企業の上位10%との差分がみえて、自社の人事管理の課題を把握することができます。

▶雇用力評価ツール

そのほかにもさまざまな診断ツールが用意されています。

▶高齢者雇用に活用できる「ツール」集(企業用)

Q:応募資格を「年齢不問」とした上で、「60 歳以上の方歓迎」と併記しても問題ないでしょうか。

A:問題ありません。

Q:加齢に伴う体力、視力等の低下から労災事故の危険が増大する業務があります。こうした仕事の募集では、年齢制限をしてもよいのでしょうか。

A: 加齢による体力の低下については、個人差が大きく、年齢で制限を設けるのは適切ではなく、許容されません。求人情報で業務の具体的内容と必要な身体能力を明示しましょう。

Q:通常は年齢を限定した募集をしてはいけないのに、60歳以上の高齢者に限って募集・採用する場合は例外として認められるのはなぜですか。

A: 60歳の定年を迎えて継続雇用されずに離職する方がいること、高齢者の再就職は他の年齢層に比べて比較的困難なことがあることから、60 歳以上の人に限って募集・採用する場合には年齢制限を許容し、高齢者の雇用を促進することとしています。ただし年齢の上限を定めることはできません。

Q:65歳に達する労働者がいない場合でも、高年齢者就業確保措置を講じる必要がありますか。

A:全ての企業に対して一律に適用される努力義務のため、高年齢者就業確保措置を講じるよう努めなければなりません。なお、講じなかった場合は行政指導を受ける可能性があります。

まとめ・シニアの活用は企業競争力を高め、ほかのマイノリティ雇用にも役立つ

シニア人材の活用は若年者が減り続ける日本にとって、国を挙げて取り組まれているテーマです。最後に、国の施策にそって、あらためて企業が取り組むべきこと・活用したいことを以下にまとめます。

対応必要性は★が多いほど高くなっています。活用できる制度・助成金なども一覧にまとめましたので、シニア雇用を推進する際の参考にご活用ください。

| シニア活用の取り組み | 対応必要性 | 概要 | 関係する法令やガイドライン | 活用できる制度 | 資料 |

|---|---|---|---|---|---|

| 65歳までの高年齢者雇用確保義務 | ★★★★ (義務) | ・65歳までの定年引き上げ ・定年制の廃止 ・65歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度等)を導入 | 高年齢者雇用安定法9条 | ・65歳超雇用推進助成金 ・70歳雇用推進プランナー ・高年齢者雇用アドバイザーによる相談、援助の活用 | ・厚生労働省リーフレット ・高年齢者雇用安定法改正の概要 |

| 70歳までの高年齢者就業確保措置 | ★★★ (努力義務) | 定年を65歳以上70歳未満に定めている事業主や 65歳までの継続雇用制度(70歳以上まで引き続き雇用する制度を除く。)を導入している事業主が対象。 以下のいずれかの措置を講ずることが努力義務となっています。 ・70歳までの定年引き上げ ・定年制の廃止 ・70歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度)の導入 ・70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入 ・70歳まで継続的に以下の事業に従事できる制度の導入 a.事業主が自ら実施する社会貢献事業 b.事業主が委託、出資(資金提供)等する団体が行う社会貢献事業 | 高年齢者雇用安定法10条の2第1項 | ・65歳超雇用推進助成金 ・70歳雇用推進プランナー ・高年齢者雇用アドバイザーによる相談、援助の活用 | ・厚生労働省リーフレット ・高年齢者雇用安定法改正の概要 |

| シニアの安全・健康を確保できる職場づくり | ★★ | ・安全衛生管理体制の確立 ・職場環境の改善 ・高年齢労働者の健康や体力の状況の把握 ・高年齢労働者の健康や体力の状況に応じた対応 ・安全衛生教育 | 高年齢労働者の安全と健康確保のためのガイドライン(エイジフレンドリーガイドライン) | ・65歳超雇用推進助成金 ・エイジフレンドリー補助金 | ・エイジフレンドリーガイドライン ・エイジアクション100 ・高年齢労働者に配慮した職場改善マニュアル |

| シニアの職業能力を評価する仕組みや賃金・人事制度の整備 | ★★ | ・職種別の職能要件表の用意 ・スキル評価基準表の用意 ・上記のような職能評価に基づく賃金制度・評価制度の整備 | ・65歳超雇用推進助成金 ・70歳雇用推進プランナー ・高年齢者雇用アドバイザーによる相談、援助の活用 ・人材開発支援助成金 | ・職業能力評価基準導入マニュアル ・生産性向上人材育成支援センター | |

| 働き方の多様な選択肢の整備 | ★★ | ・短時間勤務 ・隔日勤務 ・在宅勤務 などの導入・整備 | ・65歳超雇用推進助成金 ・70歳雇用推進プランナー ・高年齢者雇用アドバイザーによる相談、援助の活用 ・働き方改革推進支援助成金 ・業務改善助成金 | 働き方改革特設サイト 働き方改革お役立ち資料集 | |

| シニア向けの研修の整備 | ★★ | ・シニア向けに業務遂行の知識をつけるための研修の導入 など | ・65歳超雇用推進助成金 ・70歳雇用推進プランナー ・高年齢者雇用アドバイザーによる相談、援助の活用 ・人材開発支援助成金 | ・職業能力評価基準導入マニュアル ・生産性向上人材育成支援センター | |

| シニアを受け入れる現場体制の整備 | ★ | ・シニア採用の理由の共有 ・シニアへ期待する役割の共有 ・シニアにつけるメンターの選定 など | 高年齢労働者に配慮した職場改善マニュアル |

まだまだ元気で人口も多く、就労意欲が高いシニア。歳をとれば誰もがなるマイノリティであるシニアは、最も身近であり、現役世代にとっても自分ごととして取り組みやすいでしょう。

シニアの積極雇用は、社内の各種制度や職場環境を整えるのにも役立ちます。従業員からの職場への信頼が高まり、若年スタッフの定着率が高められる効果も期待できます。

シニアの中核である団塊の世代(1947年~1949年生まれ)は2023年に74歳~76歳を迎え、アクティブシニアの数は今後大きく減っていきます。シニア人材の獲得において、数年後には競争の激化が予見されます。

貴社の競争力を将来にわたって維持するためにも、シニア雇用を積極的に検討されてみてはいかがでしょうか。

シニアの採用・活用にお困りの点があれば、ぜひdipへお気軽にご相談ください。

動画、資料もあわせてご確認いただけますと幸いです。

【監修者の紹介】

アラタケ社会保険労務士事務所

代表 荒武 慎一

同志社大学卒業後、富士ゼロックス株式会社を経て、平成27年アラタケ社会保険労務士事務所を開設。平成30年すばるコンサルティング株式会社取締役エグゼクティブコンサルタントに就任。助成金セミナーを各地で開催し、難解な助成金を分かりやすく解説することで高い評価を得ている。社会保険労務士、中小企業診断士。