障がい者雇用とは

本章では、障がい者雇用の内容をお伝えするのに、そもそもどのような制度なのかに加え、背景や目的、義務の詳細、そして具体的な手順について取り上げます。ただ漠然と捉えることのないよう、まずはこれらの基本的な知識から理解を深めていきましょう。

障がい者雇用の制度について

「障がい者雇用」とは、身体障害や知的障害などをもつ人の状況に配慮した雇用を促進する制度です。「障害者の雇用の促進等に関する法律」(障害者雇用促進法)によって雇用率や納付金などさまざまなルールが定められています。

障がい者雇用の対象者

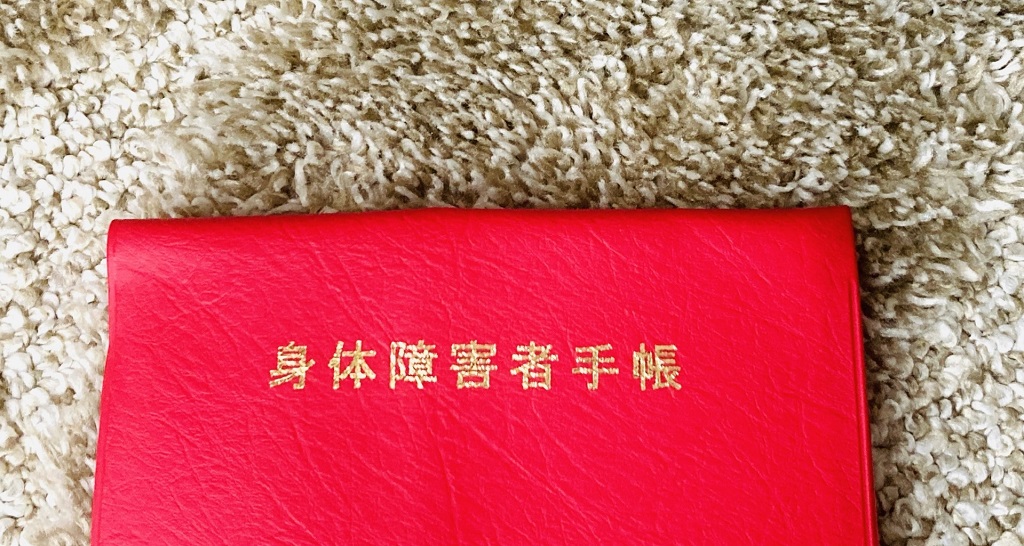

障がい者雇用において対象となるのは「身体障害者手帳」「療育手帳」「精神障害者保健福祉手帳」の所有者です。

一般雇用との大きな違い

障がい者雇用と一般雇用、両者は採用試験を受けてもらう過程こそ同じとはいえ、選考段階で確認しておくことや入社後の扱いは異なります。前者において企業は、障がい者ゆえの特性をヒアリングしたうえで配慮し、通院や休憩など融通を利かすことが必要です。そのほか職場環境の改善やコミュニケーションしやすい場の構築、業務支援……等々、あらゆる側面で適切な管理に応じた調整が求められます。一方、後者は、ビジネスの成長や目標達成を目指すために、企業が必要とするスキルあるいは経験を持つ人材を採用していることがほとんどです。障がい者雇用制度が社会的責任に基づいている点を踏まえれば、そもそも雇用の目的からして異なることがわかります(目的については、次項でくわしく取り上げています)。

障がい者雇用の背景、目的

障がい者雇用の背景には、障がいを持つ人々が長年にわたり直面してきた雇用の困難があります。障がい者は、健常者と比較して雇用の機会が少なく、また、採用されるに至っても低賃金や不安定な雇用状況に置かれるといった問題がどうしてもついて回っていました。それによって障がい者は社会から孤立するようになり、結果的に貧困に陥るケースが多く出てきたわけです。

このような状況を改善すべく、障がい者雇用の制度は生まれています。よりくわしくお伝えすると、障がい者を含む全員が希望やスキルに応じた仕事において活躍できる社会の構築が目的です。皆一様に社会を担う一員という前提のもと、共生社会を実現しようとする理念が、制度発足の背景にはあります。

実際に厚生労働省は、民間企業や国、地方公共団体、都道府県教育委員会などに対して雇用義務の設定や各種助成支援を実行。この障がい者雇用を推進しています。

障がい者雇用における義務

厚生労働省は、43.5人以上の従業員を雇用している民間企業に対して、1人以上の障がい者の常用雇用義務を課しています。公的機関や事業主も同様です。障がい者を対象にした採用枠「障害者雇用枠」を設けています。

他方、従業員が100人超える企業で障がい者の常用雇用義務を達成していない場合、不足1人あたり月額5万円の「障害者雇用納付金」を支払わなければなりません。

また、2016年4月の障害者雇用促進法の改正で、障がい者への差別禁止や合理的配慮の提供が義務づけられています。具体的には、人材募集において(障がい者であろうがなかろうが)均等な機会を提供することや、採用後の賃金・教育訓練・福利厚生といった待遇に関する不当な差別的取り扱いをしてはならないという規定です。そして合理的配慮とは、施設の整備や援助者の配置などの措置を指します。 上記に対して障がい者から苦情の申し出があった際は、自主的に解決を図らなければなりません。なお、こじれる場合は、行政が必要な助言や指導もしくは勧告できるように調停制度も設けられています。

障がい者雇用の手順

障がい者雇用は、計画的な準備が必要です。ただ漠然と雇用してしまっては、実際に就労する現場の従業員が対応できないことや、そもそも障がい者が働けないといった事態に見舞われる恐れがあります。トラブル回避のためにも、以下の手順を参考にしてください。

STEP1:雇用プランの作成

障害者雇用促進法に基づき、雇用プランを作成します。その一環としてまずは、自社で必要な雇用数の算出が必要です。また、採用する方にお願いする仕事内容も整理しておきましょう。障がいのタイプによっては、苦手な(そもそも不可能な)分野、領域があるはずです。こうした部分をあらかじめ潰しておきながら、受け入れ部署や採用時期まで一気に決められると望ましいでしょう。

STEP2:支援機関への相談

障がい者を採用するためのルートには、直接募集や求人媒体、ハローワーク、採用エージェント、障がい者採用サービス、特別支援学校の紹介……等々、さまざまなパターンが存在します。そのなかで、(ハローワークもそうですが)前もって地域障害者職業センターなどの支援機関に相談してみるのも一つの手でしょう(そのほか法律については、専門家や関連機関に相談できるとよいでしょう)。

STEP3:障がい者に対する理解促進

障がい者に対してイメージばかりが先行し、正しく理解できないでいると、実際に一緒に働く際、戸惑いや混乱が生じる可能性があります。ゆえに、事前に研修を実施するなど社内で障がいに関する知識を蓄え、理解を深めておくことが必要です。これは、決して現場だけでなく社内全体で取り組まなければなりません。いざ新たな仲間として迎え入れたときに適切な配慮ができるよう、皆でしっかりと意思統一を図っていきましょう。

STEP4:募集・採用活動

上記の準備が整い次第、募集をかけ、採用活動を行います。障がい者雇用は、選考段階で通常とは別にチェックする項目が出てくるので注意が必要です。障がいの詳細、服薬や通院状況、配慮してほしいこと……等々、採用後に認識の齟齬が起きないよう細かくすり合わせておきましょう。

STEP5:雇用(以後、雇用継続・定着に向けたサポートが必須!)

プランで掲げた必要な人数を雇用できれば、一旦、採用活動は終了です。が、実際はその後のケアも欠かせません。もちろん、ミスマッチ防止を図るべく慎重に採用を進めていた場合でも同様です。やはり、働きやすい環境であるかどうかを定期的に見直さなければ、雇用継続に暗雲が立ち込めるものと思われます。障がい者雇用で入社した方を定着させるためにも、雇用後のサポートまで怠らず、しっかりとフォローしていきましょう。

求人掲載・採用業務のサポートについて知りたいことは、ぜひ気軽にお問い合わせください。

また、貴社に合わせたデータが必要な場合や、賃金設定のご相談なども無料で承っております!

障がい者を雇用するメリットと雇用しないデメリット

以下、障がい者を雇用するメリット、さらには雇用しないことで生じるデメリットについて紹介します。企業が障がい者雇用を行うべき理由は、先述した背景・目的も踏まえてこれらに詰まっているといっても過言ではないでしょう。取り組みざるを得ないと感じるには申し分ないポイントだと考えます。

障がい者を雇用するメリット

障がい者雇用は、企業にとって法的義務だけでなく、多くのメリットを伴います。具体的には、社会的責任の遂行によるブランドイメージの向上、多様性のある職場環境の構築がもたらす人材不足対策、業務フローの見直しによる業務効率化、そして税制優遇や助成金の受給といった金銭的なサポートなどです。

社会的責任の遂行によるブランドイメージの向上

障がい者雇用は、背景・目的そのままに社会的責任を果たすことにつながります。法定雇用率をクリアしていることが明確になれば、取引先や株主といった外部からの信頼を高められるなど、ブランドイメージの向上にも寄与するはずです。

多様性のある職場環境の構築がもたらす人材不足対策

障がい者雇用は、繰り返しますが、いわば共生社会の実現です。さまざまな条件や制約をクリアし、一人ひとりの特性(スキルや展望)に適合した仕事が割り当てられれば、皆が活躍できる組織ひいては社会をつくることができます。こうした多様性のある職場環境の構築がうまく軌道に乗れば、人材不足という企業にとって悩ましい(昨今長らく続く)課題の解決にも役立つことでしょう。

業務フローの見直しによる業務効率化

障がい者が働きやすい環境を整えるためには、個別に調整が必要です。その際、業務フローの再設計をよぎなくされるかもしれません。が、これまでのやり方が属人的になっていないかなど見直すよいきっかけです。障がい者のみならず、従業員全員にとってわかりやすく無駄のない業務フローに改善できれば、結果的に業務効率化へとつながる期待が持てます。

税制優遇や助成金の受給

くわしくは「障がい者雇用に関する助成金支援の章」でも後述しますが、障がい者雇用によって、企業は行政などから金銭のサポートを受けられます。労働力不足に悩む企業にとっては、各種助成・支援を受けられる点は、やはり大きなメリットだといえます。

障がい者を雇用しないデメリット

障がい者を雇用しない場合、(雇用する場合と)打って変わって、いくつかデメリットが考えられます。たとえば、法定雇用率の未達成による納付金の発生、行政指導による対応コストの増大やブランドイメージの毀損などです。仮に、行政指導が行われても改善が見られなければ、社名公表措置がとられます。そうなると悪影響を及ぼすことは明らかです。

法定雇用率の未達成による納付金の発生

障がい者雇用の義務について説明する際にも触れましたが、従業員が100人超える企業で法定雇用率を達成していなければ、1人あたり月5万円の「障害者雇用納付金」を支払う必要があります。これは、企業間の経済的負担の調整を図るための制度です。

行政指導による対応コストの増大

法定雇用率が極端に低い企業に対しては、計画書の作成が命じられることや、行政指導が入る可能性があります。つまり、通常外の業務対応が発生するわけです。結果、コストが増えることになります。

ブランドイメージの毀損

行政指導が入ってもなお改善が見られない場合は、社名公表措置がとられます。取引先はじめ外部から不信感を抱かれるなど、ブランドイメージの毀損につながりかねません。

求人掲載・採用業務のサポートについて知りたいことは、ぜひ気軽にお問い合わせください。

また、貴社に合わせたデータが必要な場合や、賃金設定のご相談なども無料で承っております!

2023年度以降に変更される障害者雇用促進法の内容

2023年3月に障害者雇用促進法の改正が決定。これにより以降、いくつか変更点が出てきます。その背景や目的、そして影響も含めてしっかりおさえておきましょう。

法改正の背景と目的

2023年度以降の障害者雇用促進法の改正は、障がい者の雇用をより一層推進するためのものです。繰り返しますが、その背景には、障がい者の社会参加を通じた自立の促進、それによって多様な人材が活躍できる社会の実現という目的があります。理想とするその世界が向こう何年でできあがるかは未知の部分も大きいとはいえ、少なからず重要なトピックでありステップになることは確かです。

主な変更点とその影響

法改正の大きな特徴としては「法定雇用率の引き上げ」が挙げられます。2023年度から障害者の法定雇用率は、2.3%から2.7%に引き上げられることが決定。これにより、企業はより多くの障害者を雇用することが求められます。ただし、企業が障害者を雇うための環境を整える準備期間を考慮し、2023年度の雇用率は2.3%のまま据え置かれ、その後2024年度から段階的に上がっていく予定です。

| 年度 | 法定雇用率 |

|---|---|

| 2023年度 | 2.3% |

| 2024年度 | 2.5% |

| 2026年度 | 2.7% |

また、短時間労働者の算定方法も見直されることになりました。具体的には、週の所定労働時間が10時間以上20時間未満の労働者について、1人を「0.5人」として雇用率に割り出しても構わないというものです。障がい者のなかには長時間勤務が難しい方が一定数います。ゆえに、この状況を踏まえての改正です。

上記の変更点により障がい者が働きやすくなり、先述したメリットや社会貢献できる機会創出の増加が期待されます。

参考ページ:令和5年度からの障害者雇用率の設定等について

求人掲載・採用業務のサポートについて知りたいことは、ぜひ気軽にお問い合わせください。

また、貴社に合わせたデータが必要な場合や、賃金設定のご相談なども無料で承っております!

障がい者雇用に関する助成金支援

障がい者を雇用するにあたってはやはり、施設面の整備や人事管理などコストが嵩むこが考えられます。そこをケアしてくれるのが、助成金制度です。障がい者の雇用の促進と継続を図るべく、企業や事業主に対して予算の範囲内で支給されます。ゆえに、どうしたってこれらの支援を積極的に活用していきたいところです。以下、申請方法含めてこの制度について紹介します。

助成金の種類とその内容

まずは、助成金の種類と内容をいくつか列挙します。申請する前にそれぞれの特徴をしっかり把握することが大事です。

特定求職者雇用開発助成金

特定求職者雇用開発助成金とは、高齢者や障がい者など就職難易度が高いとされる方々を、継続的に雇用した企業に支払われるもの(制度)です。主に「特定就職困難者コース」と「発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース」の2つのコースに分かれます。

特定就職困難者コースとは

重度の身体・知的障がい者や精神障がい者といった方々を、ハローワークまたは民間の職業紹介事業者などの紹介により継続して雇用する企業や事業主に対して助成金が支給されるコースです。その額は障がい者の状況や企業規模によって異なります(対象期間1年~3年で30万円~240万円が支払われます)。

発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コースとは

文字どおり、発達障がい者または難治性疾患患者をハローワークなどの紹介によって継続的に雇用した場合に適用されるコースです。対象期間や企業規模に応じて、1~2年間で30万~120万円の助成金が支給されます。

トライアル雇用助成金

経験やスキル、知識の不足などから安定的な就職が困難な求職者を、一定期間雇用した際に支給される助成金です。適性や可能性を判断する期間を設け、求職者と企業のマッチングを促進します。障がい者に特化したコースは、「障害者トライアルコース」と「障害者短時間トライアルコース」の2種類です。

障害者トライアルコースとは

障害者トライアルコースを利用し障がい者を雇うと、1人につき月額最大4万円~8万円の助成金が支給されます。基本的に雇用期間は3ヶ月ですが、対象が精神障がい者の場合は6ヶ月です(テレワーク勤務も6ヶ月まで延ばせます)。

障害者短時間トライアルコースとは

週20時間以上の勤務が難しい障がい者の方を対象に、短時間から雇用を始めるのが障害者短時間トライアルコースです。適応状況や体調などに応じて期間中に20時間以上の勤務を目指しますが、雇い入れ時の週所定労働時間は10時間以上20時間未満に設定されます。最長12ヶ月間、支給額は1人につき月額最大4万円です。

人材開発支援助成金

雇用する労働者に対して、職務に関連した専門知識及び技能を習得させるための職業訓練などを計画に沿って実施した場合、人材開発支援助成金として、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部が支給されます。障がい者が対象となるのは、障害者職業能力開発コースです。

障害者職業能力開発コースとは

障がい者の職業能力開発を支援するためのコースです。障がい者の方々が必要とする職業訓練や教育研修の費用が支払われます。障がい者のスキル向上とともに働きやすさへとつなげることが狙いです。

助成金の申請方法

上述した各コースで申請方法は区別されます。それぞれ以下のとおりです。

特定就労困難者コース、発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コースでの申請

特定求職者雇用開発助成金の支給申請書にそのほかの必要書類を添え、都道府県の労働局へ支給申請します。その際、期日を守らなければなりません(支給対象期の末日の翌日から2ヶ月以内です)。

参考ページ:特定求職者雇用開発助成金の提出書類のご案内

障害者トライアルコース、障害者短時間トライアルコースでの申請

まずは、職業紹介を受けた機関に実施計画書を届けます。その後、トライアル雇用期間終了日の翌日から2ヶ月以内に指定の「支給申請書」を管轄のハローワーク経由で労働局に提出する流れです。

参考ページ:障害者トライアルコース・障害者短時間トライアルコースの申請様式ダウンロード

障害者職業能力開発コースでの申請

度々、管轄の労働局に書類を提出する必要があります。

まず、訓練施設・設備事業に着手する前には、助成金受給資格の認定申請を行わなければなりません。具体的には、職業訓練を開始する3ヶ月前までに「人材開発支援助成金受給資格認定申請書」、「人材開発支援助成金認定申請明細書」、「障害者職業能力開発訓練事業計画書」などの書類を(管轄の労働局に)提出します。

また、訓練施設・設備事業が完了した後はその翌日から2ヶ月以内に「人材開発支援助成金支給申請書」、「人材開発支援助成金実績明細書」、「人材開発支援助成金支払内訳明細書」などの書類の提出が必要です。

さらには運営費を支給してもらうには、対象期の末日の翌日から2ヶ月以内に、「人材開発支援助成金支給申請書」、「人材開発支援助成金支払内訳明細書」、「人材開発支援助成金支給申請額計算書」、「訓練受講状況報告書」などの書類の提出が求められます。

求人掲載・採用業務のサポートについて知りたいことは、ぜひ気軽にお問い合わせください。

また、貴社に合わせたデータが必要な場合や、賃金設定のご相談なども無料で承っております!

障がい者雇用の重要性とその推進のために

社会全体が多様性を受け入れ、すべての人がその能力を最大限に発揮できる環境を作ることは、持続可能な社会を築くうえで必要不可欠です。そのなかで、障がい者の雇用は特に大切な課題だといえます。

それは単に社会的な責任を果たすだけではありません。企業にとっても大きなメリットがあると考えます。たとえば、障害者だからこそ持つ困難を乗り越えるための独自の視点や解決策への着想は実に貴重です。決して大げさな話ではなく、それらは革新的な施策を生む源泉にさえなり得ます。結果、組織全体の生産性や創造性の向上にも期待が持てるはずです。

求人掲載・採用業務のサポートについて知りたいことは、ぜひ気軽にお問い合わせください。

また、貴社に合わせたデータが必要な場合や、賃金設定のご相談なども無料で承っております!

▶【公式】バイトルなら掲載料金プランを選んでアルバイト求人募集が可能

┗日本最大級のアルバイト・パート求人サイト。認知度も高く、さまざまなユーザー層から利用されています。独自のサービス機能で求職者と素早くマッチングします。

▶【公式】バイトルNEXT – 料金表あり!正社員・契約社員も募集掲載可能

┗社員を目指す方のための求人サイト。ユーザーの55%が20~30代です。社員になる意欲の高い、第二新卒層を含めた若手社員の採用が見込めます。

▶【公式】バイトルPRO – 料金例あり!専門職の人材募集に特化

┗資格・経験を持った人材や専門職の求人サイト。応募者の7割が業界経験者です。プロフェッショナルな人材の募集にぜひご利用ください。

▶【公式】はたらこねっと – 掲載料金プランあり!派遣、直接雇用、即戦力多数

┗日本最大級の社員/派遣/パートの求人サイト。業界最大級の案件数で、就業経験のある方が77%を占めます。幅広い年齢層から利用されている求人サイトです。