2023.12.28

【属性別】シニア層採用まるわかりパック

シニア採用のノウハウをあつめた資料です。採用活動の参考にしていただければ幸いです。 本資料のコンテンツ シニア層の就業意欲 シニア層の年間動向 シニア層採用に向けた取り組み など ダウンロードフォーム hbspt.forms.create({ portalId:...

高年齢雇用継続給付金について

長らくは60歳が一般的だった企業の定年制。しかし、最近では年金の繰り下げ受給などもあり、60歳以上でもまだまだ現役で働きたいというシニアの方々が増えています。企業側からしても、これまで会社に貢献し続けてくれた恩義もさることながら、貴重な戦力が抜けてしまうことはやはり大きな痛手に感じられるでしょう。一方で、現状は両者の想いを汲み取るかのように、いわば救済措置に当たる仕組みが存在するのも事実です。そう、高年齢の雇用者が就労しやすいよう、60歳以上の従業員を継続雇用または再雇用した場合、一定の条件を満たすことで国が賃金を補助してくれる制度があります。それがまさしく「高年齢雇用継続給付金」です。

高年齢雇用継続給付金とは?

高年齢雇用継続給付金は、大まかに述べると雇用保険に含まれます。60歳以上の労働者の継続雇用・再雇用を促進し、失業を防ぐために設けられた制度です。具体的には、一定の条件を満たした高年齢雇用者の賃金を原則15%補償してくれます。これによって、定年退職後の高齢者の就労を促進すると同時に、減少した収入の穴埋めにもなります。

高年齢雇用継続給付金の種類

高年齢雇用継続給付金は2種類存在します。それぞれ「高年齢雇用継続基本給付金」と「高年齢再就職給付金」です。 60歳以降に失業保険を受給したか否かでどちらが適用されるか決まります。

高年齢雇用継続基本給付金

高年齢雇用継続基本給付金は、60歳以降も継続して就労する人を対象とする給付金です。 失業保険を受給せず、同じ企業で継続的に就労した人、または退職後に失業保険を受け取らずタイムラグなしで再就職した人に適用されます。

高年齢再就職給付金

高年齢再就職給付金は、60歳以降に失業保険を受給した人を対象とする給付金です。 文字どおり、一度離職して再就職した人が適用されます。

高年齢雇用継続給付金の対象年齢範囲

「高年齢雇用継続基本給付金」「高年齢再就職給付金」どちらも60歳から65歳までが対象です。しかしながら、受給できる期間は異なります。前者は最長5年間。対して、後者は失業保険の残日数に応じて最長2年間までです。

| 高年齢雇用継続給付金の種類 | 支給期間 |

|---|---|

| 高年齢雇用継続基本給付金の場合 | 前提条件:各暦月の初日から末日まで被保険者 被保険者が60歳に到達した月から65歳に達する月まで |

| 高年齢再就職給付金の場合 | 前提条件:各暦月の初日から末日まで被保険者 ・再就職日前日における基本手当の支給残日数が200日以上の場合:再就職日翌日から2年を経過する日の属する月まで ・再就職日前日における基本手当の支給残日数が100日以上200日未満の場合:再就職日翌日から1年を経過する日の属する月まで ※被保険者が65歳に達した場合はその期間にかかわらず、65歳に達した月まで |

なお、支給条件については、高年齢雇用継続給付金の支給条件の項でくわしく説明します。

高年齢雇用継続給付金の縮小・廃止はいつから?なぜ?

高年齢雇用継続給付金は、労働者側にも企業側にもメリットがある制度でしたが、2020年度の通常国会で、段階的に縮小し、最終的には廃止されることが決まりました。それがなぜ廃止されることになったのでしょうか。そこには、65歳以上の高齢者の方々でも働ける環境を当たり前にすべく整備が進んできた背景があります。そこで気になるのはやはり、廃止に向けて縮小が開始される時期でしょう。それはいつからか。ずばり、2025年4月からです。本章ではこれらについて、よりくわしく説明します。

高年齢雇用継続給付金が縮小・廃止される背景

高年齢雇用継続給付金が縮小・廃止される経緯は、遡ること2013年の高年齢雇用安定法が改正されたことに端を発します。同改正では「65歳までの定年の引き上げ」と「65歳までの継続雇用制度の導入」、そして「定年制度の廃止」のいずれかを措置するよう義務化されました。加えて、2021年4月からは就労年齢を70歳まで引き上げる改正も努力義務として施行されています。 高齢者の雇用に関する度重なる法整備によって、65歳以上でも働きやすい環境ができてきている現状。内閣府が公表している令和4年版高齢社会白書では、“希望者全員が 65 歳以上まで働ける企業は8割以上”というデータも算出されています。ゆえに高年齢雇用継続給付金の役割は果たされたと考えられ、段階的縮小と廃止へと舵が切られたわけです。

2023.12.01

未来への人材採用戦略!シニアをターゲットにした採用の新展開

高齢化の加速に伴い、シニア層へ採用を拡大することで人手不足の解決につながることを記載した資料です。 こんな方にオススメです シニアの採用により、人手不足の解消や経験豊富な人材確保にも期待できる。 法改正や国の支援制度により、シニア雇用を促進している。 シニアの採用にあたり雇用の見直し・環...

廃止に向けた高年齢雇用継続給付金の縮小開始時期

先述したとおり、高年齢雇用継続給付金の縮小は、2025年4月から始まります。2025年に65歳に到達する人から順次給付率を半減させ、段階的に廃止へと進む方針です。

なお、過去を遡ると制度導入時の1995年と比べて、その給付率は2003年に(現行へと)大きく縮小されています。そして今、あらためて内容を見直した結果、廃止決定までの計画が立ったといえそうです。

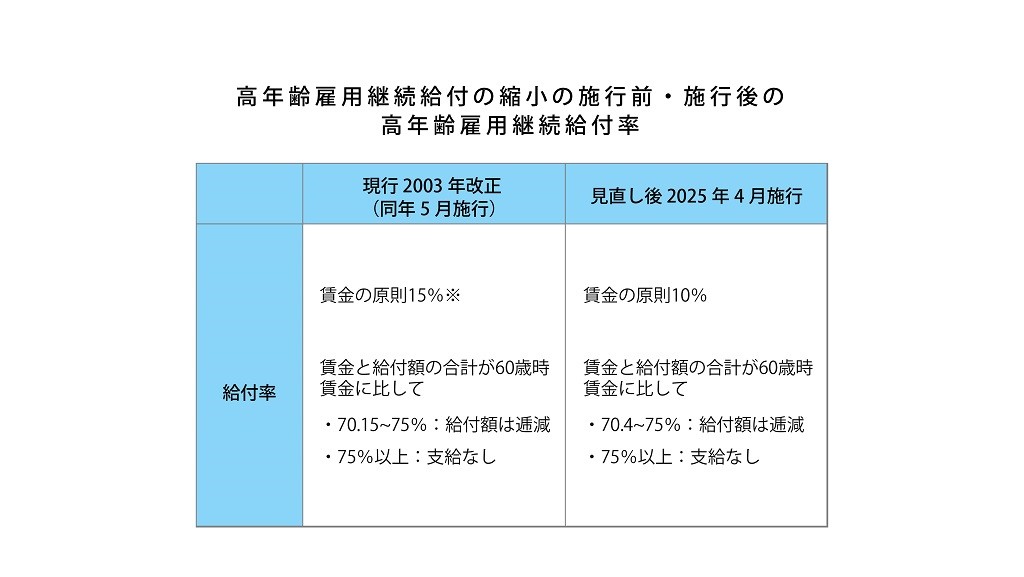

高年齢雇用継続給付金縮小後の給付率

改正によって2025年4月より引き下げられる高年齢雇用継続給付金の給付率は、現状の15%に対して10%です。ただし、昭和40年4月1日以前に生まれた人(2025年3月31日までに60歳を迎える人)は、現行法が適用され、給付率15%のままで支給されます。

なお、この見直しにあたっては、高年齢雇用者の処遇改善に向けて先立って取り組む事業主に対し、支援策とあわせて給付率縮小後の激変緩和措置についても講じられることになっています。

参考ページ:高年齢雇用継続給付の見直し(雇用保険法関係)

高年齢雇用継続給付金の計算方法

縮小そして将来的に廃止に向けて進められている高年齢雇用継続給付金制度ですが、前提として支給条件や支給額の計算方法についての理解は不可欠です。以下、しっかりおさえておきましょう。

高年齢雇用継続給付金の支給条件

高年齢雇用継続基本給付金と高年齢再就職給付金では、支給条件が異なります。高年齢雇用継続基本給付金だと、具体的には次のとおりです。

- 60歳以上65歳未満で、一般被保険者として雇用保険に加入していた人

- 60歳時点の賃金とそれ以降の賃金を比較して、75%未満に低下した人

- 雇用保険の支払期間が5年以上あった人

他方、高年齢再就職給付金を受けるためには、さらに以下の条件が加わります。

- 失業保険を受給した人

- 再就職の前日時点で、失業保険の残日数が100日以上ある人

- 再就職をする際、再就職手当を受給していない人

- 60歳以降に再就職した人

| 高年齢雇用継続給付金の種類 | 支給対象(それぞれすべてを満たす方) |

|---|---|

| 高年齢雇用継続基本給付金 | ・60歳以上65歳未満の一般被保険者 ・被保険者として雇用されていたすべての期間が5年以上 |

| 高年齢再就職給付金 | 前提条件:基本手当を受給後、60歳以後に再就職して、(再就職後の)各月に支払われる賃金が日額30倍の75%未満 ・60歳以上65歳未満の一般被保険者 ・基本手当の算定基礎期間が5年以上 ・再就職日前日における基本手当の支給残日数が100日以上 ・1年を超えて引き続き雇用されることが確実 ・同一の就職について、再就職手当の支給を受けていない |

高年齢雇用継続給付金の支給額(現行の支給率早見表付き)

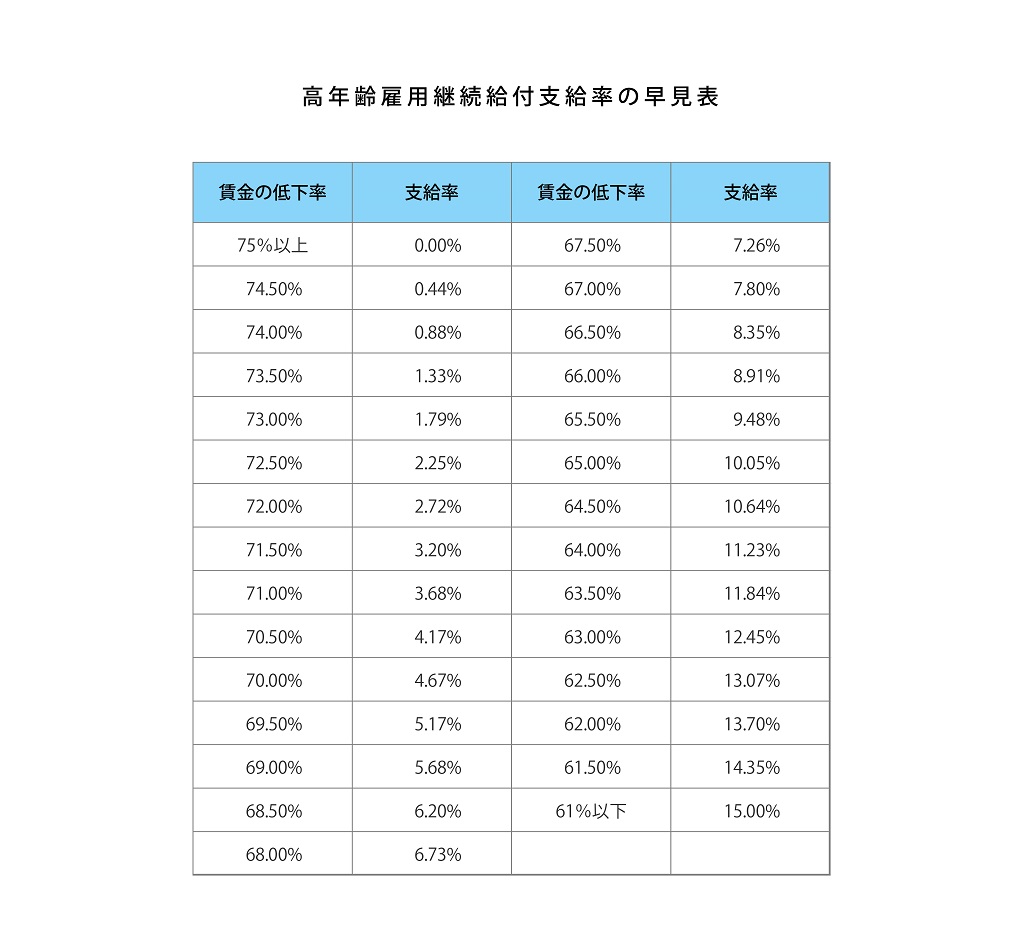

高年齢雇用継続給付金は、原則として賃金低下率に応じて計算されます。そしてその値は以下の計算式で求めることが可能です。ここでは現行の支給率(15%)をベースに説明します。なお、繰り返しお伝えしますが、2025年4月からは10%に縮小されます。その後段階的に廃止へと向かっていくことにご注意ください。

賃金低下率=支給対象月の賃金額(現在の賃金)÷ 60歳到達前の6ヶ月間の平均賃金額×100

上記踏まえて支給額を算出できるわけですが、ここで2つのケースに分かれます。なお、低下率が75%以上の場合は支給されません。

※2025年4月より給付率は10%に縮小

賃金低下率が61%以下の場合:支給額=支給対象月の賃金×15%

賃金低下率が61%より大きく75%未満の場合 :支給額=支給対象月の賃金×一定の割合(0%〜15%)

実際の計算には、下記の早見表を用いると便利です。

※2025年4月より給付率は10%に縮小

そのほか、以下の場合も給付対象外です。

上限:支給月の賃金が36万584円以上

下限:高年齢雇用継続給付金の支給額が月2,061円以下

高年齢雇用継続給付金の申請方法

縮小・廃止していくとはいえ、高年齢雇用継続給付金が支給されるうちは手続きについてしっかりと把握する必要があります。 とういわけで申請方法ですが、電子申請やハローワークへの提出でかまいません。手続きは、基本的に企業の人事や労務の担当者が行います。雇用を継続した従業員、もしくは新しく雇用した従業員が高年齢雇用継続給付金の受給対象者であることがわかったら、速やかに対応しましょう。

高年齢雇用継続基本給付金の申請に必要な書類

高年齢雇用継続基本給付金と高年齢再就職給付金で必要な書類は幾分異なります。まずは前者についてです。申請は支給対象月の初日から4ヶ月以内に行わなければなりません。そのうえで提出が必要な書類はこちらです。

- 高年齢雇用継続給付受給資格確認票

- 高年齢雇用継続給付支給申請書

- 払渡希望金融機関指定届

書類はすべて、厚生労働省のHPから入手可能です。と、2回目の申請時には高年齢雇用継続給付支給申請書の提出が求められます。また、以下の添付書類も忘れないようにしましょう。

- 雇用保険被保険者60歳到達時賃金証明書

- 高年齢雇用継続給付受給資格確認通知書(事前にハローワークに受給資格紹介をしていた場合)

- 支給申請書と賃金証明書の内容を確認できる書類(賃金台帳や出勤簿など)

- 年齢確認書類(運転免許証、住民票など。コピーも可)

なお、マイナンバー届け出済みの場合、年齢確認書類は省略できます。

高年齢再就職給付金の申請に必要な書類

年齢再就職給付金の申請手続きは、受給資格の確認後に行いましょう。高年齢雇用継続基本給付金の申請は従業員本人でも行えますが、高年齢再就職給付金は企業しか行えないため、注意が必要です。

受給資格の有無を確認するためには次の書類を提出しなければなりません。

- 高年齢雇用継続給付受給資格確認票

- 高年齢雇用継続給付支給申請書

- 払渡希望金融機関指定届

受給資格確認後は、高年齢雇用継続給付申請書を提出し、初回の支給申請を行います。この手順は高年齢雇用継続基本給付金申請時と同じです。2回目以降は、ハローワークで交付された「高年齢雇用継続給付次回支給申請日指定通知書」に印字された日時までに、上記の書類を提出することになります。

そして、高年齢雇用継続給付申請書を提出するために必要な添付書類がこちらです。

- 支給申請書と賃金証明書の内容を確認できるもの(賃金台帳や出勤簿)

- 年齢確認できるもの(運転免許証、住民票など。コピーも可)

高年齢雇用継続給付金申請時の対応でよくあるお悩み事例

高年齢雇用継続給付金は、60歳以上で働きたい人にとっても、人材を確保したい企業にとっても、一見双方にメリットがあるように思えます。しかし、企業側にとっては対応に困る声があるのも事実です。これは縮小後もついてくる問題かと考えます。

おさえておくべきポイントや想定し得るシチュエーションのもと、どう対処すべきか。以下、言及します。

給付金は課税?非課税?

高齢者雇用継続給付金は、ほかの雇用保険と同様、非課税の扱いです。労務の担当者であっても課税の認識でいる方は意外といらっしゃいます。間違わないよう注意しましょう。

退職後、別の会社に就職しても受給できる?

退職後に同じ企業で継続雇用されるケースではなく、別の企業に就職した場合、受給は可能なのでしょうか?カギを握るのは失業保険です。これをもらったか否かによって申請方法が異なります。企業の担当者は、雇用する労働者の状況を確認し、手続きを行わなければなりません。以下、それぞれ取り上げます。

失業保険をもらわず就職した場合

高年齢雇用継続基本給付金が受給できる可能性があります。 条件を満たし、転職先の賃金が60歳時点の75%未満であれば、申請手続きを行います。

失業保険をもらって就職した場合

同じく、高年齢再就職給付が受給できる可能性があります。 条件を満たし、給付残日数が100日以上あれば、申請手続きを行います。

受給者が途中で退職してしまったら?

高年齢雇用継続基本給付金は、原則2ヶ月に一度の申請が必要です。 受給中に退職されてしまった場合は、その月の末日までを被保険者として扱います。そして翌月からは、支給の対象になりません。

受給者が賞与を受け取っていたら?

高年齢雇用継続給付は、月の給与のみで算定が行われます。そのため、賞与が発生した場合も月の賃金額で支給額を決定します。

高年齢雇用継続給付金の縮小・廃止がもたらす影響と対策

高年齢雇用継続給付金の段階的縮小、そのうえ廃止するとなると雇用者に高齢者が多くいる企業ほど影響の度合いは大きくなります。労働力を補うべく高齢者の方々を採用する機運が高まるなかで、これまであった給付金が減ってしまう、そしていずれはなくなってしまえば彼・彼女たちの働く意欲は薄れ人手不足に陥る可能性も否めません。そうなると人材戦略に頭を悩ます企業も増えてくるでしょう。加えて、廃止後の展開も気になるところです、高年齢雇用者に対する給付制度が新たに生まれるのでしょうか(これについては現状、「高年齢雇用継続給付金縮小後の給付率」の項で触れた支援策や激変緩和措置が該当するものと思われます)。

いずれにせよ、高齢者の離職を防ぐための対策は現時点で講じていくに越したことはありません。たとえば、生活が維持できる賃金条件や、同一労働同一賃金で不公平をなくすなど、高齢者が不安なく働き続けられる環境を作ることが大切です。

▶関連記事:同一労働同一賃金とは?パートタイム・有期雇用労働法の解説交えて言及!

企業側は懸念材料が大きく膨らむように感じられるかもしれません。一方でこれまで煩雑だった給付金の手続きが必要なくなるため、業務負担が軽減できる側面も考えられます。廃止までのプロセスはいまだ不明点も多いなか、いずれにしても、状況を追跡しながら柔軟に対応できるよう準備や(他社の動向など)目配りは必須です。

貴社に合わせたデータが必要な場合や、賃金設定のご相談についても気軽にお問い合わせください!

高年齢雇用継続給付金の廃止にしっかり備えよう!

再三述べているとおり、これまで企業側にとっても、労働者にとってもメリットとして感じられる部分が大きかった高年齢雇用継続給付金は、段階的に引き下げられ、いずれは廃止が決定しています。

ただし、高齢者が今後も社会で活躍できる環境を整備すれば、そもそも高年齢雇用継続給付金は必要がない制度です。

シニア層の雇用は、少子高齢化社会における貴重な労働力として、今注目を集めている市場です。そして、今後は高年齢雇用継続給付金の減少や廃止に伴い、シニア層の転職市場はより活発に動くことが予想されています。

▶関連記事:シニア採用完全ガイド:シニア雇用促進のポイントを徹底解説!

こうした時流を踏まえて、シニア層の雇用を検討している人事担当者の方にはdip(ディップ)のサービスをおすすめします。年齢層は幅広く、多くのユーザーが利用している求人掲載サイトをご用意可能です。アルバイト、契約社員、正社員……等々、希望やターゲットに応じたプランもご提案できます。年齢関係なくまだまだ現役で働きたい方々とのマッチングに、どうぞご活用ください。サービスに関するお問い合わせは無料です。

また、年齢に関する求職者へのアンケート内容、導入事例、実際にdipのサイトに応募したユーザーの検索方法をもとにした応募獲得強化の情報をまとめているこちらの資料も参考になるかと考えます。無料でダウンロード可能です。ぜひお役立てください。

2023.07.28

応募獲得の新手法

直近お仕事探しをした求職者へのアンケート内容、導入事例、実際にdipサイトに応募したユーザーの検索方法から、応募獲得強化の情報をまとめています。 本資料のコンテンツ 「年齢」にこだわらない企業・お仕事が求められている 適切に特徴フラグの設定で検索ヒット率UPに期待 採用難職種の応募・採用...

▶【公式】スキマ時間のスポットワーカー募集ならスポットバイトル

┗スキマ時間で「働きたい」と「働いてほしい」をつなぐ求人マッチングサービス。求人は無料で掲載できます。

▶【公式】バイトルならアルバイト求人募集の掲載料金プランを選択可能

┗日本最大級のアルバイト・パート求人サイト。認知度も高く、さまざまなユーザー層から利用されています。独自のサービス機能で求職者と素早くマッチングします。

▶【企業向け/公式】バイトルNEXT – 掲載料金表あり!社員採用なら

┗社員を目指す方のための求人サイト。NEXT(ネクスト)ユーザーは55%が20~30代です。社員になる意欲の高い、第二新卒層を含めた若手社員の採用が見込めます。

▶【企業向け/公式】バイトルPRO(プロ) – 掲載料金例あり!

┗資格・経験を持った人材や専門職の求人サイト。応募者の7割が業界経験者です。プロフェッショナルな人材の募集にぜひご利用ください。

▶【企業向け/公式】はたらこねっと – 掲載料金プランあり。派遣以外も!

┗日本最大級の社員/派遣/パートの求人サイト。業界最大級の案件数で、就業経験のある方が77%を占めます。幅広い年齢層から利用されている求人サイトです。