雇用契約書とは?アルバイトとも取り交わす意義

まずは雇用契約書についての基本的な情報をお伝えします。

混同しやすい労働条件通知書との区別、違いも含めて、ここで触れる知識はきわめて初歩的な位置づけです。確実におさえておきましょう。

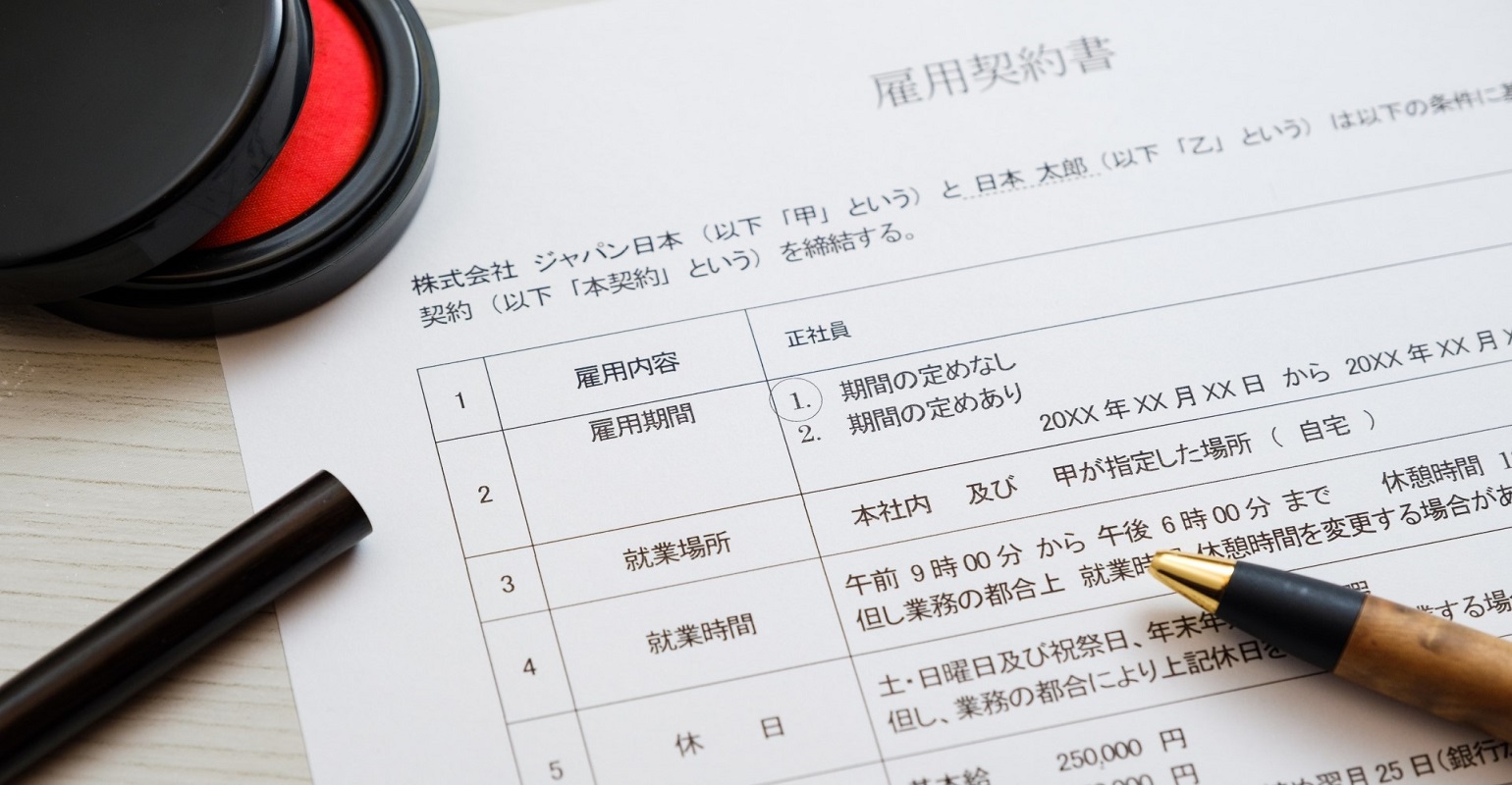

雇用契約書の取り交わしについて

雇用契約書には、「業務内容」「勤務時間」「賃金」「就業場所」「休日」……等々の労働条件が記載されています。これらに対して、雇用主と労働者の双方が合意しなければ、額面上、契約は成立しません。とはいえ、書面による締結が法律で義務づけられているわけではありません。そうした曖昧さゆえに、アルバイトやパート従業員など非正規雇用のケースでは、特に書類でやり取りせず、口頭で済ますことも多々見受けられます。

しかし、これはおすすめしません。何かあれば「言った言わない」の平行線。後々、トラブルが生じるのは目に見えています。だからこそ、雇用契約書は書面化(電子化でも可)し、双方が1枚ずつ保管するようにしてください。もちろん、雇用形態を問わずに行います。その際、労働時間や賃金などの条件はそれぞれ異なるはずです。したがって、契約内容は個別に通知します。また更新時には、たとえ内容が変わらなくとも、あらためて書面で取り交わすことが無難です。

労働条件通知書について

混同しやすい書類に挙げられるのが労働条件通知書です。こちらの書類は、労働基準法第15条により、雇用契約の際、交付が義務づけられています。

雇用契約書の場合、雇用主と労働者が双方で取り交わす契約書だと前項で述べましたが、対して労働条件通知書は、雇用主から労働者へと一方向的に明示される書類です。項目は、次のように大きく2つに分けられます。なお、絶対的明示事項に関しては雇用契約書にも通ずる内容です。

| 【絶対的明示事項】-法律上明記が義務づけられている項目- ・労働契約期間 ・就業場所や業務内容 ・就業開始時間および終業時間 ・時間外労働の有無 ・休日や休暇および休憩時間 ・賃金の発生基準や計算方法、支払方法や時期に関する事項 ・退職に関する事項 |

| 【相対的明示事項】-口頭通知でも問題ない項目- ・退職手当の定めが適用される労働者の範囲 ・退職手当の決定、計算、支払いの方法、支払いの時期 ・労働者の費用負担が発生するもの(作業用品、食費など) ・職業訓練に関するもの ・安全・衛生に関するもの ・災害補償、業務外の傷病扶助 ・休職に関する事項 ・賞与・各種手当(精勤手当、勤続手当、能率手当など) ・表彰・制裁 |

法的に効力があることを理由に労働条件通知書だけで十分と思われる向きもありますが、労働者側の意向を確認できる雇用契約書の価値もまた、到底侮れません。取り交わすことで、雇用する側もされる側も両者きっと安心できる関係が築けるはずです。ゆえに筆者は、どうしたって雇用契約書を結ぶことは必須だと考えます。

▶関連記事:労働条件の明示義務について、ルールの改正とあわせて解説

雇用契約書は試用期間にも必要?

労働条件通知書の明示が義務化されているように、雇用契約書についても、たとえ試用期間であろうと作成し、取り交わすことが大事です。無論、アルバイトに対しても同様。雇用形態問わず、試用期間は労働者側が、企業あるいはお店側を見定める時期でもあります。雇用契約書の有無が信頼につながることまで踏まえると、紛うことなく必要な書類です。

雇用契約書に記載する内容

雇用契約書については、特に書き方やルールが指定されているわけではありません。先述のとおり、労働基準法で定められている労働条件通知書の交付とは異なり、雇用主と労働者間で合意があった時点で契約は成立します。とはいえ、トラブルを避けるべく雇用契約書を取り交わす企業がほとんどです。このとき、労働条件通知書に記載すべき項目を、雇用契約書内で適用することも認められています。既述の絶対明示事項はまさにそれ。本章では、労働条件通知書を兼ねた雇用契約書の作成で扱う各項目について取り上げます。また、パートタイム労働法で定められているアルバイト向けの項目にも言及。ぜひ、参考にしてください。

労働契約期間

正社員で契約期間がない場合は「無」と記載します。一方で、アルバイト契約などでは、期間が設けられているのが一般的です。その場合は該当期間を記載します。

就業場所や業務内容

文字どおり働く場所すなわち住所、そして仕事の詳細について記載します。業務について多岐にわたる場合は複数取り上げても構いません。

勤務開始時刻および終業時刻

勤務開始時刻および終業時刻が決まっている場合は、その時間を記載します。シフト制であれば、伝えられる範囲だけでも問題ありません。

時間外労働の有無

時間外労働、すなわち残業についての有無を記載します。口頭ではつい濁しがちな企業もあるなかで、書面で取り交わすことの大切さがうかがえます。

休日や休暇および休憩時間

休日は所定休日、休暇は年次有給休暇や育児・介護休暇、その他企業が定めている休暇の内容を記載します。そして休憩時間は、所定労働時間のなかで決められたものです。

賃金の発生基準や計算方法、支払方法や時期に関する事項

月給、時給、日給などの賃金の計算方法や支払方法を具体的に記載します。また、対象期間と支払日についても同様です。

退職に関する事項

定年制や雇用継続制度の有無、自己都合退職の際の手続きや解雇になる事由などを記載します。

アルバイト向けに明示すべき項目

アルバイト・パート契約の場合、パートタイム労働法によって、次の4つの項目の記載が必要です。

- 昇給の有無

- 賞与制度の有無

- 退職手当支給の有無

- 相談窓口について(短時間・有期雇用労働者の雇用管理の改善など)

いずれも働く側からすれば気になるポイントばかりだといえます。雇用契約書としてはっきり明示し、労働者にはしっかり確認してもらいましょう。

雇用契約書を記載する際の注意点まとめ

すでに言及してきたポイントのおさらいも含めて、あらためて注意事項をお伝えします。

まず、労働条件通知書を兼ねて雇用契約書を作成する際、労働基準法で定められた労働条件は必ず記載しなければなりません。もしも明示を怠った場合、30万円以下の罰金が科されます。

また、アルバイトやパート従業員に対しては、パートタイム労働法の定めによる「昇給」や「賞与」「退職手当の有無」などの記載も必須です。

そして試用期間を設けているなら、その間の条件についても決して曖昧にしてはいけません。試用期間でも、アルバイトやパートであっても、伝える義務があります。

一方で正社員に対して作成する場合、つい抜け落ちがちなのが転勤に関する規定です。こちらもしっかり書面で伝えましょう。些細なことと軽んじたばかりにトラブルが生じてしまっては悔やんでも悔やみきれません。多少面倒に思えても丁寧に対応することが、結果的に、良い採用にもつながるはずです。

アルバイトに対しても必須!雇用契約書はきちんと作成しよう

雇用契約書を取り交わすことは法的に義務づけられているわけではありません。しかし労働条件通知書だけでは、労働者との軋轢を生む可能性も出てきます。裏を返せば、雇用契約書はトラブルの火種を作らないためにも必要な書類です。繰り返しお伝えしているとおり、アルバイトに対しても同じように、合意を得られるよう交付が望ましいと考えます。

もちろん、記載内容については正しい情報で作成することが前提です。取り繕ってみたり、濁してみたりといった表記では、不信感を持たれるに違いありません。書面作成一つとはいえ、決して横着せず、真摯に取り組むことが大切です。

上記踏まえて、人事業務の効率化を図りたい企業様に紹介したいサービスが「コボット」です。従来のそれとは一線を画すスピード感。加えて、導入へのハードルも低いものと思われます。AI・RPAを活用。生産性向上につながること請け合いです。気になる方は、とりあえず無料でお問い合わせ登録もできます。そのほかの求人広告サービスについてもお聞きしたいことがあれば、ぜひ気軽にご相談ください。

【監修者の紹介】

アラタケ社会保険労務士事務所

代表 荒武 慎一

同志社大学卒業後、富士ゼロックス株式会社を経て、平成27年アラタケ社会保険労務士事務所を開設。平成30年すばるコンサルティング株式会社取締役エグゼクティブコンサルタントに就任。助成金セミナーを各地で開催し、難解な助成金を分かりやすく解説することで高い評価を得ている。社会保険労務士、中小企業診断士。