在籍証明書の概要と、あわせて知りたい退職証明書

端的には冒頭でも述べましたが、まずは本章で在籍証明書の基礎知識に当たる概要を説明します。また、同じく証明書の種類の一つ、人事担当者であれば馴染み深いと思われる退職証明書についてもピックアップ。両方の特徴を知ることで、より理解を深められるかもしれません。いずれにせよ、知っておいて損はないはずです。

在籍証明書とは?

現在あるいは過去、従業員がその会社に在籍していた事実を証明する文書が在籍証明書です。企業によっては「勤務証明書」「雇用証明書」などと呼ばれることもあります。くわしくは後述しますが、求められる場面は、子どもの保育園入園手続きや転職、住宅ローン、賃貸契約などさまざまです。これら各所で審査事項として、対象者の経済力や勤務状況を確認すべく必要とされる書類です。

在籍証明書の発行に際して、雇用形態の制限はありません。つまり、正社員に限らずアルバイト・パートを含めたすべての従業員が対象です。作成自体は、一般的に企業の人事担当者が行います。発行依頼を受けた時点で、社内の規則にしたがい速やかに対応していくのが通常の流れです。が、法的に定められた書類ではないため、企業側に作成の義務はありません。厳密には発行後もその責任を負う必要はなく、あくまで任意の作業です。

退職証明書とは?

退職証明書とは、これもまた文字どおりの定義で、従業員が退職したことを証明する書類です。退職した従業員が、転職先で提出を求められたり、国民健康保険や国民年金の手続きを行ったりといった場面で必要とされます。

業種、賃金、会社での地位、退職理由などが代表的な記載事項ですが、公的に決まった書式はありません。これは在籍証明書と共通です。つまり、作成においては企業ごとにテンプレートを用意する必要があります。他方、在籍証明書とは異なり、退職証明書は、労働基準法で定められている書類です。従業員から発行依頼があれば必ず応じなければなりません。

在籍証明書が必要になるケース

本章では、在籍証明書が必要になるケースをお伝えします。企業側は、これらの内、一つでも該当する従業員がいれば、彼・彼女らから発行依頼を受ける可能性があることを、念頭に置いておきましょう。

子どもの入園・入所申請時

働きながら子育てをしている人が、幼稚園や保育園、児童クラブなどに子どもを預けるため入園・入所を申し込む際、申請書類として在籍証明書の提出を求められることがあります。

とりわけ保育園は重視される傾向にあり、保育の必要性を伝えるべく日中に働いていることの証明に在籍証明書が使われがちです。また、たとえ現在通園している場合も、大抵は毎年提出を求められます。

子どもの入学申請時

一部の私立小学校、中学校、高等学校では、入学願書を申請する際に在籍証明書の提出を求められることがあります。

提出先から確認されるのは、主に保護者の収入、就業時間、そのほか入学要件を満たしているかどうかなどです。学校によっては、両親ともに必要なケースも見受けられます。

転職先への入社時

退職した従業員は、転職先から在籍証明書を求められることがあります。これは、提出済みの履歴書に間違いがないか確認するためです。ただし、厳密にはこの場合、退職証明書が適切です。なお、退職証明書の発行は、企業の義務として労働基準法第22条に定められています。そのため、発行依頼があれば速やかに対応しなければなりません。

副業先との手続き時

本業とは別の企業でも働いている従業員は、いわゆるその副業先へ(本業で勤める会社の)在籍証明書の提出を求められることがあります。これは、本業での活躍を基に従業員当人のスキルや経験、労働時間などを把握するためです。

賃貸物件の契約時

アパートやマンションなどの賃貸物件を契約する際、確認書類の一つに在籍証明書が含まれることがあります。というのも、物件を貸し出したあとに家賃の支払いが滞り、貸主と借主の間でトラブルに発展するケースは頻繁に起きてしまうからです。これを懸念した貸主は、在籍証明書の内容から支払い能力含めて信用性を測り、契約するか否か審査を行います。

住宅ローンの申請時

在籍証明書は、住宅ローンを申し込む際にも必要です。申込書に記入されている勤務先に間違いなく在籍しているかを確認されます。

外国人労働者の入社時

日本で外国人労働者が働くためにはビザの申請と、日本に滞在するための在留資格が必要です。後者には、活動類型資格と地位等類型資格の2種類があります。これらを取得しているか否かは、まさに在籍証明書で確認可能です。同様に、就労資格証明書を取得するためには、在籍証明書が求められます。

なお、在職証明書の提出を義務づけている国は日本を含めて一部に限られます。

在籍証明書を作成するまでの流れ

在籍証明書の発行を依頼されたら、人事担当者はスムーズに対応しなければなりません。遅延によって従業員が不利益を被ってしまう可能性があります。そうならないよう、実際に着手するまでの流れをしっかりと把握しておくことが大事です。

以下、在籍証明書の作成に取り掛かるまで、どのようなステップを踏めばよいのか説明します。

記載項目はあらかじめ準備しておく

在籍証明書は、該当する従業員が退職者でなければ法的に様式や項目が定められているわけではありません(※退職者の場合は、労働基準法第22条により証明できる項目が決まっています)。申請者の要望があれば、その内容で作成すればよいのですが、特に指定がない場合、自社でフォーマットを決めるところからはじめる必要があります。スムーズに進めるにはやはり、あらかじめひな型を作っておきたいところです。

必要な情報を精査する

記載項目の選定に際しては、想定し得るシチュエーションごとに必要な情報をしっかりとリサーチしましょう。たとえば、保育園の場合は就業時間や勤務日数などが重視されるはずです。また、転職先に提出する場合は関わっているプロジェクトを盛り込んでもよいかもしれません。このように、ただ漠然と洗い出すのではなく、柔軟に対処することで、有意義な書類の骨格が作られていきます。

形式を決める

どの形式で作成するかも、一考すべきポイントです。WordなのかExcelなのか。PDFに変換すべきなのか。

たとえばWordは文章作成に適しているソフトです。簡単に段落やレイアウトを整えられる点はメリットでしょう。一方で、データ入力に関しては時間を要しがちで相性がよいとはいえません。逆にデータ管理ならExcelがおすすめです。しかし、自在にレイアウトを変更することは難しいかもしれません。

いずれにせよ、最終的にはPDF形式で提出するのが望ましいと考えます。セキュリティの高さからも安心して利用できるはずです。ファイルサイズも抑えられるため、最適の形式だといえます。

在籍証明書の書き方、テンプレート

準備が整えばいよいよ在籍証明書の作成です。以下、サンプル交えて実践的かつ具体的に解説します。

記載項目

まずは、記載項目を取り上げます。下記は決してすべてを必要としませんが、これらを網羅すれば、ひとまず安心できる在籍証明書は作れるでしょう。

- 氏名(姓名)

- 性別

- 生年月日

- 住所

- 入社年月日

- 雇用形態・就労形態(シフト制など)

- 所属部署

- 肩書

- 在籍日数

- 勤務日数

- 就労時間

- 職務内容

- 月額給与

- 年収

- 勤務地

- 会社名称

- 会社住所

- 使用者名

- 証明日

- 備考欄

当然、社印は必須です。また、対象者の氏名と住所については、在籍時のデータを記載してください。加えて、雇用形態は「正社員」「契約社員」「アルバイト」「パート」など明確に区分する必要があります。

なお、フリーランスや個人事業主は、企業に雇用されているわけではないため、在籍証明書の発行対象には含まれません。

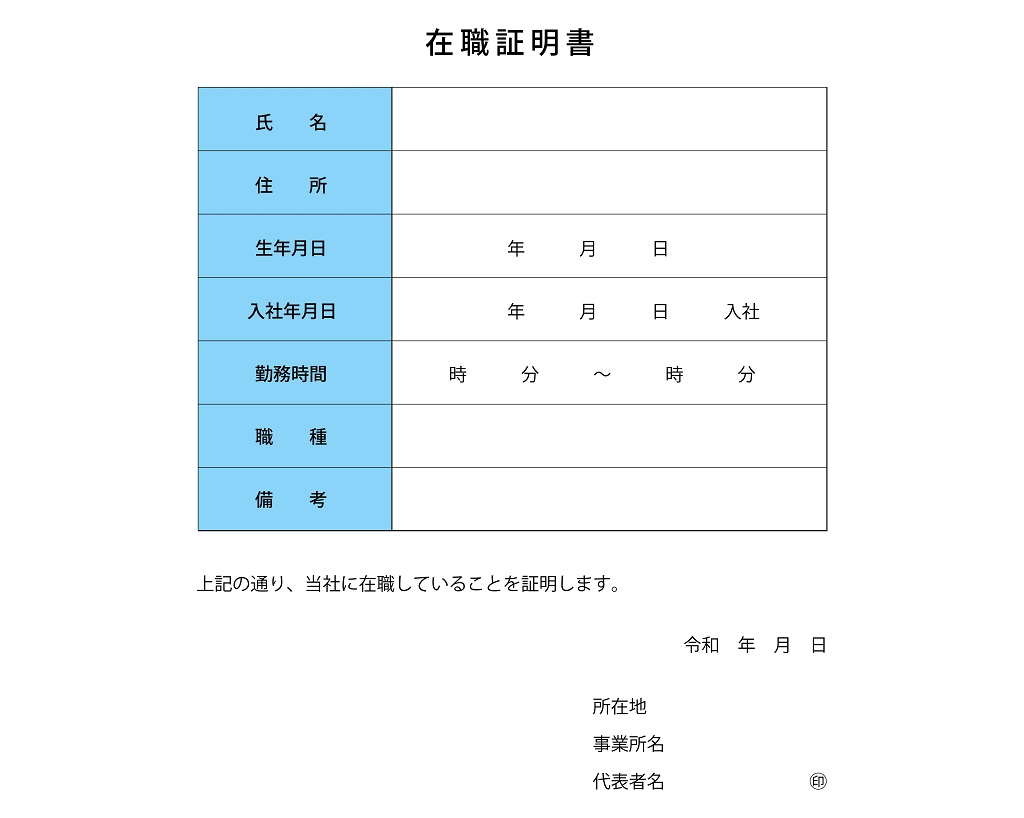

ひな型のテンプレート

こちらの見本は、もっともシンプルな形といってもよいでしょう。前項で取り上げた項目を漏れなく盛り込むことで内容を充実させるやり方だけでなく、必要最低限の情報を伝え、受け手に負荷を掛けないようにしています。

項目別記載ポイント

以下、いくつか項目をピックアップし記載ポイントを具体的にお伝えします。

職務内容

職種欄には「営業事務」「商品開発職」などの職種名はもちろん、役職者であれば、あわせて記載してもよいかもしれません。

また、職務内容を項目に加える際は、「営業部に所属し、予算管理やマネジメントを担当」「情報システム部でシステムの開発・管理、保守を担当」といった具合に なるべく具体的に書いてあげることが望ましいでしょう。

勤務時間

勤務時間は「9時00分から17時30分まで(実働8時間)」のように、始業時刻・終業時刻のほか、実際の労働時間まで記載してあげると親切です。勤務時間に限らずすべての項目にいえることですが、ただ何とはなしに作成するのではなく、提出先の担当者が確認したい情報を推察し、それに応えるイメージで取り組みましょう。

在籍証明書を作成する際の注意点

在籍証明書は、内容によってはデリケートな情報を含む恐れがあります。決して難しく考えすぎることはありませんが、こうした懸念点にも目配りしつつ、慎重な作成が求められるのも事実です。

とりわけ以下の要素は、注意事項として最低限把握しておくようにしましょう。

個人情報の取扱い

在籍証明書のなかに、外部に洩れてはいけない情報が含まれていないか、特に個人情報の取扱いや管理には十分すぎるほど注意する必要があります。発行依頼の時点で、その辺のリスクヘッジは当人とうまくすり合わせしつつ、細心の注意を払うことが大切です。

記載ミス

在籍証明書は、当人にとって非常に大事な書類です。作成者はくれぐれも記載ミスがないよう注意しましょう。誤字・脱字はもちろん、前項で取り上げた情報の洩れに対しても同様です。それらに敏感になれるよう意識して取り組んでください。また、一度作成して終わりではありません。見直しや場合によっては推敲を重ねることも必要です。

提出先に合わせた対応

在籍証明書は提出先に合わせて作成する必要があります。たとえば、外資系企業に向けた在籍証明書の場合、英文での作成が基本です。このように、臨機応変に取り組まなければ、受理されないことも考えられます。

在籍証明書作成も含めた人事労務に関するサービスのご案内

在籍証明書の作成が必要な機会は限られるとはいえ、従業員数が多ければやはり、依頼頻度は上がるはずです。実際に依頼があったとき、スムーズに対応するためには、日頃の準備は欠かせません。テンプレートの作成や人事情報の管理など、しっかりと準備しておくことが大切です。

そうしたなか、業務効率化が図れて人事担当者の負担の軽減につながるサービスが「コボット」です。導入によって、入社手続きや雇用契約などのペーパーレス化が実現され、結果、作業時間の大幅な削減が期待できます。お問い合わせは無料。人事業務の負担に悩みを抱える企業担当者様は、ぜひ一度検討してみてはいかがでしょうか。