祝日とは

祝日に出勤を命じてもよいのか、割増賃金は必要なのか。こうした問いに向き合う前に、まず整理しておきたいのが祝日の定義です。国が定めた特別な日として一般的に“休みの日”ではあるものの、必ずしも労働基準法で義務付けられる“休日”ではありません。これを認識できれば、祝日をどう扱えばよいのかもきっと明確になってくるはずです。以下、休日の種類を踏まえて祝日の扱いや要請の可不可に言及します。

休日の種類

祝日に対して解像度を上げる意味でも、休日がどう区分されているかを知っておくことは大事です。法に従い最低限付与しなければならない「法定休日」と労使間で取り決める「法定外休日」。そして実務上あてがわれる「振替休日」や「代休」といった制度もそれぞれ概念は異なります。以下、これらについてそれぞれ説明します。

▶関連記事:法定休日とは?所定休日(法定外休日)との違いや法改正による変更点など解説

法定休日

法定休日とは、労働基準法35条で定められている労働者に対して最低限与えなければならない休日です。具体的には、週1日、または4週間に4日以上が義務付けられています。曜日についてはあらかじめ就業規則や労働契約で定めることも可能です。なお、特に規定していない場合、暦週(日~土)の最後の曜日(つまり土曜日)がこれに該当します。

法定外休日

法定外休日とは、法定休日以外に企業が任意で設定する休日を指します。たとえば週休2日制を採用している場合、1日は法定休日、もう1日はこの法定外休日に振り分けるのが一般的です。なお、週休2日制が広く普及している背景には、労働基準法第32条で定められている労働時間の上限(1日8時間・週40時間以内)が挙げられます。つまり、これを調整するのに法定外休日が必要というわけです。

振替休日

振替休日とは、定められた休日に出勤する代わりに、別の労働日を休日として扱う(振り替える)制度です。あらかじめ就業規則で共有されていることや事前に通知される点は、後述する代休と似て非なるものといえます。

代休

代休とは、休日出勤が行われた後から別の労働日を休みとして付与する制度です。基本、前述したようにあらかじめ休日を設定する振替休日とは異なり、事後的に扱われます。明文化されているか否かも企業によって区々です。慣行的に運用されているケースもしばしば見受けられます。

祝日の扱い

祝日は「国民の祝日に関する法律」によって定められた日であり、原則として多くの企業や学校が休業とする慣例があります。しかし、先述したように必ずしも労働基準法上で定められた“休日”ではないため、雇用契約や就業規則に沿う形であれば法律的には出勤を命じても問題ありません。言い換えれば、祝日を休みにするかどうかは企業の裁量に委ねられているのが現実です。そうはいってもやはり、出勤を命じられたなら、従業員の士気や外部との連携に少なからず影響することも考えられます。また、法定休日と重なっている場合、労働基準法上の要件(労働時間の上限など)を満たさなければなりません。なお、時間外手当や割増賃金については後のセクションでくわしく解説します。いずれにせよ、法的な許容範囲と実務的な影響のバランスを取ることが肝要です。

祝日出勤の要請について

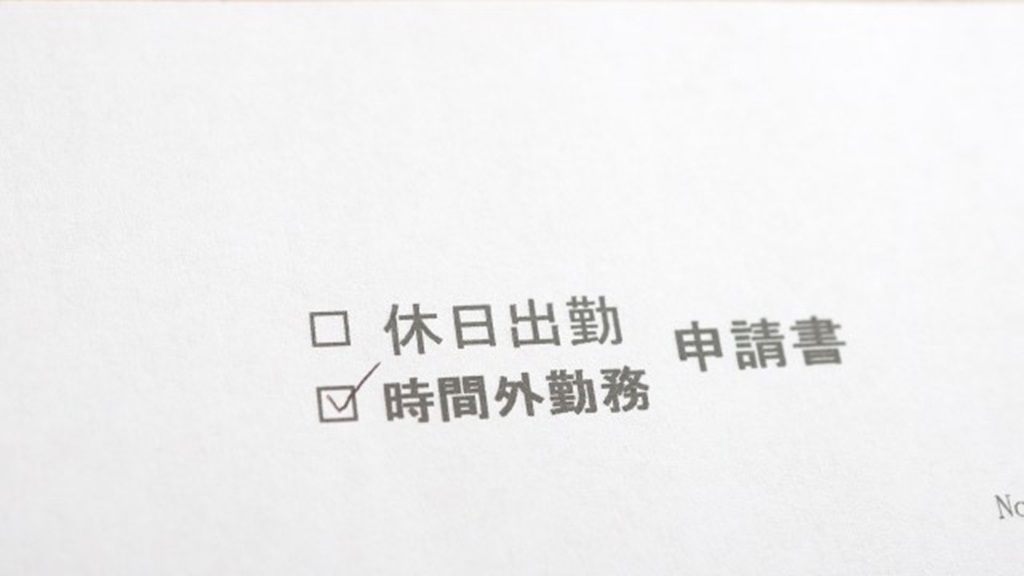

雇用契約や就業規則で労働日と扱っているなら祝日出勤を命じても構いません。他方、祝日を休日と定めている場合は36協定での合意も必要です。また、賃金計算にも直接影響します。したがって、出勤の要否は単に業務都合だけでなく、制度的な裏付けと実務上の問題も加味し判断された方がよいでしょう。

祝日出勤を巡る割増賃金のルールと計算例

いざ祝日出勤を要請あるいは規則として定めた場合、支払う賃金の計算方法がケースバイケースであることもおさえておきましょう。割増分がどう異なり、実際にどう算出されるのか。以下、一筋縄でいかないそのルールと計算例について解説します。

▶参考:法定労働時間と割増賃金について教えてください。|厚生労働省

祝日が労働日の場合

企業によっては、祝日も通常どおりの出勤日として扱うケースがあります。この場合、祝日はあくまで所定労働日であり、法律上は割増賃金の対象にはなりません。つまり、祝日に勤務したとしても、その時間帯が所定労働時間内であれば、通常の賃金を支払えば足ります。

ただし、労働時間が所定を超えた場合は別です。時間外労働として、法定の割増率(通常は25%以上)を上乗せする必要があります。また、深夜労働(午後10時~午前5時)に該当する時間帯があれば、これにも25%以上の割増が適用されます。

以下、計算例です。

※週、月、年の上限は加味していません。

※1時間あたりの基礎賃金=毎月の基礎賃金÷月平均所定労働時間

・時給or1時間あたりの基礎賃金:1,200円

支給額:1,200円 × 8時間 = 9,600円

・時給or1時間あたりの基礎賃金:1,200円

・所定労働時間:8時間(9:00~18:00)

所定労働時間分:1,200円 × 8時間 = 9,600円

残業時間分:1,200円 × 1.25 × 2時間 = 3,000円

支給額:9,600円 + 3,000円 = 12,600円

祝日が法定外休日の場合

多くの企業は祝日を法定外休日に定めていますが、労働時間が1日8時間、そして週40時間の上限を超えている場合は割増分(25%以上)の支払いが発生します。

以下、計算例です。

※すでに週40時間働いていると仮定

※1時間あたりの基礎賃金=毎月の基礎賃金÷月平均所定労働時間

・就業時間:9:00~18:00(休憩1時間)=実働8時間

支給額:1,200円 × 1.25 × 8時間 = 12,000円

・就業時間:9:00~20:00(休憩1時間)=実働10時間

支給額:1,200円 × 1.25 × 10時間 = 15,000円

祝日が法定休日と重なった場合

法定休日が祝日と重なる場合、法定外休日として祝日が扱われていたとしても優先されるのは法定休日のルールです。したがって、休日労働として割増賃金が1.35倍以上で発生します(深夜残業に及ぶとさらに25%以上が上乗せされます)。なお、代休を取得した従業員に対しても同様です。

以下、計算例です。

※1時間あたりの基礎賃金=毎月の基礎賃金÷月平均所定労働時間

・就業時間:9:00~18:00(休憩1時間)=実働8時間

支給額:1,200円 × 1.35 × 8時間 = 12,960円

・就業時間:9:00~20:00(休憩1時間)=実働10時間

支給額:1,200円 × 1.35 × 10時間 = 16,200円

・就業時間:18:00~翌朝5:00(休憩1時間)=実働10時間

22時まで(1時間休憩):1,200円 × 1.35 × 3時間 = 4,860円

深夜残業時間分:1,200円 × 1.6 × 7時間 = 13,440円

支給額:4,860円 + 13,440円 = 18,300円

祝日出勤を要請する際の注意点

要請の可否についてはすでにお伝えしていますが、それ以外にも現場の運用や従業員への配慮、制度面の整備といった部分はどうしても疎かにしてはいけません。場合によっては労務トラブルやモチベーション低下を招くことも大いに考えられます。本章では、そうした注意点にフォーカスします。

就業規則や36協定を締結しているか

祝日出勤を問題なく運用するためには、制度的な裏付けが不可欠です。就業規則や雇用契約上、祝日をどう扱かっているかで要請の可否や賃金の扱いも変わってきます。仮に祝日を休日としていた場合、出勤を命じるには36協定の締結と届出が必要です。こうした必要な手続きを経由せず曖昧なまま実施すれば、法的リスクにつながることはもちろん、刑事罰を受ける恐れさえあります。

従業員のコンセンサスを得ているか

制度的に問題がなかったとしても、現場で働く従業員の理解が得られていなければ、それはそれでトラブルを招きかねません。祝日出勤を強行すれば、反発や不信感を招くことも容易に考えられます。制度を盾に一方的に命じるのではなく、なぜ必要なのか、どのような配慮ができるのかといった点まで丁寧に伝えることが大事です。納得してもらう姿勢があるかないかで、従業員との信頼関係にも響きます。

過重労働のリスクはないか

祝日出勤によって従業員の疲労が蓄積することも、当然ながらケアしなければなりません。特に人手不足の現場では、代休を取る余裕さえないまま連勤が続くケースもしばしば見受けられます。休日・休暇をまともに与えられない、不規則になってしまう環境は、連鎖退職の温床です。労働基準監督署から是正指導を受けることもあるでしょう。したがって、安易に祝日出勤に踏み切るのは考えものです。必要な人員配置の見直しや代替手段の検討も含めて、無理のない運用が求められます。

祝日出勤が必要な現場におすすめの求人サービス

祝日出勤を要請する背景には、業務過多や人手不足といった構造的な事情も考えられます。こうした場合、無理に祝日を出勤日にして労働力を確保するよりも、定着する人材を採用した方が根本的な解決につながるはずです。もっとも手っ取り早いのは求人サービスの活用でしょう。もちろん、どれを選定するか(もしくは組み合わせるか)も大事です。というわけで本章では、祝日出勤が必要な現場にこそおすすめしたい求人サービスをいくつか紹介します。

一時的に人材を確保したいなら『スポットバイトル』

プロジェクトやタスクの遅れを祝日出勤で補うよりも、一時的であれ集中的にリソースを増やした方が効果的だと考えます。そしてdipが提供する『スポットバイトル』はまさにそのニーズに応えてくれるサービスです。かかる費用は実際にワーカーが稼働した場合のみ発生するため、無駄なコストを抑えて必要な人材を確保できます。また、勤務後に「Good」の評価を受けたワーカーには給与に10%を上乗せした「Good Job ボーナス」が支給されるため(dipが負担)、モチベーションの高い人材が集まりやすいのも特長です。登録や掲載もLINEから手軽に行えるため、忙しい担当者にも向いています。

▶無料でダウンロードできるスポットバイトルの資料はこちらから

柔軟に働けるアルバイトの確保なら『バイトル』

『バイトル』もまたスピーディーに採用が実現できるサービスです。その背景にはやはり、認知度の高さがあります。柔軟に働ける方も多く集まってくる期待が持てるはずです。そうやって母集団形成をスムーズに図れるため、仮に祝日出勤が通常の労働日であってもマッチング数が極端に減ることはないでしょう。豊富な実績もさることながら、掲載中の原稿修正がいつでも可能な点も企業にとってはありがたいと思われます。

祝日出勤に依存しない社員の確保なら『バイトルNEXT』

『バイトルNEXT』は、正社員・契約社員の採用に特化した求人サービスです。未経験者や異業種への転職希望者、第二新卒層などからの応募も多いとはいえ、原稿次第で意欲的な人材を確保することができます。訴求内容も担当者が全面的にサポートしてくれるため安心です。仮に安定して社員を確保できたなら、わざわざ祝日を出勤日にしなくても済むかもしれません。そうなれば労働条件の側面においてもこの先の求人を魅力的にできると考えます。

▶無料でダウンロードできるバイトルNEXTの資料はこちらから

祝日出勤は管理面だけでなく採用面も視野に入れて検討しよう!

祝日出勤を検討する際は、まず祝日の法的な位置づけを正しく理解することが必要です。と、同時に休日全般に対する知識も問われます。そのうえでいざ出勤を命じる場合、実施の可否はもちろん、支払う賃金についてもどう算出するかシチュエーションごとに把握しなければなりません。そしてこれらをおさえてもなお、いたずらに進めることにはリスクがあります。そう、従業員に納得してもらうことも大事です。軽視すれば、従業員エンゲージメントにもかかわるでしょう。採用面においても同様です。人材獲得競争に打ち勝つためには何かと福利厚生がカギを握るなか、それ以前に休日出勤が日常茶飯事あるいは所定労働日であれば、その求人に対して敬遠する向きは確実に出てくると思われます。だからこそ、人員体制や採用手段の見直しも併せて視野に入れることが肝要です。祝日出勤がやむを得ない状況でも、無理のない形でどう対応すればよいのか、定期的に向き合っていくことが求められます。

求人掲載・採用業務のサポートや料金についてなど、ぜひ気軽にお問い合わせください。

また、貴社に合わせたデータが必要な場合や、賃金設定のご相談も無料で承っております!

▶【公式】バイトルならアルバイト求人募集の掲載料金プランを選択可能

┗日本最大級のアルバイト・パート求人サイト。認知度も高く、さまざまなユーザー層から利用されています。独自のサービス機能で求職者と素早くマッチングします。

▶【公式】空いた時間のスポットワーカー募集ならスポットバイトル

┗空いた時間で「働きたい」と「働いてほしい」をつなぐ求人マッチングサービス。求人は無料で掲載できます。

▶【企業向け/公式】バイトルNEXT – 掲載料金表あり!社員採用なら

┗社員を目指す方のための求人サイト。NEXT(ネクスト)ユーザーは55%が20~30代です。社員になる意欲の高い、第二新卒層を含めた若手社員の採用が見込めます。

▶【企業向け/公式】バイトルPRO(プロ) – 掲載料金例あり!

┗資格・経験を持った人材や専門職の求人サイト。応募者の7割が業界経験者です。プロフェッショナルな人材の募集にぜひご利用ください。

▶【企業向け/公式】はたらこねっと – 掲載料金プランあり。派遣以外も!

┗日本最大級の社員/派遣/パートの求人サイト。業界最大級の案件数で、就業経験のある方が77%を占めます。幅広い年齢層から利用されている求人サイトです。

▶【公式】面接コボット – 応募者対応の自動化で面接管理が楽に!

┗求人サイトからの応募対応を自動化できるサービス。チャットボットを通じ、日程調整まで効率よく進めてくれます。

▶【公式】採用ページコボット – 費用・実績も紹介!採用サイト制作サービス

┗採用ページ作成サービス。求人まとめサイトとの自動連携や求人検索エンジンへの対応により外部集客を強化します。

【監修者の紹介】

アラタケ社会保険労務士事務所

代表 荒武 慎一

同志社大学卒業後、富士ゼロックス株式会社を経て、平成27年アラタケ社会保険労務士事務所を開設。平成30年すばるコンサルティング株式会社取締役エグゼクティブコンサルタントに就任。助成金セミナーを各地で開催し、難解な助成金を分かりやすく解説することで高い評価を得ている。社会保険労務士、中小企業診断士。