中途採用比率の公表義務化とは?

中途採用比率の公表義務化について、まずは簡単に概要を説明します。具体的なトピックは次のとおりです。

- 中途採用比率とは何か?

- 公表の仕方

- 公表義務化に当たる対象企業

- 公表しなかった場合の罰則について

中途採用比率とは何か?

中途採用比率とは、企業が正規雇用する労働者のうち、中途採用で入社した人数の割合です。現在では、厚生労働省が施行する「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(通称、改正労働施策総合推進法)」によって、公表が義務化されています。

公表の仕方

2021年の法改正によって、年に1回、対象となる企業は各年度に採用した正規雇用者のうち中途採用者の占める割合を公表しなければなりません。また、過去3年分の実績も明示する必要があります。わかりやすさは中途採用比率を公表するうえで重要なポイントの一つです。自社のホームページなど求職者が容易に閲覧できる方法を選択しましょう。

公表義務化に当たる対象企業

常時雇用する労働者が301人を超えている場合、その企業は中途採用比率の公表を義務づけられています。ちなみに、常時雇用の労働者とは次の条件に当てはまる方です。

- 期間の定めなく雇用されている者

- 雇い入れ時から1年以上引き続き雇用される見込みのある者

一方で、以下に該当する場合は含まれません。

- 日本企業の海外事業所に雇用される労働者

- 学生アルバイト

罰則について

中途採用比率の公表は、厳密には努力義務です。したがって、公表しないことで法律上何らかのペナルティを科されることはありません。が、この先は状況も変わってくるでしょう。指導や勧告に加え、正式に罰則規定される可能性は大いに考えられます。そもそも現時点においても、公表しないことは企業のイメージダウンにつながるはずです。公表が義務づけられている企業であれば、しっかりと対応しましょう。

中途採用比率の公表が義務化された背景と目的

続いて、中途採用比率の公表が義務化された背景や目的について取り上げます。働き方改革が叫ばれる昨今、人材業界の目まぐるしい変化は、多くの方の当たり前のごとく目に映っているはずです。そうした世相が影響し、義務化につながっていく流れは歴然たるものといっても過言ではないでしょう。以下、具体的に説明します。

背景

雇用の流動化や転職市場の拡大が進んだことは、中途採用比率の公表義務化とは切っても切り離せません。たとえば従来は、新卒で就職した企業に定年まで勤め続ける終身雇用が一般的でした。しかし、人生100年時代といわれる今、かつての常識は一気に塗り替えられています。そう、現代において転職(中途入社)は当たり前です。自身をより評価してくれる企業や、プライベートとのバランスが取れる働き先が見つかれば、躊躇なく決断される方も多いと思われます。また、シニアや主婦(主夫)の方々が、中途採用の枠組みのなかで新たに活躍の場を見出そうとする動きも目立ちます。そうやって転職人口が増えるなかで、中途採用の比率が求職者にとって知りたい情報の一つになっていくことは至極当然です。つまるところ、上述した経緯とともにこうした求職者のニーズの変遷こそが、公表義務化の背景にあるものといえるでしょう。

重視される中途採用比率

巷の調査でも実証されているように、転職志望者にとっては中途採用比率が高い企業の方が応募しやすいあるいは志望度が高くなりやすい傾向にあります。加えて、「受け入れ態勢が整っていそう」といったポジティブな印象も多くの方が持っているようです。

目的

中途採用比率を公表する目的は、労働者の主体的なキャリア形成による職業生活のさらなる充実や再挑戦を可能にする環境整備の推進です。視点を変えるならば、中途入社される方、採用する企業双方の成功を望み、ひいては多様な働き方を歓迎する価値観の浸透とともに日本の経済力強化につなげようとする意向を汲むことができます。そのうえで、企業側からすると自社の存続、事業の発展へとつなげていく必要があるわけですが、そこでは柔軟な雇用が欠かせません。そして、求職者たちに安心して選ばれるためにも、中途採用比率は一つの大きな要素になり得ます。

▶キャリア採用を検討される企業様へ:バイトルPRO – 即戦力・専門職の人材募集に特化

貴社に合わせたデータが必要な場合や、賃金設定のご相談など、どうぞ気軽にお問い合わせください!

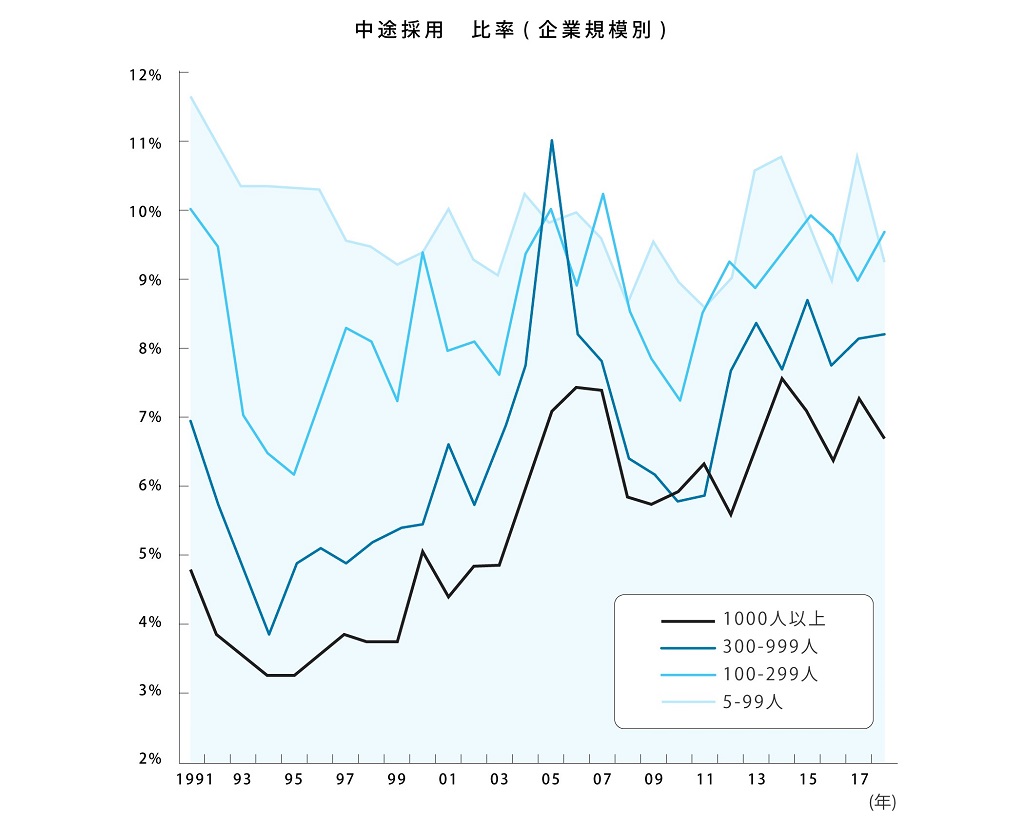

中途採用比率の推移、現状

厚生労働省の調査資料「中途採用に係る現状等について」で確認できる2017年までの中途採用比率は、従業員数1,000人以上の企業でも上昇傾向にありました(むしろ顕著な結果がみられました)。こうして過去を遡ると、数年も前からすでに大転職時代が現実味を増すフェーズに突入していたことにハッとさせられます。

そして現在、中途採用に決して積極的でなかった大手企業でさえ、いわば転職市場に当たり前のように参入する状況です。

日本経済新聞社の採用計画調査に関する記事によると、2023年度の採用計画に占める中途採用の比率は過去最高の37.6%を記録。2016年度に比べて2倍に上昇したことになります。細かくみていくと非製造業については39.9%と特に高く、ホテル・旅行、鉄道・バスといった業界での伸びが目立っているようです。

ちなみに中途採用計画人数は2022年度実績比では24.2%の増加。この割合は過去最高だといいます。いずれにせよ、生産年齢人口が減少していくなか、新卒主体の採用慣行は、もはや過去の産物として捉えるべきかもしれません。ゆえに従来の日本型雇用もそこかしこで見直されていくことでしょう。たとえば、人的資本経営の浸透はまさに典型的です。ジョブ型雇用の導入などもその一環として挙げられます。今一度考えていく必要がありそうです。

▶関連記事:人的資本経営とは?有期雇用でも必要?背景から取り組み事例まで解説

中途採用比率の算出や公表手段、時期について

中途採用比率を公表するにあたっては、いうまでもなく算出の仕方、発信媒体、時期などを把握しておかなければなりません。以下、それぞれ具体的に説明します。

中途採用比率の計算方法

中途採用比率は次の計算式で出すことができます。

| 中途採用比率=正規雇用の中途採用者÷正規雇用の全採用者×100 |

当然、ミスが無いように慎重に算出しなければなりません。仮に公表後、数値の誤りが判明したときには、速やかに修正する必要があります。

中途採用比率の公表手段

先述のとおり、中途採用比率の公表は、求職者等が容易に閲覧できる方法を選択するのが一般的です。自社サイトはもちろん、保有していなければ厚生労働省の職場情報総合サイト「しょくばらぼ」への掲載、あるいはインターネットでの公表が難しい場合も事業所への掲示や書類の備え付けなどで対処できます。

中途採用比率の公表時期

中途採用比率を公表するタイミングは、年に一度です。明確な時期こそ決められていませんが、一応、“速やかに”というのが厚生労働省の意向です。また、次年度分については、公表から1年以内に行う必要があります。

貴社に合わせたデータが必要な場合や、賃金設定のご相談など、どうぞ気軽にお問い合わせください!

中途採用比率を公表するメリット

中途採用比率の公表が企業にもたらす影響は、いくつか挙げられます。まずは、メリットからご紹介しましょう。

求職者が気になる情報を提供できる

中途採用比率が転職を検討している求職者にとって知りたい情報の一つであることはすでにお伝えしたとおりです。しからばそれらを提供してあげることが、採用活動を円滑に進めるうえで有用だとわかります。特に、中途採用の比率が高い企業の場合、転職者からすると心強く感じられるかもしれません。結果、それが応募を後押ししてくれることも考えられます。

優秀な人材も確保しやすくなる

中途採用において優秀な方と接点を持つためにも、似た境遇の方々がいることはきちんと伝えるべきだと考えます。そして比率の公表はまさしく、それが判断できる要素です。活躍できる環境が整っていると暗に示すことができれば、優秀な人材も集まりやすくなるでしょう。

ミスマッチにつながる要素を事前に共有できる

転職に対して大なり小なりリスクを伴うことに不安を覚える求職者は少なくありません。そしてそれは、中途採用を行う企業側からしても心配の種だといえます。中途入社組にはなるべく早く結果を出してほしいなかで、ミスマッチが発生してしまうと、やはり大きな痛手です。したがって、あらかじめ少しでも会社の特徴、取り巻く状況を知ってもらうためにも、中途採用比率は有意義なデータとして公表するに越したことはないでしょう。

中途採用比率を公表するデメリット

では次に、中途採用比率を公表するデメリットを紹介します。メリットだけでその価値を知るのは早計です。デメリットもおさえたうえで採用活動に臨んでください。

応募を避けられる可能性もある

中途採用比率を理由に、該当する企業に対して自身が環境になじめるか不安を抱く方がいらっしゃいます。もちろん、その判断が妥当なケースもありますが、“転職者に対しておざなりに管理されているのではないか”など端から思い込む求職者がいるのも確かです。この場合、本来マッチングできた機会や縁をみすみす逃しかねません。企業側からしても入社後のミスマッチは避けたい一方で、応募が減るのは考えものです。したがって、比率とは別に、求人広告では求職者が中途入社でも安心できることをしっかりと打ち出す必要があります。

貴社に合わせたデータが必要な場合や、賃金設定のご相談など、どうぞ気軽にお問い合わせください!

コストが掛かる

中途採用比率を公表する過程において、当然、データ整理や開示する作業が必要です。直近3事業年度分が対象であることからも、手間やコストが掛かるのは容易に想像できます。採用業務に支障をきたす可能性も否めません。しっかり対策を練ることが大事です。

人事業務を自動化・効率化するサービスなどもご用意できます。どうぞ気軽にお問い合わせください!

中途採用比率の公表義務化に対する企業側の処置

中途採用比率の公表義務化によって、ここまで述べてきたようなさまざまな側面が浮き彫りになっています。そうしたなか、実際のところ企業はどのように対処していくのがよいのでしょうか。以下、意識や準備ができていると望ましいことを列挙します。ぜひ、参考にしてみてください。

担当者を決める

中途採用比率の公表には、ときに煩わしく思える作業も含まれます。この業務を一人が自己判断のもと着手できる状態で管理(放置)しておくのは、結果的に混乱を生むことにつながりかねません。また、過去3年分のデータ収集や情報の精査などを行うにあたって責任の所在を曖昧にしてしまうのは、それだけでリスキーです。したがって、担当部署や担当者を明確に決めておく必要があります。

求職者の心理や動きを知る

中途採用比率を公表することによって自社の採用活動にマイナスの影響を及ぼす可能性はゼロではありません。そのため、求職者がどのような印象を持つのか、それが行動にどうつながっているのかなど把握しておくことが大事です。あわせて公的機関が実施している調査などにもアンテナを立て、随時、最新情報をインプットしていきましょう。

中途採用比率の調整を図る

単に中途採用比率を公表するだけでなく、前述したように求職者動向をチェックしたうえで、それに応じた調整を図ることができれば、新たな人材確保にもつなげられるかもしれません。キャリア採用を積極的に行っている企業なら、ぜひ、この機会(算出した数値)を有効活用してください。

貴社に合わせたデータが必要な場合や、賃金設定のご相談など、どうぞ気軽にお問い合わせください!

中途採用比率が採用活動での環境整備につながる

中途採用比率の公表は、ダイバーシティやジェンダーの格差問題に取り組むといった社会的意義をも湛えた企業の採用における環境整備の促進に寄与する制度です。加えて、企業側にとっては、前項でも触れたように扱い方次第で自社への応募者を増やすことやマッチング精度の高い人材の獲得に一役買う期待が持てます。転職が当たり前の時代だからこそ、生かせる部分は積極活用していくのが大事です。ぜひ、効果的な求人につなげてください。

さて、そうしたなか、dip(ディップ)では企業と求職者の架け橋になる求人サービスを、ターゲットやニーズに応じて複数ご用意しております。いずれも、トレンドの変遷に目配りしたうえで、”いま”に敏感な採用への後押しが可能です。中途採用比率の公表がそうであるように、アルバイトも含めて新天地を探す求職者の方々が安心できる求人広告を作成いたします。

貴社に合わせたデータが必要な場合や、賃金設定のご相談など、どうぞ気軽にお問い合わせください!