顛末書とは?

まずは、顛末書の基本概要や目的、混同しやすい始末書との違いをお伝えします。

顛末書の概要

“顛末”とは、物事の最初から最後までを指す言葉です。顛末書では、仕事上のミスや不始末、トラブルが発生した際の経緯について、まさに一部始終をくわしく説明します。そのなかで、問題が起きた原因や再発防止策なども報告するわけですが、そこではどうしても客観的な視点が必要です。したがって、ミスを引き起こした本人ではなく、同じ部署にいる第三者によって書かれることも珍しくありません。むしろ、望ましいものとされます。

顛末書が必要な場面

提出が必要な場面として考えられるのは、たとえば次のケースです。

- 商品に不備があったとき

- サービスに不具合が生じたとき

- 手続きにミスがあったとき

- 面接時にハラスメントがあったとき

もちろん上記に限らず、さまざまなシチュエーションが想定できます。

また、トラブルの内容によっては、取引先や顧客など社外に向けて提出することもあります。

顛末書を作成する目的

顛末書は、ミスやトラブルが起きた経過、原因、再発防止策を客観的に報告するために必要な書類です。企業側からすると、問題の状況を把握したうえで同じ事態に陥らないよう、予防、改善への取り組みを徹底しなければなりません。当然、顛末書が参照されます。

始末書との違い

顛末書と似た書類に始末書があります。過失時に提出する点こそ共通しますが、中身や役割は大きく異なるため、注意が必要です。顛末書と混同して解釈される方も少なくありません。

顛末書が一連の流れを説明するものであるのに対して、始末書は、本人の反省や謝罪、再発防止の誓いに重きが置かれます。そのため作成者は、第三者ではなくトラブルを引き起こした本人自身です。なお、懲戒処分の一つとして数えられます。

▶関連記事:始末書とは?書き方から例文、追加処分の有無まで企業向けに解説

顛末書の作成に必要な情報、望ましい書き方

基礎知識をお伝えしたところで、続いては、顛末書を作成するにあたって必要な情報や望ましい書き方を紹介します。

顛末書に記載する項目

顛末書の記載項目は大まかに次のとおりです。

- 日付

- 宛名

- 作成者名

- 件名

- 概要

ざっと、上記が挙げられますが、マナーとして確実に漏れのないようにしましょう。

そして、注力したいのが概要です。次項でくわしくお伝えします。

概要で伝えること

概要に関しては次の情報を適切に示すようにしましょう。

- 問題発生日時

- 問題発生場所

- 問題の内容(何が起きたのか)

- 当事者(トラブルを招いた従業員)

- 問題発生時の状況

- 問題発生の原因

- 被害や損害の規模

- 対応状況

- 再発防止対策

- 作成者の所感、意見など

簡潔に箇条書きした方がよいもの、文脈含めて細かく補足説明すべき内容など、的確に分類したうえで、何より読み手にとってわかりやすく記載することを心がけてください。 ※項目はあくまで参考例です。発生した問題の内容や顛末書の提出先に合わせて項目名などを変える必要があります。

推奨形式は5W1H

5W1Hをまとめると次のとおりです。

- When:いつ

- Where:どこで

- What:何が

- Who:誰によって

- Why:なぜ

- How:どのように

経緯については各W、再発防止対策ではHを意識してもらえるとよいでしょう。この形式を適用することによって、まさしく前述した読み手に対するわかりやすい表現へとつながるはずです。

顛末書を書いてもらう際の注意点

顛末書には、前項で述べた望ましい書き方もあれば、気をつけるべき注意点も存在します。むしろ後者の方が、把握しておいた方がよいかもしれません。とりわけ社外に提出する場合、リスクヘッジとして確実におさえておきたいところです。以下、具体的に列挙します。

タイミング

顛末書は基本的には問題の収束後に提出するものです。一方で例外は、事態を落ち着かせるのに時間が掛かるケースや、問題発生後、何かしら先に報告が必要な状況に立たされたときなどです。その際、顛末書とは別に、経緯報告書を作成してもらう必要も出てきます。悠長に構えていると、社内はおろか取引先に提出する場合、トラブルが膨れ上がる恐れもあるため、タイムリーな動きを心がけましょう。

書式

顛末書は、一般的に手書きかデータかの決まりはなく、組織によって異なります。だからこそ、自社の規定や提出先の意向はしっかり共有しておきたいところです。「手書きの方が心がこもっている」「データの方が扱いやすい」……こうした先入観で勇み足する従業員は少なくありません。

正しい報告

顛末書はトラブルやミスの全容を知らない第三者に向けて書かれる書類です。そのため、誰が読んでも事態を把握できるようにする必要があります。

場合によっては、全容を把握しているのは当事者およびその周辺のごく一部の人間だけのケースもあるでしょう。そうしたときに嘘をついてしまいたくなるのが人間です。しかし、事実の隠蔽は後々発覚した際、さらに立場を悪くしてしまいます。

業務上のミスや失敗は誰しもがあり得るものです。大事なのは、同じ過ちを繰り返さないこと。そう考えれば、事実を正確に記載することはむしろ名誉挽回の第一歩です。この解釈を組織全体で共有したうえで、くれぐれも虚偽報告が起きないよう注意しましょう。

過度な強要

部下に対して顛末書の提出を頻繁に求める上司が稀に見受けられます。口頭での指導で済む範囲のミスに対しても逐一顛末書を書かせるような、いきすぎた指導をした場合、パワハラ認定されても仕方ありません。仮に起訴された際、まさに顛末書が証拠として扱われる可能性もあります。

顛末書の記載例

実際の顛末書について、社内向け用と社外向け用の2パターンを紹介します。それぞれのポイントとあわせて参考にしてください。

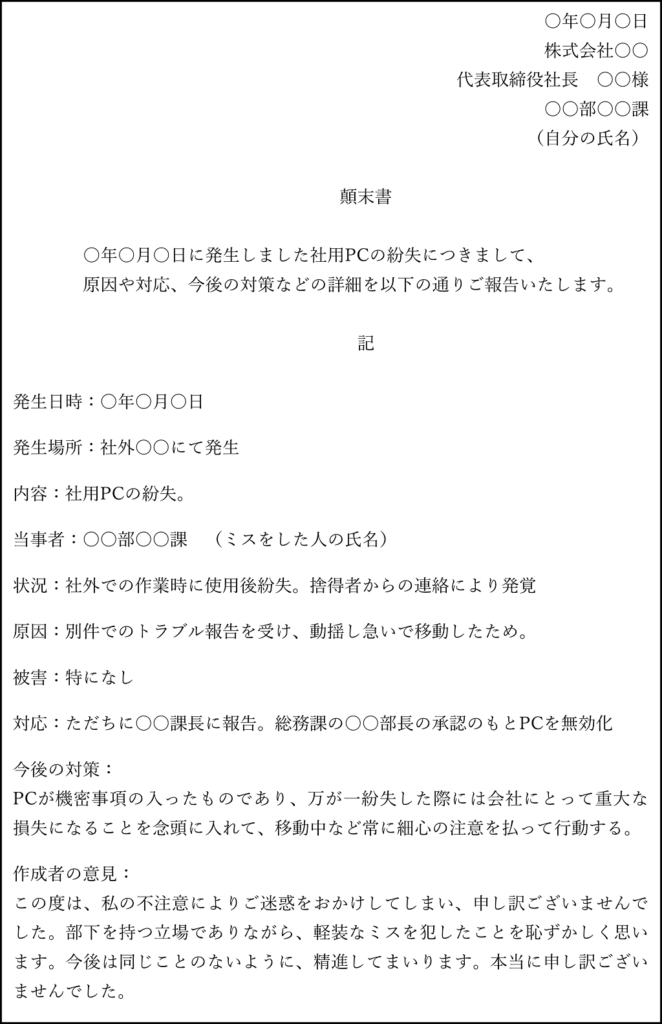

社内向け顛末書の一例

| 発生日時:○年○月○日 発生場所:社外○○にて発生 内容:社用PCの紛失。 当事者:○○部○○課 (ミスをした人の氏名) 状況:社外での作業時に使用後紛失。捨得者からの連絡により発覚 原因:別件でのトラブル報告を受け、動揺し急いで移動したため。 被害:特になし 対応:ただちに〇〇課長に報告。総務課の○○部長の承認のもとPCを無効化 今後の対策: PCが機密事項の入ったものであり、万が一紛失した際には会社にとって重大な損失になることを念頭に入れて、移動中など常に細心の注意を払って行動する。 作成者の意見: この度は、私の不注意によりご迷惑をおかけしてしまい、申し訳ございませんでした。部下を持つ立場でありながら、軽装なミスを犯したことを恥ずかしく思います。今後は同じことのないように、精進してまいります。本当に申し訳ございませんでした。 |

会社の備品紛失は、まさに顛末書が必要になる典型的なケースです。状況、原因、対応、今後の対策、これらは特に明確に記すことを心がけてください。

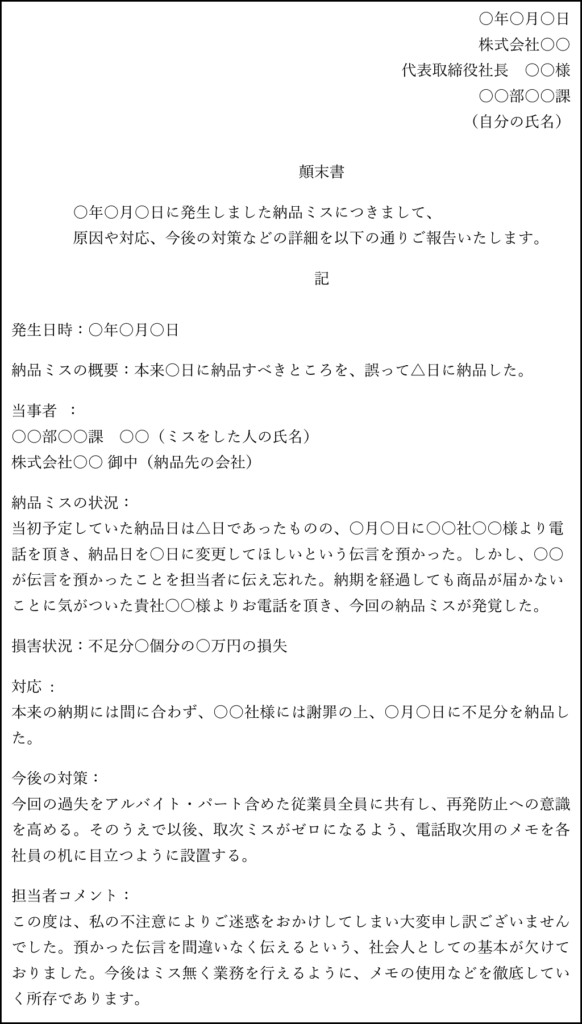

社外向け顛末書の一例

| 発生日時:○年○月○日 納品ミスの概要:本来○日に納品すべきところを、誤って△日に納品した。 当事者 : ○○部○○課 ○○(ミスをした人の氏名) 株式会社○○ 御中(納品先の会社) 納品ミスの状況: 当初予定していた納品日は△日であったものの、○月○日に○○社○○様より電 話を頂き、納品日を○日に変更してほしいという伝言を預かった。しかし、○○ が伝言を預かったことを担当者に伝え忘れた。納期を経過しても商品が届かない ことに気がついた貴社○○様よりお電話を頂き、今回の納品ミスが発覚した。 損害状況:不足分○個分の○万円の損失 対応 : 本来の納期には間に合わず、○○社様には謝罪の上、○月○日に不足分を納品した。 今後の対策: 今回の過失をアルバイト・パート含めた従業員全員に共有し、再発防止への意識を高める。そのうえで以後、取次ミスがゼロになるよう、電話取次用のメモを各社員の机に目立つように設置する。 担当者コメント: この度は、私の不注意によりご迷惑をおかけしてしまい大変申し訳ございませんでした。預かった伝言を間違いなく伝えるという、社会人としての基本が欠けておりました。今後はミス無く業務を行えるように、メモの使用などを徹底していく所存であります。 |

社外に対しての顛末書は、事の経緯を詳らかに記すとともに、深いお詫びの気持ちもしっかりと伝えてください。とりわけ気を付けたいのが、ミスを招いた当時の状況をあやふやにしないこと。下手に小細工を弄すると、挽回の芽がつぶれる恐れもあります。また今後の対策も、決して精神論には終始せず、具体的な打ち手を講じるようにしましょう。

顛末書への理解が組織の活性化にもつながる!

顛末書の作成を疎かにしてしまっては、関係者に対して信頼を損ねてしまう恐れがあります。そのため、いざ必要になるときに備え、企業側が理解を深め、組織全体に浸透させることは必須です。ゆえに本記事も少なからずお役に立てるものではないかと考えます。折に触れ目を通してみてください。ぜひ、参考にしていただきたいです。

と同時に、並行して採用活動にも注力されているかと思います。そうしたなかおすすめしたいサービスが「はたらこねっと」です。正社員、契約社員、パート・アルバイトといった直接雇用のお仕事掲載と、派遣社員募集の両輪で活用できます。気になることがあれば、まずはお問い合わせからでもどうぞ(ご相談は無料で承ります)。ぜひ、ご検討ください。

【監修者の紹介】

アラタケ社会保険労務士事務所

代表 荒武 慎一

同志社大学卒業後、富士ゼロックス株式会社を経て、平成27年アラタケ社会保険労務士事務所を開設。平成30年すばるコンサルティング株式会社取締役エグゼクティブコンサルタントに就任。助成金セミナーを各地で開催し、難解な助成金を分かりやすく解説することで高い評価を得ている。社会保険労務士、中小企業診断士。