嘱託社員とは?パートとは?

はじめに、嘱託社員とパートそれぞれについて簡単に説明します。基礎知識として確実におさえておきましょう。

嘱託社員について

嘱託社員は非正規雇用や短時間労働者を指す言葉として使われていますが、法律上の定義はないため、つまるところ企業によって扱いは異なります。

とはいえ、嘱託社員という言葉は一般的に「定年後に再雇用された人」「定年以降の年齢で新規採用された人」のことを指す場合がほとんどです。そして、その数は年金の受給が60歳から65歳に引き上げられた2013年から、増加傾向にあります。

一方で、医師や弁護士など長年の経験から得た専門的な知識や技能を持つ人が、企業などから業務を請け負って働くケースにおいて、嘱託社員と呼ばれることもしばしば。ちなみに、彼・彼女らは請負契約になるため、労働基準法の適用から外れます。

なお、嘱託社員のポジションが重用されるコミュニティはなにも一般企業だけではありません。地方公務員でも、嘱託職員として仕事をする人は多くいらっしゃいます(「非常勤職員」の呼称が一般的です)。

パートについて

俗に「パート」といわれるパートタイマーは、その名のとおり、勤務時間を部分的に調整して働く従業員を指します。厳密には、時間単位で働く労働者全員が当てはまりますが、世間的に、学生やフリーターがアルバイト、主婦がパートといった具合に呼称が分けられている印象です。おそらく後者の場合は、介護や育児など家庭の事情でイレギュラーな時間で働く方が多いからでしょう。業務自体も結果的に限定的になることが多いように思います。

▶関連記事:パートとアルバイトに違いはあるの?社会保険や扶養の観点からも解説

嘱託社員とパートの類似点

違いを洗い出す前に、類似点も確認しましょう。とりわけ契約に関して嘱託社員とパートは、明確に共通事項が存在します。具体的には以下の要素です。

有期労働契約

企業は嘱託社員とパートに対して、ほとんどの場合、雇用期間の定めがある有期労働契約を締結しています。そう、半年間や1年間など、具体的に期間を定めて就労してもらうところからスタートし、終了に際しては延長する場合、更新が必要になる働き方です。 なお、有期労働契約であっても雇用期間が5年を超えれば、労働者は(申し出一つで)無期労働契約に転換する権利が与えられます。ただし、定年後は例外です。

有期雇用労働法の適用対象

有期雇用労働法は、端的にいって非正規労働者と正社員の不合理な待遇差をなくすために施行された法律です。「基本給が低い」「手当が出ない」などが嘱託社員もパートもこの法の下、声を上げることができます。なお、適用されるのはあくまで同じ企業内です。業種や職種全体にまで広がって均一的に管理されるわけではありません。

労働条件の提示

企業は雇用する際、具体的な労働条件を提示することが義務づけられていますが、嘱託社員とパートの場合、パートタイム労働法により、退職手当や昇給、賞与の有無や相談窓口を提示する必要があります。また、多くの企業では就業規則を作成し、行政官庁に提出しなければなりません。常時10人以上の労働者を雇用していない使用者に限っては、就業規則の作成は任意として扱われますが、無用なトラブルを防止するためにも、作成が推奨されています。なお、就業規則の内容を変更する場合、事業所の従業員のうち過半数を占める労働組合または代表者の意見を聞くことが必須です。これらはあわせて覚えておきましょう。

▶関連記事:労働条件の明示義務について、ルールの改正とあわせて解説

| 嘱託社員やパートについて理解を深めるだけでなく、採用活動にも注力したい方はdipが提供する求人広告掲載サービスのご利用を検討ください。ご案内ページはこちらです。 ▶【公式】求人広告を掲載、採用業務を支援-dip(ディップ) |

契約面でみられる嘱託社員とパートの違い

さて、いよいよ本題のとおり、嘱託社員とパートの違いについて迫ります。まずは契約面をピックアップ。嘱託社員ならではの特性を理解することで、“違い”が浮き彫りになるのがわかるはずです。

高年齢者雇用安定法の影響を受けやすい

高年齢者雇用安定法とは、高年齢者の雇用促進を目的とした法律です。同法による影響はとりわけ嘱託社員の増加に及んでいるといえます。少子高齢化が社会問題である昨今、高齢者の雇用機会の創造は急務の課題です。そこで同法では、希望する高年齢者を65歳まで雇用するよう義務づけるなど、高齢者が継続して契約できる(働ける)環境整備を企業に求めています。すなわち、嘱託社員を生み出すための法律といっても過言ではありません。

なお、嘱託社員を雇う典型例として、次のような流れが想定できます。

| 正社員で雇用している59歳のAさんから定年後について嘱託社員の打診をされる ⇒ 60歳での定年退職したAさんを65歳まで嘱託社員として雇うことにする(新たな雇用契約を結ぶ) ⇒ 65歳以降も働く意思を見せたAさんとの契約を更新する |

そのほか年金支給開始年齢の上限が2022年4月より5歳引き上げられた影響も大きいでしょう(60~70歳から60~75歳まで選べる範囲が広がりました)。

上記は、一概にパート全体に当てはまるというよりは、定年後に嘱託社員として働き続ける人に関わるトピックです。ゆえに、一つの契約制度が類似した複数の雇用形態を分かつポイントになっているのがわかります。だからこそ、人事担当者はたとえちょっとしたことでも法律(の更新)には敏感にならなければならないと、あらためて感じる次第です。

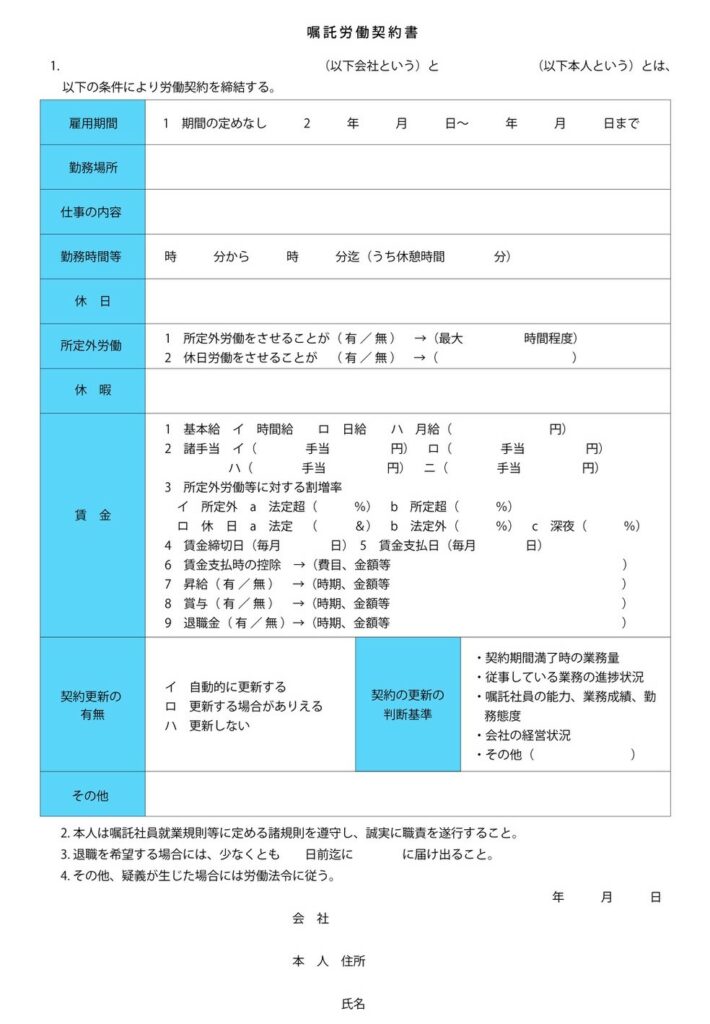

嘱託社員向けの雇用契約書がある

雇用契約書でパートと区別化することも可能です。ずばり、嘱託労働契約書がそれに当たります。

給与や退職金などの賃金に関することはもちろん、労働時間や休日といった従来の労働条件から変更になる部分は、嘱託社員だからこそ十分な話し合いが求められるでしょう。

| 雇用契約についての理解を深めつつ、採用活動にも注力したい方はdipが提供する求人広告掲載サービスのご利用を検討ください。ご案内ページはこちらです。 ▶【公式】求人広告を掲載、採用業務を支援-dip(ディップ) |

給与面でみられる嘱託社員とパートの違い

続いては、給与面の違いを取り上げます。嘱託社員とパート、それぞれ具体的に言及。賞与や退職金に関する比較も含めて、企業側が理解・注意すべきポイントは漏れずに把握しましょう。

嘱託社員の給与

嘱託社員の給与については、専門家として業務委託されたケースなども含まれるため、一概に述べることはできませんが、能力や知識を見込まれて嘱託社員になった方でいうと、正社員と同等の給与が支給されることもあります。とはいえ、アルバイトや契約社員と変わらないのが一般的です。具体的には、年収200万円台が一つの基準でしょう。

嘱託社員の賞与

嘱託社員に賞与が支給されるかどうかは、雇用契約書や就業規則の内容次第です。もちろん、法的に支給義務があるわけではないため、制度自体を設けていない企業も多く存在します。

嘱託社員の退職金

賞与同様、退職金も、採用された際の契約書・就業規則に記載があれば支給する必要があります。とはいえ、定年後に再雇用する場合だと管理が煩わしく感じられるかもしれません。したがって、就業規則には「再雇用の場合、最終退職時にまとめて支給する」など明確な規則を設けることをおすすめします。

パートの給与

厚生労働省の毎月勤労統計調査でみると、パートとして働いている方の平均給与は、月収で97,201円、年収にすると約116万6千円のようです。なお、社会保険料、厚生年金保険料の控除や配偶者控除を受けるため、労働時間や金額を調整しているパートの方も少なくありません。

パートの賞与

正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間の不合理な格差をなくすために導入された同一労働同一賃金の制度が導入されたことにより、正社員と変わらない働きが認められたパートに対しても企業は、正社員と同様に賞与を支給しなければなりません。シフトがどうしても時短になりがちなパートにとって、同一労働になることは滅多にないことと思われますが、企業は、制度自体の存在をしっかり念頭に置く必要があります。

パートの退職金

就業規則に「パートタイマーにも退職金を給付する」と記載されていれば、企業は退職金を支払う必要があります。といっても一般的には、「勤続5年以上」「週に20時間以上」など、勤続年数や労働時間について条件があるケースがほとんどです。もちろん、退職金の給付自体、義務ではないため、就業規則に“無し”と記載しても構いません。

| 嘱託社員やパートに支払う給与についての理解を深めつつ、採用活動にも注力したい方はdipが提供する求人広告掲載サービスのご利用を検討ください。ご案内ページはこちらです。 ▶【公式】求人広告を掲載、採用業務を支援-dip(ディップ) |

福利厚生、休日、有給休暇でみられる嘱託社員とパートの違い

最後に、福利厚生、休日、有給休暇について、嘱託社員とパートで違いがあるのか解説します。それぞれ、以下のとおりです。

福利厚生

嘱託社員、パートともに、社会保険(厚生年金保険、健康保険、雇用保険、労災保険)に加入できますが、前者の場合は特例的かもしれません。というのも健康保険および厚生年金保険では、定年退職後に再雇用する場合、「同日得喪」の対象となるためです。これによって嘱託社員は、定年時の資格喪失と再雇用後の資格取得の手続きを同時に行います。

休日

嘱託社員の休日は、該当従業員の希望、能力、経験および経営状況などを総合的に勘案して、個別の嘱託契約によって定められます。他方、パートの休日は、所定の出勤日以外で少なくとも1週間のうち2日必要です。なお、そこで決めた日に関しては、やむを得ない事情であれば、双方の合意を得ることで変更できます。

有給休暇

労働基準法では、業種・業態や雇用形態にかかわらず、一定の要件を満たしたすべての労働者に対して、年次有給休暇を与えなければならないと定められています。

有給休暇が発生する条件は以下の2つです。

- 入社日から継続的に働き始めて半年以上経つこと

- 雇用契約書などで交わした所定労働日の8割以上の出勤を満たすこと

これは、嘱託社員もパートも両者当てはまります。そのなかで違いが生まれるとしたら、与えられる日数でしょう。それは、契約した労働日数や時間によって異なる可能性があります。なお、週1日シフトのパートでも半年以上経てば有給休暇自体は取得可能です。この場合、1日もらえることになります。

▶関連記事:パートの有給休暇取得の条件、付与する日数、賃金の計算方法など解説

嘱託社員とパートの違いに対する理解は人事業務に必須!

企業の人事担当者の方にとって、類似点も認識しつつ嘱託社員とパートの違いについて把握しておくことは必須です。契約、給与、休日面でみられる細かな違いを知ることで、従業員との不毛なトラブルを避けられます。あらためて拙稿を参照し、全体的に理解を深めていただけますと幸いです。ぜひ業務にも生かしてください。

なお、採用業務の効率化を図りたい方には「コボット」の利用をおすすめします。入社手続き・雇用契約をペーパーレス化し、作業時間の大幅な削減が期待できます。人事担当者の負担軽減につなげられるサービスです。ぜひ導入をご検討ください。