パートも対象!有給休暇の基本概念

有給休暇とは、労働者の休暇日のうち使用者から賃金が支払われる休暇日を指します。ちなみに、正式名称は「年次有給休暇」です。

労働基準法に記載されています。つまり、労働者の権利です。これは正社員だけではなく、パートやアルバイトも一定条件を満たせば取得できます(くわしくは次章で説明します)。

有給休暇が設けられる理由

有給休暇は、労働者の心身の疲労回復・リフレッシュにつなげるべく設けられた制度です。取得にあたっては、会社に理由を告げる義務はありません。繰り返しますが、休みであっても通常の労働日同様に賃金が発生します。そして会社側は、賃金の減額そのほか不利益な取り扱いをしてはならないとされています。仮に従業員が有給取得の条件を満たしているにもかかわらず有給を与えない場合は、会社側に罰則が科せられます。

パートやアルバイトに対しても有給休暇取得の促進が大事

正社員に限らずパートやアルバイトであれ、条件を満たしていても、有給休暇取得を自ら申し出ることに控えめな方がときどき見受けられます。どの企業においてもやはり、条件を満たした方々には取得を促すことが大切です。これは、結果的に自社にとって恩恵を賜るチャンスだとも捉えることができます。

昨今はインターネットであらゆる情報を入手できる時代です。有給休暇を労働基準法のルールどおりに取得できる職場は、安心感をもたらします。いわずもがな、採用活動にもよい影響を及ぼす要素です。 仮に、人材の獲得や定着に不安を覚えるのであれば、優先的に見直していくことをおすすめします。

また、欲しい人材にアプローチできるサービスの活用も有効です。とりわけ、アルバイト募集・求人なら掲載料金プランが選べるバイトルをおすすめします。日本最大級のアルバイト・パート求人サイトとして認知度も高く、さまざまなユーザー層から利用されています。独自のサービス機能で求職者と素早くマッチングできる点も特長です。

パートの有給取得条件と義務について

パート・アルバイトが有給を取得する条件は大きく2つあります。また、条件を満たした労働者に対しては、企業側は有給を取得させなければなりません。そう、義務が発生します。以下、具体的に説明します。

6ヶ月以上の勤務

一般的に、同じ職場で試用期間も含め6ヶ月以上継続して勤務した従業員は、有給休暇の取得が可能です。そしてこれはアルバイト、パートも当てはまります。また、仮に6ヶ月を満たない短期契約であっても、更新によって(6ヶ月に)到達したなら条件に該当します。

出勤日数が8割以上

雇用契約書や労働契約書に記された労働日のうち、8割以上出勤している場合、有給休暇の取得条件に該当します。これは、たとえ契約上週1日でも、6ヶ月間働き続け、休んだ回数が2割未満なら十分権利を満たすという話です。

一方で、毎週決まった日時に出勤する定めがなければ、例外も出てきます。この場合、有給休暇取得の可否については、双方で規定を設けたうえで判断することになります。

パートに対する有給取得日数の義務

「働き方改革関連法」により、2019年4月に労働基準法が改正。有給休暇が10日以上付与された労働者に対して、企業側は付与日から1年以内に5日の有給休暇を取得させることが義務化されました。

日本では同僚や上司への気兼ねやためらいから有給取得が進まないことが多い傾向にあります。こうした状況を踏まえてか、時季を指定して取得させるようになったわけです。

なお、5日を超えた日数については労働者側に有給の希望日がゆだねられます。その際、企業側が指定する必要はありません。

パートが有給休暇を取得できる日数

パートが取得できる有給休暇の日数について、勤務時間や内容が労働基準法で定められている「一般労働者」に当てはまる場合は、原則、1年に10日以上付与されます。そのほか所定労働日数に応じて割り出されるなど、対象区分によって与えられる日数はさまざまです。以下、詳細を説明します。

一般労働者の有給休暇取得日数

「一般労働者」の定義は次のとおりです。これは正社員に限らず、パートにも当てはまります。

- 週5日以上の勤務

- 週30時間以上の労働時間

- 年217日以上の労働日数

この条件下での有給取得可能な労働日数は、原則として以下のルールで付与されます。

| 6ヶ月勤続…10労働日 1年6ヶ月勤続…11労働日 2年6ヶ月勤続…12労働日 3年6ヶ月勤続…14労働日 4年6ヶ月勤続…16労働日 5年6ヶ月勤続…18労働日 6年6ヶ月以上勤続…20労働日 |

パートタイムの場合は、所定労働日数に応じて比例的に付与されます。

| 継続勤務期間 | 6ヶ月 | 1年6ヶ月 | 2年6ヶ月 | 3年6ヶ月 | 4年6ヶ月 | 5年6ヶ月 | 6年6ヶ月~ |

| 週4日労働 年間169日~216日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 12日 | 13日 | 15日 |

| 週3日労働 年間121日~168日 | 5日 | 6日 | 6日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 |

| 週2日労働 年間73日~120日 | 3日 | 4日 | 4日 | 5日 | 6日 | 6日 | 7日 |

| 週1日労働 年間48日~72日 | 1日 | 2日 | 2日 | 2日 | 3日 | 3日 | 3日 |

週の労働時間・労働日数が定まらない場合

介護職では、パート勤務がシフト制の場合、訪問介護労働者向けに出された行政通達(平成16年8月27日、基発0827001号)で示されているとおり、半年間の勤務実績を2倍して1年間の所定労働日数は割り出されます。仮に入社してから半年までの出勤日数が50日だった従業員の場合、1年間に換算すると100日(継続勤務期間)です。そこで前項の早見表を確認します。この場合、3日の有給休暇を付与することがわかります。

パートから正社員に登録された場合の有給について

パートが昇格して正社員になった場合でも、それまでの勤続年数はリセットされません。したがって、パート勤務時代から蓄積した分が付与されます。

パートに対する有給休暇分の賃金

有給休暇取得による賃金は主に以下の3パターンで算出できます。

ずばり「直近3ヶ月の実績」「勤務時間×時給」「標準報酬日額」です。

勤務内容にバラツキがあり、単純に時給計算できないケースでも有給は取得できます。企業側はいずれか適切な方法で計算し、給与を支給してください。もちろん、会社の規定や就業規則のなかで計算方法に関する明記がある場合は、それに従います。

以下、それぞれの詳細です。

直近3ヶ月の実績から算出

労働時間や労働日数に変動がある場合の算出方法です。臨時手当やボーナス、労災などの理由を除き、直近3ヶ月の賃金総額から勤務日数を割り出して給与を算出します。

| 過去3か月の賃金総額120,000円・勤務日数の合計が30日の場合 120,000÷30日=4,000円 |

勤務時間×時給

労働時間・労働日数が決まっている場合には、時給×勤務時間で算出できます。もっともシンプルな計算方法です。

| 時給1,000円5時間勤務の場合 1,000円×5時間=5,000円 |

標準報酬日額

健康保険料の計算を簡易にするための仮の月給 に当たる標準報酬月額から、日割りの金額を算出するやり方もあります。ただし対象は、パートが勤務先の健康保険に加入していて、なおかつ、労使協定が交わされている場合です。

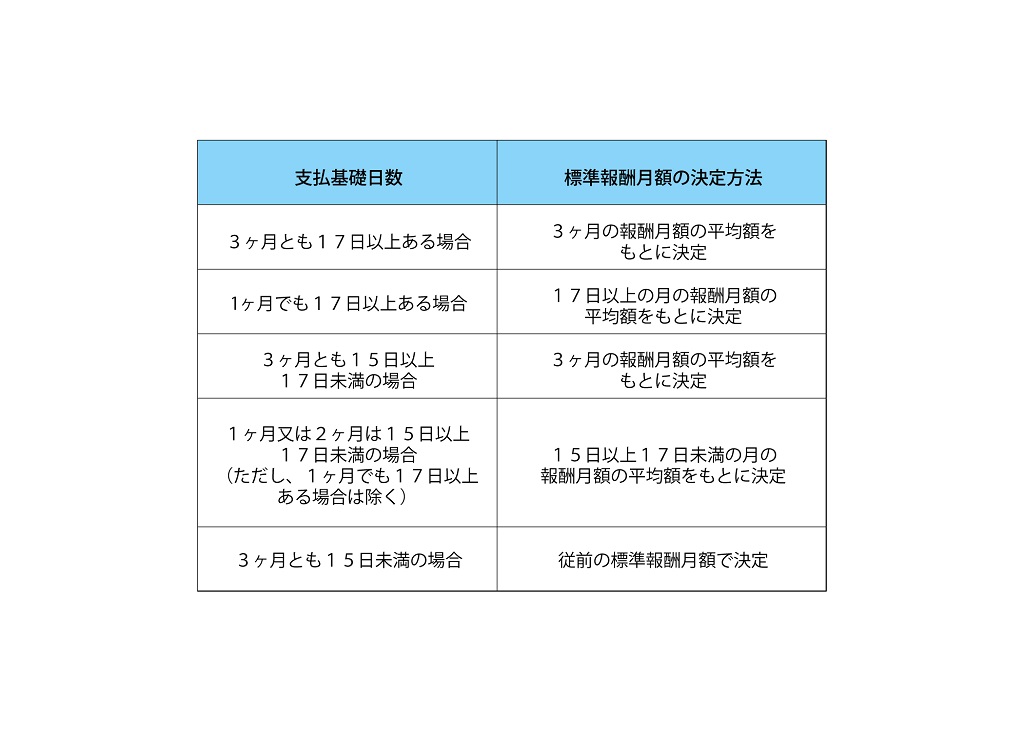

また、標準報酬月額を決める際には以下の表にあるように、支払基礎日数がかかわってきます。

有給取得日を変更する権利「時季変更権」

有給取得条件を満たしたパート・アルバイトの労働者には、原則として希望日に有給を与えなくてはなりません。一方で、これが企業側の運営に支障をきたす場合は「時季変更権」を行使することで、有給申請の拒否が可能です。

本来、有給休暇は労働者に認められた権利であるため、労働者の希望を可能な限り受け入れなければなりません。時季変更権を行使できるのは、あくまでも職場の正常な運営が難しくなる場合です。たとえば、パートの休日申請が多く、人材確保も難しい時期、とりわけお盆や年末など繁忙期に有給取得希望者が重なった場合などは、時季変更権で調整できます。

また、代わりがいないケースも困った状況にあるといえるでしょう。大型トラックの免許など特殊な技能を持ったパートの方も少なくありません。そうした属人性の高い職場において、時季変更権の行使は要相談の範疇だと考えます。

いずれにせよ、組織や業務にダメージを与える場合には、交渉の余地はあるはずです。その際は「従業員の退職」「常に人手が不足している」「繁忙期」といった漠然とした理由だけでなく、具体的かつ丁寧に説明することが求められます。

パートの有給にまつわる罰則

パートもアルバイトも労働基準法の保護を受けているため、有給にまつわるルールに違反すると罰則が科せられることがあります。半年以上継続して勤務した労働者の有給取得については、雇用者側もしっかりと配慮し、原則として労働者の希望通りに有給を取らせましょう。また、有給を申請しない労働者には企業側から有給を取るよう働きかけましょう。以下、罰則になり得るケースです。

年間で5日以上の有給休暇を取得させない

年間5日以上有給を取得させていなければ、労働基準法第120条より、30万円以下の罰金を科せられる可能性があります。

希望するタイミングで有給休暇を与えていない

従業員の希望するタイミングで有給休暇を与えなければ、労働基準法第119条より 6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金を科せられる可能性があります。

時期指定をする際に就業規則に記載がない

有給休暇の取得時期を指定する際、就業規則に記載がないまま施行すれば、30万円以下の罰金を科せられる可能性があります。

パートの有給について人事担当者が知るべきポイントまとめ

正社員だけでなく、パートやアルバイトも条件に合致した場合、有給休暇を取得させる必要があります。そう、紛うことなく有給休暇は労働基準法に記された労働者の権利です。時季変更権の行使こそ可能ですが、基本的に前向きに受け入れるようにしましょう。

SNSが台頭する昨今、会社の評判は瞬く間に広がります。たかが有給取得と侮れません。理不尽に拒否することで、たちまち悪評が出回ることさえ考えられます。パート、アルバイトに対してもしっかり有給休暇を与えてあげることが大切です。同時にそれは優良企業としての一つの証ともいえます。

このように従業員を管理することは、給与面に限らず、細かく見ていくと非常に煩雑な業務です。極力、負担を減らすには、昨今のDXの潮流しかり、自動化システムを駆使するなどテクノロジーの恩恵に頼ることも考えていかなければなりません。そうしたなか、dipではAI・RPAを活用したDXサービス「コボット」を開発しました。とりわけ、従来のDXサービスでは資金・運用面に難があった中小企業にとって、非常に利便性の高いサービスです。導入の程、ぜひ、ご検討ください。

| サービスのご案内についてはこちら▼ 人事業務を自動化・効率化するならコボット サービスの導入事例をピックアップ▼ 採用業務がシンプル&スムーズに! |