ドライバー不足が加速!物流・運送業界で起きる2024年問題

ドライバー不足の今後を語るのに「2024年問題」は切っても切り離せません。ただでさえ人が減ってきたなかで、さらなる不安が募るこの問題。物流・運送業界における2024年問題とは一体何なのでしょう?

2024年問題とは?

2024年問題とは、いうなれば働き方改革関連法が自動車運転業務に適用されることで生じる、物流・運送業界の人材確保に対する影響への懸念です。この問題の核心は、2024年4月1日から施行されるトラックドライバーの時間外労働の上限規制にあります。そう、時間外労働が月間45時間、年間960時間に制限されるのです。法定労働時間や休憩時間を含めると、確保できるリソースは月間で大体270~280時間程度でしょうか(拘束時間については、「2024年問題へと発展した働き方改革関連法」の項でピックアップ)。また、勤務間のインターバルも、従来の8時間から11時間に変更されます。これは、ドライバーの健康と安全を守るための措置ですが、繰り返しお伝えしているように物流・運送業界には大きな影響を及ぼす可能性があるのも確かです。

2024年問題に対する不安

近年、特にそのきらいがある食い止めきれないドライバー不足。それ自体、大きな問題です。その原因については、次章「2024年以前から問題視されているドライバー不足の原因」でくわしく解説しますが、基本知識として日本の現状を把握しておくことは当然必要でしょう。少子高齢化や労働市場の縮小、運送業に対する低い収入やそのイメージ……等々、ドライバー不足はさまざまな理由によって引き起こされています。これに時間外労働の規制が加わるわけです。物流・運送業界における人手不足の加速は待ったなしの状況だといえます。

「給料が減る?」「実働時間は変わらない?」

主には、こうした不安を抱く労働者が多く出てくることをケアしていく必要があります。

ドライバーの収入減少

典型的な労働集約型産業といえる運送ビジネスにおいて、ドライバーの給料は、労働時間に大きく左右されるものです。ここが制限されることで時間外手当てが減り、また、業績が落ちれば基本給アップも見込めなくなります。しからばトータルで収入が大きく下がることもあり得るでしょう。結果、転職を考えるドライバーが多く出てくることが危惧されます。

運送・配送リソースの減少

稼働時間が少なくなることで運送・配送リソースが足りなくなれば、その分、売り上げも比例して落ち込む恐れがあります。これでは、荷主の要望に応えられる案件も限られます。もちろん荷主からしても、物を運べない、作れない状況は大きな問題であり、避けなければならない事態です。さらには前述したように、業績ダウンで個々の従業員の賃金を下げざるを得ない状況下では、職場を離れていく方が次々と出てくる悪循環に陥るかもしれません。かといって強引に実働時間を増やそうとすれば、行政からの指導が入ります。

くわしくは「2024年問題を乗り越えるための有効な対策」の章でも述べますが、2024年問題を乗り越えるためにはやはり、人材獲得と確保に注力することが肝だといえそうです。

2024年問題へと発展した働き方改革関連法

2024年問題の焦点になるトピックは、大きくは労働時間と賃金(労働者が得られる給料)でしょう。以下、2024年問題へと発展した働き方改革関連法での自動車運転業務に対する規定をもとに、それらについて言及します。なお、働き方改革関連法によって改善基準告示(自動車運転者の労働時間等の改善のための基準)も改正。荷主や運送会社としては管理が厳しくなりますが、ここで定められているように例外のケースもあります。あわせて把握しておいてください。

労働時間について

先述のとおり、自動車運転業務は2024年4月から、時間外労働は月45時間、年間960時間までと上限が設けられます。つまり、一般企業に適用される時間外労働の上限規制とは異なるわけです。なお、休日出勤は時間外労働の範囲には含まれません。

以下、守らなかった場合の罰則や1日、1ヶ月、1年における拘束時間など、より細かく説明します。

守らなかった場合の罰則

仮にドライバーを雇用する企業・個人事業主が上限規制に違反した場合は、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科される可能性もあり、迂闊に杜撰な管理ができません。にもかかわらず、現実的には時間外労働の上限を超えなければ遂行できないケースもあります。

1日における拘束時間

努力義務とはいえ、基本的に1日の拘束時間は13時間以内、上限は15時間以内に規制されています。また、14時間を超える日は週2回までが原則です。ただし、1週間の運行がすべて長距離運送で、なおかつ泊り(休息時間が住所地以外)で運行する場合は1週間に2回までという条件付きで拘束時間の上限を16時間まで延ばすことが許されています。

1ヶ月における拘束時間

月間の拘束時間は、法改正によって9時間短縮され、284時間以内に努めなければなりません。一応、例外として、労使協定がある場合に限っては、年間の拘束時間が3,400時間を超えない範囲で月310時間まで延長できます。ただし1年のうちで6ヶ月だけ行使可能です。加えて、284時間を超える月が3ヶ月を超えて連続してはいけません。

1年間における拘束時間

原則、1年の拘束時間は3,300時間以内と規定されています。労使協定がある場合は例外ですが、それでも3,400時間を超えてはいけません。

隔日勤務の特例

隔日(1日おき)での勤務時間は、21時間まで延長可能です。主にタクシードライバーに適用される規制ですが、夜間に4時間以上仮眠を与える場合は、2週間中3回まで2暦日・24時間まで拘束できます。ただし、2週間の拘束時間の合計は126時間(21時間×6勤務)以内、かつ勤務終了後は継続20時間以上の休息期間を与えることが条件です。

休息時間について

仕事終わりのドライバーには完全なる自由時間を与えなければなりません。これは休憩や仮眠とは別のものです。この休息時間にも法令があります。具体的には以下のとおりです。

努力義務と法令

休息期間は、基本的に勤務終了後から11時間以上は与えるよう努めなければなりません。とはいえ、難しい場合もあるでしょう。罰則に当たらないのも事実です。が、最低でも継続9時間は下回らないようにすることは、法令で定められています。

長距離運行の場合

前項の例外として、(ドライバーが管轄される営業所を出発し、貨物の集配を終えて帰ってくるまでの)走行距離が450㎞以上のいわゆる長距離運行では、1週間について2回に限り、継続8時間以上に定めることができます(泊り場所が住所地以外の場合)。と同時に勤務終了後は継続12時間以上の休息期間を与えなければなりません。

分割休息の変更

勤務終了後に与える休息期間を特例的に分割して与えることを分割休息といいます。これが、改善基準告示の改正によって1回4時間から3時間に短縮。1回の継続で3時間以上、合計だと10時間以上の休息期間が必要となり、期間は1ヶ月程度が限度とされています。一方で、これまで認められなかった3分割が可能です。ただし、3分割のあとは、継続12時間以上の休息期間が必要です(守らなければ法令違反)。また、3分割する日が連続してしまわないようにとの注意勧告もあります。努力義務ゆえに罰則こそありませんが、なるべく避けるようにしましょう。

働き方改革関連法案の施行で危ぶまれるその他の業界

2024年問題への懸念は、物流・運送業界だけが抱いているものではありません。というのも、具体的には建設業界や医療業界でも、働き方改革関連法案が施行されることで人手不足が加速していくのではないかと危惧されているのです。ここで挙げた2つの業界は長時間労働のイメージも強く、人が離れやすい、あるいは就きにくいといわれています。人材獲得が課題となるなか、物流・運送業界と同じように、2024年問題に直面することが禁じ得ない状況です。

上記に対応すべく、医療業界に強い、経験豊富なプロ人材が集まるサイト「バイトルPRO(プロ)」での掲載をおすすめします。

▶サービス:【企業向け/公式】バイトルPRO(プロ) – 掲載料金例あり!

賃金(労働者が得られる給料)について

時間外労働分は、従来であれば給料として得られたわけですが、2024年4月からは上限超えの賃金は発生しません。実際にその報酬がモチベーションの支えになっていた方も多くいらっしゃったことでしょう。「これではやってられない」との声が出るのも当然です。ただでさえ定着しない、確保できないドライバーの人材不足や止まらない高齢化の波が問題視されているなか、さらに混迷を極めるのは必至。だからこそ、企業側は来る時(2024年4月)に備える必要があります。

なお、「2024年問題」への理解をさらに深めたい方は、こちらの記事もあわせてご一読いただけますと幸いです。

▶ドライバー(運転手)の働き方改革「2024年問題」を知っていますか?

国土交通省実施の「働きやすい職場認証制度」についてもくわしく言及しています。求職者がドライバーとして働く際の参考になると同時に、企業側のあり方も問われるトピックです。ぜひお役立てください。

2024年以前から問題視されているドライバー不足の原因

ドライバー不足は、現時点で物流・運送業界が抱えている課題です。そこに2024年問題がのしかかってくるとなるとやはり、悲観的に展望する向きがあるのも正直、否めません。

少子高齢化により、社会全体で人手不足の問題が起きている昨今。物流・運送業界も例外ではなく、特にドライバーは、重労働にもかかわらず低賃金といった少なからず過酷な印象を持たれがちなため、人材獲得がなかなか困難な傾向にあります。もちろん、勤務時間の上限を短縮することは一見、健全な話のように思えますが、それによって賃金が減れば、かえって痛手に感じられる方も少なくないでしょう。結果、ドライバー職に就く人がさらに減るのではないかと、そこかしこで指摘されています。

ドライバーの高齢化

実状として、ドライバーの多くが高齢の方です。令和3年の労働力調査によると、道路貨物運送業における就業者の年齢構成は、45~59歳で全体の45.3%を占めていました。さらには60歳以上で17.5%。これも大きな数字です。

高齢化が進むと、健康問題や退職によりドライバーの数が減少し、結果的にドライバー不足が深刻化します。また、高齢ドライバーは事故リスクが高まる可能性もあり、安全性の観点からも問題視されています。

なかなか増えない女性ドライバー

昨今はさまざまな職種で多くの女性が活躍しているとはいえ、物流・運送業界ではいまだ男性社会がほとんどです。かつて国土交通省が発表したガイドラインでは、全産業の女性就労者の割合が約 43%であるのに対してトラック運送業の女性就労者の割合は約 18%、そのうち女性のトラックドライバーの割合は 3%に満たないものでした。が、今なおその傾向は変わりません。職場環境が(女性が働きやすいよう)整備されているとはいい難く、女性進出が遅れているのがわかります。他方、これが解消できれば、新たな労働力の確保が期待できます。その重要性は明らかです。

配達の高速化

配達の高速化はドライバー不足と深くかかわる要素です。

指定日配達や即日配達など今や当たり前のサービスといっても過言ではありません。なお、過去を遡るようにおさらいすると、次の例が挙げられます。

2010年:ヤマト運輸が即日配達サービスを開始

2012年:佐川急便が即日配達サービスを開始

2015年:Amazonがプライム会員向けに、(特定エリアに限って)注文後1時間以内で配達するサービスを開始

大手を中心に上記の施策が行われているわけですが、前提としてこれは人が足りているからこそ成り立つものです。が、顧客ニーズとして膨らみすぎてしまうと、やはり人手不足の現場では対応しきれないケースも出てくるでしょう。加えて、そこに2024年問題が絡みます。この潮流、いわば荒波をいかに乗り越えるかは、当分ついて回る課題です。

事故が多いイメージ

警察庁が発表している「交通事故統計」によると、営業用トラックの事故率は近年、顕著に減少しています。が、意外とその事実は知られず、一度事故が発生すると、マスメディア中心に大きく報じられがちなため、危険な仕事と捉えられがちです。もちろん、再発防止の戒めとして多くの人にそうやって周知させることは有効かもしれません。しかし一方で、ドライバーを志す方たちが二の足を踏む、まさしく進路に対してブレーキがかかるといった状態にもなりやすく、多くの企業にとって悩ましいポイントであることがうかがえます。危機への懸念を払拭させるためにはやはり、安全面での配慮を強化した労働環境の実現だけでなく、その取り組みを多くの方に知ってもらう努力が必要です。

免許制度の変更

2017年に準中型免許が新設されたことは、トラックドライバーの参入ハードルを上げてしまったかもしれません。普通免許で運転できるのは、軽貨物車両または1tトラック、2tトラックの一部です(普通免許で運転できる車両の総重量は、3.5t未満です)。現行制度で乗れるトラックが狭まったなか、それでもなおドライバーになりたい方であれば、準中型免許を取ることに何の躊躇いもないでしょう。が、実際のところそこまでの熱がある方ばかりではありません。それは当時も然り。(準中型でも)普通免許だけで運転できたことがきっかけで、トラックドライバーになった方も多いはずです。裏を返せば、そうした方々がわざわざ普通免許以上に費用が掛かる準中型免許を取得していたかは甚だ疑わしいものと考えます。それゆえ、免許取得者の差分がそのまま現在の人手不足につながっているともいえそうです。

感染症流行の影響

配達員は基本、複数人数で荷積みや荷下ろしを行います。そのため、コロナウイルスなどの感染症にかかった方が1人でも確認された場合、同じ環境で作業していたほかの従業員に影響を及ぼしかねません。特に、5類移行以前は、濃厚接触者に当たる方は会社に出勤できなかった状況でした。そう考えると、すでに物流・運送業界が逆境に立たされていたことは容易にうなずけます。

テクノロジーの発展

近年は、ドローンや自動運転などのテクノロジーの発展が著しく、これらを活用することによって、人に頼らずとも運送できる環境が作られつつあります。

実際にドローンで物流を行う取り組みは全国各地で行われ、専用機器の開発も進んでいます。有人地帯での目視外飛行(レベル4)を行うために必要な航空法改正案が国会で可決されたことも大きなトピックです。そうやって都市部における物流配送が検討され、いまや短距離だけではなく、モバイル回線を使った長距離飛行の研究も進んでいます。トラック輸送においても、高速道路上での自動運転化が問題ないと判断されるほど進化が顕著です。

こうした先鋭的なパフォーマンスやその導入における低コスト化により、近い将来にも物流システムが大きく変わることは容易に想像できます。しかし、現状はまだまだ人手が必要なのも確かです。にもかかわらず、ドライバー人気は陰る一方だといえます。おそらくそれは図らずもテクノロジーの発展が招いているのかもしれません。労働の負担を軽減しようと努めた結果、ロボットにとって代わる(もしくは人が淘汰されていく)未来が鮮明になりつつあるからこそドライバーを志向する若者が減ってきているのは、何とも皮肉な話です。

2024年以後はどうなる?不足が深刻なトラックドライバー

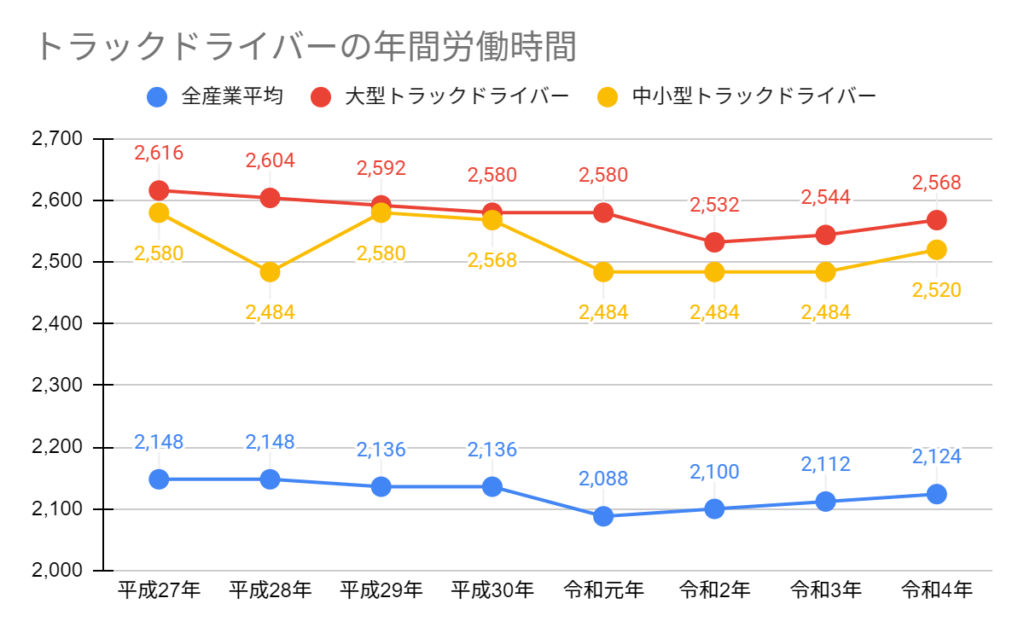

一概にドライバーといっても2024年問題による影響度は多少なりとも異なります。とりわけ(影響が)著しい職種がトラックドライバーです。これは、トラックドライバーが自動車運転の業務のなかでも、特に労働時間が長いことに起因します。ちなみに、厚生労働省が公表している「賃金構造基本統計調査」によると全産業平均と比べて、なんと年間労働時間が400時間程度長い状況です。大型トラックの運転者だとなおさらこの差が開いています。

そうしたなか、本章で取り上げるのは「トラックドライバーの年間労働時間の推移」「一回の運行で拘束される平均時間(荷待ち時間の有無別)」についてです。そのうえで、企業(荷主)が何も対策しなければ2024年以後にどうなるのか、あわせて言及します。

参照:トラック|建設業・ドライバー・医師の時間外労働の上限規制 特設サイト はたらきかたススメ|厚生労働省

トラックドライバーの年間労働時間

上述のとおり、全産業の平均に対してトラックドライバーは明らかに労働時間が長く、この傾向はずっと変わりません。荷主側からするとこれが削られるとしたら、果たして業務が回るのかどうか不安になるのも無理はないでしょう。以下のグラフにてここ数年の推移を示します。

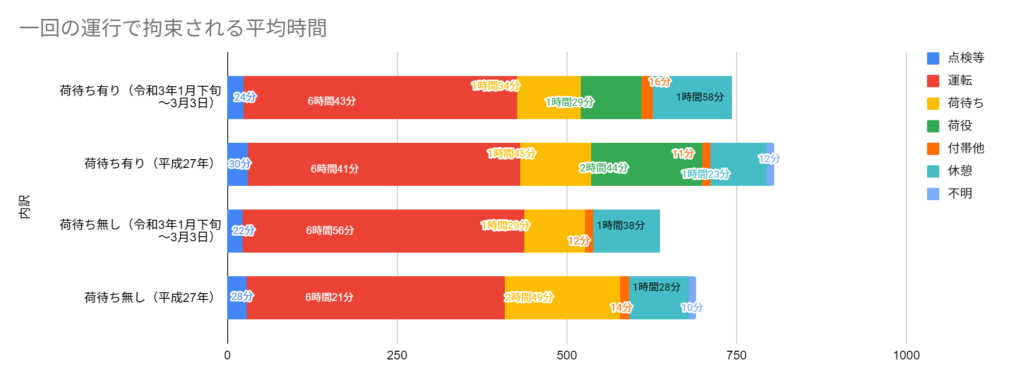

一回の運行で拘束される平均時間

一回の運行は、当然、荷待ち時間の有無によっても変わります。たとえば、令和3年1月下旬~3月3日の調査では、荷待ち有りだと平均拘束時間は12時間26分でした。一方で荷待ち無しだと10時間38分とその差は1時間48分も出てきます。平成27年時と比べると、どちらも拘束時間はぐっと下げられていますが、引き続き課題になってきそうです。

2024年以後の輸送能力

コロナ禍で鈍化した時期でさえ(労働時間は)年間2,500時間前後であったことからも、この先の労働力不足が深刻化することは容易に想定できます。そのため、たとえば荷物の積み下ろしによる待機時間の改善などは、必須といえるでしょう。なお、このまま対策せずにいた場合、輸送能力の不足は、2030年度になると約34%に膨らんでいくといわれています。

2024年問題でドライバーの有効求人倍率も上昇傾向?

有効求人倍率は求人市況を示す一つの指標になり得ます。

関連記事:有効求人倍率とは?推移や傾向、計算での求め方など簡単に解説

そのうえで、2024年問題は果たしてどう影響したのでしょうか。実際のところ、2024年夏ごろより倍率は上昇傾向にあります。特にパートを除く社員では前年と比べてもアップ。なお、自動車運転従事者の2024年7月の有効求人倍率は、2.56倍でした。いわゆる売り手市場であることがわかります。

関連記事:全国の有効求人倍率ランキング:地域別・業種別データで見る採用の現状

2024年問題、ドライバー不足を乗り越えるための有効な対策

日本の物流・運送業界は、2024年問題という大きな転換点を迎えています。ドライバー不足に加えて、人件費が嵩むことにも対処していかなければなりません。後者に関しては、月60時間の時間外労働に対する賃金が25%から50%に引き上げられます。そうしたなか、業界全体での協力と新たな取り組みがどうしたって必要です。荷主とトラック事業者が協力し、より効率的かつ持続可能な物流システムを構築することが、これらの課題を克服する鍵となります。では、実際のところどのような方法があるのでしょうか。以下、2024年問題を乗り越えるための具体的な対策です。

中継輸送

複数人のドライバーがリレー形式で運転する中継輸送は、時間外労働を減らすことに寄与する期待が持てます。一人のドライバーが長距離輸送を担当すると負担はもちろん、どうしても(個人の)労働時間が延びてしまいます。そこで、複数のドライバーをアサインし、中継地点を設け、交代で運転させるわけです。これにより、上記の課題は解消できます。一方で、中継地点で荷物を積み替える際にもたついてしまうと、指定された配達日時に間に合わなくなるかもしれません。また、積み替え作業に焦っていると荷物が破損するリスクもあります。一長一短あることをくれぐれも念頭に置くようにしてください。

共同配送

労働時間の削減でいうと、複数の物流会社が連携し、荷物を一台のトラックにまとめて届ける共同配送も有効です。これによって効率よく稼働することが期待できます。ただし、一つの企業が管理しているわけではないため柔軟性には欠けるかもしれません。たとえば、追加積載や現在地追跡、到着日予測などの対応が難しいと考えられます。

在庫拠点の分散

在庫拠点を分散させることで、配送効率の向上やコスト削減が期待できます。また、災害などで足止めをくらう場合も、在庫が一つの場所に集約されていないため、配送業務をストップせずに済むでしょう。ただし、拠点を増やせばその分、維持費や管理コストは嵩みます。そもそも、各拠点に振り分ける作業も必要です。こうした側面を把握したうえで実行することをおすすめします。

配車や輸送計画のデジタル化

IT・IoTの技術を用いたクラウドサービスによって、配車や輸送計画を直感的に行うことができます。そう、業務のデジタル化、いわゆるDXです。複雑な輸送システムをシンプルに管理できるため、稼働時間はもちろん、人件費に関しても調整がスムーズになるでしょう。一方でデメリットとしては、一定の資金と業務形態に沿って専門家の支援を必要とする点が挙げられます。

スポットドライバーの募集

繰り返しお伝えしているとおり、働き方改革によりトラックドライバーの一人あたりの労働時間が短くなれば、業務の遅延や停滞が頻発することは大いに考えられます。加えて、長時間労働に依存していたドライバーのなかには、収入ダウンを理由に業界を離れる人も出てくるはずです。かつ新規参入者も減っていくと思われます。そうなると、ドライバー不足はなおさら深刻化するわけです。この2024年問題に対しては、やはり柔軟に対峙していかなければなりません。そしてそれは採用も同様です。では、具体的にどのようにして人材獲得へとつなげていけばよいのでしょうか。そう、効果的なのはずばり、スポットドライバーの募集です。スポットドライバーとは、スキマ時間に稼働する方を指します。単発バイトも含むいわゆるスポットワークに該当する特殊な勤務形態です。彼・彼女らの存在は労働時間制限に伴う人員不足に対して実に心強いでしょう。繁忙期にも安心です。うまくいけば、その後も協力してくれるかもしれません。さらには、そこから社員として活躍してくれることも期待できます。

上記を踏まえておすすめしたいサービスが、スポットワーカー募集に特化したdipのサービス『スポットバイトル』です。スキマ時間で「働きたい」ワーカーと「働いてほしい」事業主をつなぎます。急な欠員補充、効率的なシフト調整にぜひ。求人掲載費は0円。最短で当日掲載・マッチングが可能です。無駄なコストをかけずにドライバーを採用できます。

くわしくは、以下のご案内ページと資料をご確認ください。

▶【公式】スキマ時間のスポット募集ならスポットバイトル|求人掲載はこちら

女性も働きやすい環境の整備

物流・運送業界では女性進出が遅れていることは既述のとおり。したがって、女性の働きやすさを意識した取り組みが求められます。具体的には、専用のトイレや更衣室、シャワー室を用意することや、業務内容の見直しです。後者に関しては、男性と比べて荷物の量や重さを減らすなどの調整が挙げられます。その分、空いた時間は別の業務に割り当てるなど工夫が必要です。もちろん、女性だけでなく環境改善はマストなミッションかもしれません。たとえば、京王グループはバス運転手の社宅として床暖房付きのマンションを建設したとのこと(バス運転手確保へ加速 京王は床暖房社宅、「24年」備え/西鉄は東阪で説明会)。今後も、こうした待遇改善は続々と行われていくように思います。

女性ドライバーの声

長く勤められる運送会社について、ある女性ドライバーは「日々を気持ちよく、楽しく働ける会社」と話しています。その背景には、給料体系に重きを置いていることに加え、ドライバーへの扱いに対して不信感を抱いた経験があるようです。いち労働者、いち人間として(おそらく、いち女性としても)、会社から尊重されていることが実感できる環境は、当たり前とはいえ非常に大事だとわかります。また、別の方は人間関係や雰囲気を重視しているといいます。だからこそ、同じ職場に女性がいると安心できるのだとか。こうした声を聞いて企業側はどうすべきか。もちろん、すぐにできることばかりではないとはいえ、意識一つで改善につなげられることがあるのも確かです。

参照:どんな運送会社だったら長く勤められますか? 2人の女性ドライバーに聞いてみました

2024年問題に打ち勝つ!ドライバー不足を解消したサービス事例

前項で挙げた対策とあわせて人材確保のためには、採用活動に注力する必要があります。とはいえ、そのノウハウを一朝一夕でマスターするのは至難の業です。が、成功事例を参照することでヒントを得ることはできます。とりわけ、活用する媒体は大きく影響するものです。適切なサービスの選定によって、また、きめ細やかなサポートを受けることで状況が打開できます。以下、ドライバー採用でうまくいったケースをピックアップ。さらにくわしい状況や、自社で導入する場合のシミュレーションなど相談したいことがあれば、ぜひ気軽にお問い合わせください。

サービス併用で短期間のうちに複数のドライバーを獲得

南日本運輸倉庫株式会社は高年齢化による慢性的なドライバー不足に悩まされていました。その課題に対して導入した求人広告のサービスがバイトルNEXT(ネクスト)です。求人広告のなかでは実際の職場環境を反映し、従業員のインタビュー動画や入社祝い金制度を取り入れ、求職者とのミスマッチを防止。2週間で2名のドライバー採用に成功しています。また、バイトルPRO(プロ)も併用。経験者募集に強いサイトなだけにこちらもうまくいき、結果、次のドライバー募集においても多くの応募があり、3人もの採用に至ります。加えて、面接率を上げるためにコボットを使ったことも要因に挙げられます。さらには、採用後の定着率も100%を達成。まさしく採用成功だといえるでしょう。

▶事例詳細:バイトルNEXT掲載わずか2週間で2名のドライバーを採用。

年間数件だった応募が週単位でくるように!

株式会社ツルクは、バイトルNEXTの導入により、年間数件だったドライバーの応募が毎週の頻度でくるようになっています。

かつては紙媒体でアプローチしていましたが、インターネット求人の効果的な活用が大きな変革をもたらしたといえます。もちろん、サポートのなかで提案させていただいた内容が功を奏した部分もあるでしょう。たとえば、「お試し勤務」制度の導入は、同社にとって画期的であり、見事にハマった施策だと考えます。助手席での体験を通じて応募者に仕事環境を実際に感じてもらい、その後に面接を行った結果、応募者の多くが入社につながっています。

▶事例詳細:年間数件の応募→毎週1件に劇的改善!「お試し勤務」でドライバーの雇用も促進

ドライバー採用に掛けるコストが大幅に削減!

株式会社髙崎建材は、求人媒体に90万円を掛けるものの、一向に成果が出ない状況に悩まされていました。当然ながらこの状況下では、2024年問題に打ち勝つのは困難。そこで、導入したのがdip(ディップ)の求人掲載サービスの一つ「バイトルNEXT(ネクスト)」でした。そして、他社からこちらに切り替えた結果、なんと3分の1の予算でドライバーを採用することに成功しています。

同サービスのサポートで作成した募集要項も効果的だったのでしょう。月に3~4件の問い合わせを得たうえで、1名の採用につながっています。

▶事例詳細:他社媒体で90万円かけて成果ゼロ。バイトルNEXTに切り替えると、3分の1の予算でドライバー採用に成功した!

将来的な人手不足も一掃できるサービスがここに!

辰巳タクシー株式会社は、タクシードライバーの高齢化と人手不足の課題をdip(ディップ)のサービスを通じて解消。具体的には、バイトルNEXTとバイトルPROを導入した結果、年齢問わず県外からも応募者が増え、多くの採用につながっています(同社の拠点は静岡県葵区)。

他社媒体では地方の求人事情に適応できず、2024年問題もさることながら将来的な人手不足に対して不安を募らせていたところ、サービス導入後は安定して人材確保ができている模様。タクシー業界の高待遇などをうまく打ち出せていることも成功の要因でしょう。この調子でこれからも、求める人材を効率よく採用されていくのではないでしょうか。

▶事例詳細:タクシードライバーの高齢化と人手不足を『dip』で解消。ゆくゆくはM&Aや営業所新設といった逆転の積極経営も視野に。

2024年問題をどう捉える?ドライバー不足解消への道のり

ついネガティブなニュアンスで捉えがちな2024年問題ですが、視点を変えると、ドライバー業務を過酷な長時間労働が常態化していた状況から脱却させるチャンスともいえます。しかし、だからといって人手不足がおのずと解消できるかといえば早計でしょう。あくまで雇用する側は、労働者・応募者(ドライバー志望者)目線で対策を練る必要があります。たとえば、DX。業務のデジタル変革による効率化で、人間関係含めた余計なしがらみ、煩わしい仕事から解放できるイメージが定着すれば、フレッシュな人材を呼び込めるかもしれません。

ドライバー不足解消への道のりはどこまで続くのか。果たしてゴールは訪れるのか。いずれにしても、業界への目配りなくしては前に突き進むことは難しいと考えます。かつ給与体系や施策のアップデートを敢行していくことが大切です。

そうしたなか、dip(ディップ)では採用活動を支援するサービスを幅広く取り揃えております。なかでも、ドライバーの応募に強いのが『バイトルNEXT(ネクスト)』です。データ上、ユーザーが希望する業種のトップ(実に28.1%!)が軽作業・物流という結果も出ています。物流の2024年問題を乗り越えるのに最適な、そして正社員・契約社員を募集するのにうってつけな求人掲載サイトです(同時に、日本最大級のアルバイト・パート求人掲載サイト『バイトル』を無料で使えます!)。 そのほかターゲットや目的、予算に応じてさまざまなプランをご用意。求人広告のアイデア出しや原稿作成も営業担当者がしっかりサポートいたします。もちろん、物流だけにとどまりません。あらゆる業界で、人手不足問題の改善にお役立ていただけます。

求人掲載・採用業務のサポートや料金についてなど、ぜひ気軽にお問い合わせください。

また、貴社に合わせたデータが必要な場合や、賃金設定のご相談も無料で承っております!

▶【公式】スキマ時間のスポットワーカー募集ならスポットバイトル

┗スキマ時間で「働きたい」と「働いてほしい」をつなぐ求人マッチングサービス。求人は無料で掲載できます。

▶【公式】バイトルならアルバイト求人募集の掲載料金プランを選択可能

┗日本最大級のアルバイト・パート求人サイト。認知度も高く、さまざまなユーザー層から利用されています。独自のサービス機能で求職者と素早くマッチングします。

▶【企業向け/公式】バイトルNEXT – 掲載料金表あり!社員採用なら

┗社員を目指す方のための求人サイト。NEXT(ネクスト)ユーザーは55%が20~30代です。社員になる意欲の高い、第二新卒層を含めた若手社員の採用が見込めます。

▶【企業向け/公式】バイトルPRO(プロ) – 掲載料金例あり!

┗資格・経験を持った人材や専門職の求人サイト。応募者の7割が業界経験者です。プロフェッショナルな人材の募集にぜひご利用ください。

▶【企業向け/公式】はたらこねっと – 掲載料金プランあり。派遣以外も!

┗日本最大級の社員/派遣/パートの求人サイト。業界最大級の案件数で、就業経験のある方が77%を占めます。幅広い年齢層から利用されている求人サイトです。

▶【公式】面接コボット – 応募者対応の自動化で面接管理が楽に!

┗求人サイトからの応募対応を自動化できるサービス。チャットボットを通じ、日程調整まで効率よく進めてくれます。

▶【公式】採用ページコボット – 費用・実績も紹介!採用サイト制作サービス

┗採用ページ作成サービス。求人まとめサイトとの自動連携や求人検索エンジンへの対応により外部集客を強化します。