【税理士監修】年末調整と確定申告の違いとは?それぞれの仕組みと手続きの流れ

それぞれの仕組みと手続きの流れ

「年末調整って誰でもしてもらえるの?」「確定申告は何のために必要なの?」といった疑問を持っている方は多いのではないでしょうか。どちらもよく聞く言葉ですが、具体的にどのような手続きを行うのか、誰を対象にしているのかわからないという方もいるかもしれません。

「年末調整って誰でもしてもらえるの?」「確定申告は何のために必要なの?」といった疑問を持っている方は多いのではないでしょうか。どちらもよく聞く言葉ですが、具体的にどのような手続きを行うのか、誰を対象にしているのかわからないという方もいるかもしれません。

ここでは、年末調整や確定申告の仕組みと手続きの流れのほか、節税にもつながるさまざまな控除について解説します。

目次

-

年末調整や確定申告は正確な所得税額を把握するための手続き

-

そもそも、年末調整や確定申告は、なぜ必要なのでしょうか。それは、年末調整や確定申告が、個人の正確な所得と、かかる所得税額を把握するための大事な手続きだからです。これには、「源泉徴収」という制度が大きく関係しています。

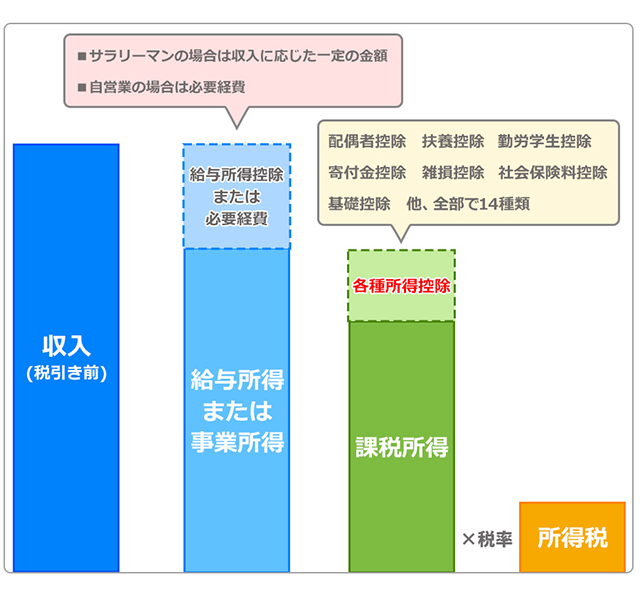

なお、税金を計算する際には、所得をもとに考えます。この所得とは、給与所得者の場合、会社からもらった給与や賞与などの収入から、給与所得控除や通勤代などの特定支出控除を引いて残った額を指します。

源泉徴収とは?

源泉徴収とは、事業者が1ヵ月の給与から年間の所得にかかるおおよその税金(所得税)を天引きする納税制度です。会社員の場合、給与明細にある源泉徴収という項目を見れば、ここに天引きされた所得税が記載されています。

本来、所得税は個人の所得(収入から経費を引いたもの)に対して課税されます。しかし、その年の年収が確定してから一括で税金を納めようとすると、納税者にとって大きな負担となる可能性があります。そのため、会社員やアルバイト・パートといった従業員の場合は、源泉徴収として勤務先の会社が、あらかじめ本人の給料から所得税を差し引き、本人に代わってまとめて納税しているのです。

ただし、源泉徴収は、月単位での計算となるため、大まかな所得税額しかわからないというデメリットがあります。働き方によっては、所得税を納めすぎていたり、反対に納める額が不足していたりといった状況になるケースも少なくありません。

そのため、このような所得税の過払い・不足分を調整するために、1年間の正しい税額を計算する年末調整や確定申告といった手続きが必要となるのです。

【関連記事】

源泉徴収はアルバイトにも関係がある?源泉徴収票の見方を解説年末調整と確定申告、どちらを行うべき?

年末調整と確定申告の違いは、どのような点にあるのでしょうか。簡単にいえば、年末調整は会社側、確定申告は労働者側が行う手続きです。

基本的に、会社員やアルバイト・パートなど従業員の立場であれば、会社側が年末調整を行ってくれます。しかし、条件がそろっていなければ、手続きをしてもらえない可能性もあります。その場合は、確定申告を自分で行う必要があるのです。また、「医療費控除」など年末調整だけでは処理できないものがあったり、給与以外にも所得があり、合算して所得税を精算したりする場合は、自身で確定申告を行い、所得税額を申告・納税する必要があるのです。自分に合ったバイトが見つかる!

特徴から仕事を探す

-

年末調整の概要

-

年末調整は、従業員が納めるべき所得税と、源泉徴収として毎月の給与からあらかじめ控除された所得税額の過不足を、会社が調整する手続きです。

1年間の給与が確定する年末のタイミングで、支払われた給与や賞与の合計額から、給与所得控除額や生命保険料控除、住宅ローン控除(控除適用2年目以降)などさまざまな控除を差し引いて、課税される所得額を算出し、それをもとに税額を計算します。

従業員の給与から差し引いた所得税が多ければ還付し、不足している場合には徴収して調整を行う年末調整は、給与を支払う側の事業者に義務付けられている手続きです。年末調整の時期

年末調整は、12月に行われることが一般的です。その対象は、12月31日時点で在籍している予定の従業員となりますが、場合によってはその条件を満たしていなくても年末調整が行われることがあります。その条件は、下記のとおりです。

<年の途中で年末調整が行われるケース>

- (1)海外支店等に転勤したことにより非居住者となった者

- (2)死亡によって退職した者

- (3)12月に給与や退職金を受け取った後、12月31日より前に退職した者

- (4)心身の障害のために退職した者

- (5)年の途中で退職したアルバイト・パートのうち、本年中の年収総額が103万円以下である者

年末調整のために必要な書類

年末調整には、基本となる3種類の書類の提出が必要です。これらの用紙は、会社から給与をもらっている給与所得者であれば、基本的に勤務先から配布されます。それぞれの内容は下記のとおりです。

・給与所得者の扶養控除等(異動)申告書

「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は、給与の支払いを受けている方が扶養控除などを受けるために必要になるものです。これを勤務先に提出しなければ、年末調整をしてもらうことはできません。

この扶養控除等申告書には、個人情報のほかに、源泉控除対象配偶者、控除対象扶養親族、障害者、寡婦、ひとり親または勤労学生、他の所得者が控除を受ける扶養親族等、16歳未満の扶養親族といった項目があり、該当があればそれぞれ記載します。

・給与所得者の保険料控除申告書

「給与所得者の保険料控除申告書」は、生命保険料控除、地震保険料控除、社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除の4項目に分かれており、それぞれ該当があれば記載します。ただし、生命保険料と地震保険料の控除額には上限があるため、申告書に記載された計算式にあてはめて計算しましょう。

なお、毎月の給与から控除されている健康保険料や介護保険料等については、記載の必要はありません。

・給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書

「給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書」は、2018年に新しく加わった「◯年分 給与所得者の配偶者控除等申告書」に、2020年に行われた所得税の基礎控除・給与所得控除の改正による記入欄が追加され、改訂されたものです。年末調整の書類提出の期間

年末調整をしてもらう場合は、基本となる3種類の書類と、保険料控除証明書などの書類をそろえて会社に提出する必要があります。提出の期限は会社によって異なりますが、11月中旬から下旬まで受け付けているケースが多いようです。必要となる保険料控除証明書などは、10月頃から自宅に郵送などで届いたり、オンライン上で発行できたりしますので、提出時までにきちんとそろえておきましょう。

年末調整に適用される控除の種類

年末調整では、さまざまな控除を受けることができます。ここでは、各種控除の一部をご紹介します。

・配偶者控除・配偶者特別控除

配偶者控除または配偶者特別控除は、納税者本人の合計所得金額が1000万円以下(年収では1220万円以下)の場合に適用されます。

配偶者控除では、配偶者の給与収入が103万円以下であれば納税者本人が38万円の控除を受けられます(70歳以上の場合、老人控除対象配偶者として48万の控除)。また、配偶者の給与収入が103万円を超えても、201万円未満であれば配偶者特別控除の適用が可能です。正しく説明すると、合計所得金額が48万円超133万円以下の場合に、38万の控除が受けることが出来ます。

配偶者特別控除の金額は1万円から38万円までと広く設定されており、配偶者の所得金額が多いほど段階的に控除額は少なくなります。

・扶養控除

扶養控除は、「給与収入が103万円以下の16歳以上の扶養親族」に適用されます。控除額は16歳以上であれば基本的には38万円ですが、そのうち被扶養者が19歳以上23歳未満の特定扶養親族の場合は63万円にまで増額されます。また、被扶養者が70歳以上の老人扶養親族の場合、控除額は同居していれば58万円、同居以外では48万円となります。

・生命保険料控除

生命保険料控除は、支払った生命保険料にもとづいて適用されます。「一般的な生命保険料」「介護医療保険料」「個人年金保険料」ごとに上限控除額が設定されており、2012年1月1日以後に契約した保険の場合、すべての保険料控除を合わせることで、最大12万円の所得控除を受けることが可能です。

・社会保険料控除

社会保険料控除は、1年間に納めた「健康保険料」や「介護保険料」「厚生年金保険料」等に適用される控除です。また、自身の保険料だけでなく、扶養している家族の社会保険料も合算して控除することができます。

・勤労学生控除

勤労学生控除は、一部の条件を満たした学生に対して適用される控除です。一律27万円の控除を受けられるため、所得税のボーダーラインである「年収103万円以下」が「年収130万円以下」まで広がります。

【関連記事】

勤労学生控除で所得税や住民税の負担減!控除の仕組みや条件とは?自分に合ったバイトが見つかる!

特徴から仕事を探す

-

確定申告の概要

-

確定申告とは、個人の1年間の収入から、所得とそれに対する所得税を計算し、国に納めるべき税額を申告する手続きのことです。確定申告をすることで、納めすぎた税金があれば還付金として返金され、不足分があれば追加で納付します。年末調整が給与を支払う会社側の手続きだったのに対し、確定申告は誰でも行うことができます。

確定申告は所轄の税務署のほか、国税庁のウェブサイト「確定申告書等作成コーナー」などからも手続きが可能です。確定申告の対象者

確定申告は、所得を得ている方、すべてが対象です。ただし、会社員の場合は年末調整が行われていれば基本的には不要です。一般的には、下記の条件にあてはまる場合は、確定申告が必要になります。

・事業所得以外の所得がある場合

自営業やフリーランスといった個人事業主で、年間の合計所得が2400万円以下の場合、事業所得以外の所得があると、確定申告が必要です。 この場合、2020年より基礎控除で定められている48万円を超えなくても申告が必要となります。

・給与年収が2000万円を超える会社員

会社員や公務員などの給与所得者は、年末調整があるため確定申告は基本的には不要ですが、年収が2000万円を超す場合は、確定申告を行う必要があります。

・不動産収入や株取引で利益がある

アパート経営をしている場合の家賃収入や、土地の賃貸収入などの不動産所得がある方は、確定申告が必要となります。

また、株取引やFXなどの事業所得以外の所得がある場合は、48万円を超えなくても原則として確定申告が必要です。ただし、自動的に源泉徴収が行われる特定の口座を利用している場合には、確定申告をする必要はありません。

・懸賞や競馬の払戻金などの一時所得がある

懸賞で当たった賞金や競馬の払戻金などの一時所得がある方も、確定申告が必要になります。しかし、「収入を得るために支出した金額+特別控除額(最高50万円)」よりも一時所得の金額が少ない場合には、確定申告をする必要はありません。

・年度の途中の退職者

会社を年度の途中で退職し、年末調整を受けられなかった場合には、確定申告が必要になる場合もあります。

退職金をもらった場合は、本来であれば退職した企業に「退職所得の受給に関する申告書」を提出しなければなりません。これを提出していない方は、自分で確定申告を行い、退職金についても清算する必要があるのです。

・複数の勤務先から給与を受け取っている

アルバイトの掛け持ちなど、複数の会社から給与を受け取っている場合、確定申告が必要です。

年末調整は基本的に1つの会社でしか行ってもらえません。年末調整できなかった会社から受け取っている給与については、確定申告で清算する必要があります。

会社員の場合は、給与以外の副収入の所得合計額が20万円を超すと、確定申告が必要となります。確定申告をしたほうがいいケースとは?

確定申告が義務付けられてはいないけれど、確定申告をすれば節税につながるケースもあります。その条件は、下記のとおりです。

・事業で赤字が出ている

事業で赤字が出ている場合、確定申告を行えば納めすぎた税金が戻ってくる可能性があります。

・医療費が10万円を超えている、住宅ローンがある、寄付やふるさと納税をした

年間の医療費が10万円を超えた場合、確定申告を行うことによって「医療費控除」を受けられます。医療費控除の対象は自分の分だけではなく、家族の分も一緒に合算することが可能です。

住宅ローンを組んだ方が、「住宅借入金等特別控除」を受けようとする場合、初年度は確定申告をしなければなりませんが、2年目以降は年末調整による手続きが可能です。

また、ふるさと納税で寄付をした方は、寄付金の年間合計から2000円を引いた額が「寄付金控除」の対象となります(控除額の上限あり)。ただし、給与所得者の場合は、年間5ヵ所までの寄付であれば、ワンストップ特例制度を利用することにより、確定申告は不要になります。

・副業先から源泉徴収された

正社員として働きながら、副業でアルバイトをしている方(収入が20万円以下)で、アルバイト先の会社から源泉徴収された場合は、確定申告を行えば還付金が受け取れる可能性もあります。

【関連記事】

無職でも確定申告が必要なケースと不要なケースの違いとは?

【税理士監修】アルバイトでも確定申告は必要?申告方法や確定申告をしないとどうなるかを解説確定申告のために必要な書類

確定申告に必要な書類には、どのようなものがあるのでしょうか。

・確定申告書

確定申告書は、AとBの2種類があります。基本的に会社員は確定申告書Aを、個人事業主は確定申告書Bを使用します。

・帳簿(個人事業主の場合)

帳簿には売上だけでなく家賃、交通費、人件費といった支出、借入など、日々のお金の動きを記録しておかなければなりません。帳簿はできるだけ、毎日きちんと書くことを心がけましょう。

・源泉徴収票(会社員の場合)

源泉徴収票には、年収や各種控除を差し引いた所得や、納めた税額などが記載されています。源泉徴収票は年末から1月末頃に会社から発行されるのが一般的です。2019年より確定申告の際に提出は不要になりましたが、申告書を作成する際には必要となるため、紛失した場合には会社に再発行を依頼しましょう。

・領収書や各種証明書

領収書は、個人事業主が事務用品や交通費などを、経費として計上する場合に必要です。また、生命保険料控除や医療費控除を受ける場合にも、対応する証明書が必要になります。確定申告の期間

原則として、確定申告は2月16日~3月15日までのあいだに、前年の所得税について申告します。ただし、期日が土・日や祝日の場合は、その翌平日が期限となります。

なお、納めすぎた税金を還付してもらうための「還付申告」は、例外的に1月1日から申告が可能です。通常の確定申告とは異なり、申告可能になった日から5年以内であれば受け付けてもらえます。自分に合ったバイトが見つかる!

特徴から仕事を探す

-

年末調整を受けられなかった方は確定申告をしよう

-

年末調整や確定申告は、正確な所得税額を決めるために必要な手続きです。もしも年末調整を受けられなかった場合は、確定申告によって国に納めるべき税額を報告しなければなりません。また、年末調整を受けた方でも、確定申告を行えば医療費控除などを受けられ、還付金として戻ってくることもあります。

これらの仕組みや手続きについて知っておくと、節税対策につながります。自身に適用できる控除がないかどうか調べたうえで、該当する場合は忘れずに確定申告を行いましょう。

【関連記事】

知っておきたい税金まとめ

パートや副業をする主婦・主夫の確定申告が必要となる条件とは?

年末調整の対象となるアルバイトやパートの働き方と条件とは?

アルバイトを辞めた後の税金と源泉徴収票がもらえないときの対処法

【その他 税に関する記事はコチラ!】

103万の壁とは?収入と税金、社会保険の関係について解説します

住民税はいくらからかかる?パート、アルバイトの課税について解説

学生必見!アルバイトでいくら稼ぐと税金がかかる?

アルバイトが所得税で損しない年収額は?103万を超えたらどうする?

アルバイトの掛け持ちでかかる税金と正しい申告方法とは?

扶養控除の金額とは?配偶者控除や扶養控除のメリットについて解説

増田 浩美

増田浩美税理士事務所所長

女性ならではのきめ細やかな視点を強みに、企業から個人まで幅広い税務のサポートを行う。

ホームページ:http://www.zeimukaikei.jp/

※2020年10月に記載した記事です。

お金・法律 の関連記事

【税理士監修】103万円と130万円、どっちが得?扶養範囲内で働き損にならない収入とは?【税金Q&A】

2022年最低賃金(最賃)改定額は全国平均時給31円UPの過去最高額!(東京:1072円)最低賃金の引き上げで何が変わる?

パートでも週20時間以上の労働で社会保険への加入が必要!

【税理士監修】103万の壁とは?収入と税金、社会保険の関係について解説します

【税理士監修】アルバイトでも確定申告は必要?申告方法や確定申告をしないとどうなるかを解説

【税理士監修】退職後の住民税はどうなる?辞めた時期による納付方法の違いとは 【税金Q&A】

【税理士監修】学生必見!アルバイトでいくら稼ぐと税金がかかる?

【税理士監修】アルバイトを辞めた後の税金と源泉徴収票がもらえないときの対処法【税金Q&A】

給料をもらったが、金額が違う…!こんなときどうする?

【税理士監修】扶養控除の金額とは?配偶者控除や扶養控除のメリットについて解説【税金Q&A】

カテゴリ一覧

-

派遣の仕事探し派遣の仕事探し

-

dip DEIプロジェクトdip DEIプロジェクト

-

dip 派遣はっけんプロジェクトdip 派遣はっけんプロジェクト

-

退職・辞め方退職・辞め方

-

フードデリバリー系仕事特集フードデリバリー系仕事特集

仕事記事 ランキング

- 【税理士監修】103万円と130万円、どっちが得?扶養範囲内で働き損にならない収入とは?【税金Q&A】 /お金・法律

- 2022年最低賃金(最賃)改定額は全国平均時給31円UPの過去最高額!(東京:1072円)最低賃金の引き上げで何が変わる? /お金・法律

- パートでも週20時間以上の労働で社会保険への加入が必要! /お金・法律

- 面接での長所・短所の選び方・答え方とは?回答例20選&短所と長所の言い換え例30選 /面接

- 家で少しでも稼ぎたい!主婦におすすめの内職や注意点・仕事の流れを紹介 /バイト探し・パート探し

- 【税理士監修】103万の壁とは?収入と税金、社会保険の関係について解説します /お金・法律

- 面接で好印象を与える「長所」40選と伝え方のコツ|OK・NG例文も解説 /面接

- 満年齢とは?計算方法と早見表(西暦・和暦対応)で履歴書の年齢欄を正しく書こう /履歴書

- きっと見つかる!自宅で一人でできる仕事46選 /バイト探し・パート探し

- 【税理士監修】アルバイトでも確定申告は必要?申告方法や確定申告をしないとどうなるかを解説 /お金・法律

エンタメ記事 ランキング

- 【2024年カレンダー】令和6年の祝日・連休を解説!GWやお盆休み、年末年始休みは何連休? /お役立ち

- 【2023年カレンダー】令和5年の祝日・連休はいつ?年末年始休みやゴールデンウィークも解説! /お役立ち

- 【2022年カレンダー】令和4年の祝日・連休はいつ?年末年始の休みも解説! /お役立ち

- 映画「超・少年探偵団NEO -Beginning-」舞台挨拶をサポート! /ドリームバイトレポート

- 今泉佑唯さん出演の舞台をサポート! /ドリームバイトレポート

- コレもだめ!?SNSを炎上させる画像4選とその対処法 /お役立ち

- 『アッコにおまかせ!』で生放送をサポート! /ドリームバイトレポート

- 人気ペットタレント【ベル・すず・リンドール】の撮影をサポート! /ドリームバイトレポート

- 『SPACE SHOWER MUSIC AWARDS 2020』をサポート! /ドリームバイトレポート

- 緑黄色社会 インタビュー - 激的アルバイトーーク! /激的アルバイトーーク!